Exegi Monumentum

ПопулярноСметает дворник листья под окном

* * *

* * *

Со станции мы шли сосновым бором.

Двоюродные братья, горожане,

при виде шишек, ягод, мухоморов

от радости едва ли не визжали.

Я усмехался этому тайком.

Мне этот бор годами будет сниться,

за окнами являться, что ни вечер,

но позабудут сойки и синицы,

как звать меня,

как окликать при встрече,

а я тогда не думал о таком.

Я просто был большим и добрым богом,

когда мы шли сосновым медным бором,

и братья обмирали, задыхались,

как будто синяков своих касались

позеленевшим медным пятаком.

Склонюсь над длинным рядом тополиным,

ведь окна — вровень с журавлиным клином,

а лиственным и птичьим разговорам

обучен я у Веремеек бором…

Сметает дворник листья под окном.

Могилёвщина

То, чем мы дышим, расплавлено уже по колено,

пчела на этот воздух стала, отдышалась, отёрла пот с чела;

с морды пня, пузырясь, течёт розовая пена,

точно он, застоявшись, грызёт и грызёт удила.

Июль. Исступление есть в его неподвижности,

в растресканных серых губах пересохшего родника,

в сойке, разинувшей рот — ей тоже едва дышится,

меня она ненавидит, а крикнуть не может никак.

Так среди тусклой жары разливается тихое бешенство,

будто глухо ворочаются в тучах и под землёй голоса,

оборачиваюсь — берёзы, пыльные, как беженцы,

опустили плечи, опустили руки, опустили глаза.

Тихо, всё тихо, говорю я себе, ну что ты —

это просто жара с духотой оседают на мозг золой,

никому же не скажешь, что мёртвый июль сорок первого года

каждый год в это время смотрит с неба, ворочается под землёй.

Не поверят, что время не прямо, что оно в узлах и прорехах,

что видны тебе красные клочья, летящие с чёрных уст коней,

и невидимый на солнце огонь, его пляска на соломенных стрехах,

и мёртвая на обочине, и белая хустка на ней.

* * *

Весёлые дела!

По рельсам, по стране

качу, как захочу,

в гулёж очередной —

а станция Зима

протягивает мне

замасленный кулёк

с картошкой отварной…

Я выставлю в окно

беспутную башку

на ветер и мороз —

пущай охолонёт…

А станция Зима

по чахлому снежку

бежит и машет мне —

вот-вот в окно впорхнёт…

Там ирис впереди

пестреет, как удод,

соцветиями губ

пылают мне юга…

Да шла бы ты, Зима!

И что ж — она идёт,

как верная жена,

отстав на три шага.

Как сладок мой побег!

Как радуется мир,

объятья распахнув

встречающий меня!

И высадит меня

уже через полдня

на станции Зима

румяный конвоир…

* * *

Белозёров Сергей Алексеевич,

тридцати с незначительным лет,

терпеливо пытался отсеивать

сор от хлеба и счастье от бед.

Сито билось, как сердце, порывисто,

он не первый надеялся год,

что на донышке по справедливости

золотая крупица блеснет.

Ну, а жизнь — без старанья излишнего —

убеждала его: через сеть

не пройти ее тяжким булыжникам,

да и лебедю не пролететь.

Он не верил, шатаясь от голода,

он стоял на своем, как всегда,

и сжимал в кулаке свое золото,

а когда разожмет — пустота…

Он с долгами никак не расплатится,

он скитается по городам,

только сито дырявое катится

по пятам, по пятам, по пятам…

* * *

Оле

…Бестолковая моя, ласонька!

Дела наши хоть немного, но лучше плохих:

взгляни — забор щербат, как улыбка первоклассника,

ему хорошо — рядом с ним такие же, как мы, лопухи.

Коробка нашего дома пропахла пелёнками и подгузниками,

ящик нашего земного шара пока еще держится в швах,

порой даже можно купить чего-нибудь вкусненького,

если, конечно, сэкономить на моих штанах.

Болтали, что кто-то живёт и лучше, нежели мы,

зато общая лямка счастья прижимает твоё плечо к моему плечу,

и веснушчатое солнце к одной тебе лезет с нежностями,

а я посмотрю на тебя, задохнусь от любви – и молчу.

* * *

Ты меня обвеваешь дыханьем волос, ты меня обвиваешь

как горох или хмель или плющ обвивают опору,

ты меня отнимаешь у всех, кого знать довелось,

ты меня отменяешь: я не жил до сих пор, я живу в эту пору

когда

ты меня обнимаешь…

* * *

Слышишь, не забывай меня,

счастье неназываемое,

рыжая полонянка

рощиц яснополянских!

Крикни мне из столиц твоих:

помнится ли и длится ль

нежность ослепших листьев,

трогавших наши лица?

Перешепчи по почте

почерком удивленным:

что тебе этой ночью

шепчет звезда над кленом?

Снова я с этим, с этим,

с этим, что отболело,

точно полоска под сердцем,

мертвенно побелело.

Светом былых галактик

светит былое чудо…

Запахивая халатик,

резко звякнув посудой,

ты обернись — не зовут ли? —

к окнам своим замерзшим,

словно от боли смутной

ясный свой лоб наморщив.

Где-то в большой державе,

нас разделившей стольким,

звезды мой лоб прижали

к черным морозным стеклам.

Чтоб и теперь делиться

радостью и бедою

белых незрячих листьев,

тающих под ладонью…

Тише, милая, тише:

туфельки спят в прихожей,

спит за стеной сынишка,

не на меня похожий.

Спит и твой муж, уставши,

ты же его разбудишь…

Не забывай меня, даже

если меня забудешь.

* * *

Захолонуло, похолодало,

ветром ударило сквозь пальтецо —

точно сквозняк потянул из подвала,

или товарный мимо вокзала

так прогремел, что немеет лицо!

Ветер и холод, холод и ветер,

полная воля невольным слезам…

Что, дорогой, неуютно на свете?

Всё это жизнь, и она не в ответе,

ты выбирал её, помнится, сам.

* * *

И тьма грозы, и света всхлип, и снова

об ветер в муке бьется мокрый куст,

как Лермонтов, не находящий слова,

косноязычен и молниеуст.

И метрах в трех от тяжких эшелонов

тоскливый взгляд сквозь сердце пролетит —

там беззащитно, как Андрей Платонов,

обломанная яблоня глядит.

И двойствен мир. И это — не подмена.

И в Комарове властвует весна,

а в стороне, прекрасна и надменна,

стоит она — Ахматова, сосна.

Не камень, а живая жизнь святыня.

Душа не расточается во тьму.

Моя страна доныне не пустыня.

И я вам объясняю, почему…

Ночное небо

…Город лежит ничком в ночи,

как аэродром — в огнях,

и старый тополь

винтом стучит

над рыжим виском окна.

В изношенном

кожаном пальто,

в пивной у базара,

ты

пьешь, растягивая каждый глоток,

как раньше — метр высоты.

Пьешь,

проклиная эту корчму,

страшную, как кабала,

и то, что осталось —

уже ни к чему,

как мокрая сдача с рубля.

Осталось выйти в осеннюю муть

и думать, губы кривя,

что можно запросто не дотянуть

на этих птичьих правах,

что можно запросто полететь,

вываливаясь из мглы,

и ощутить на своем лице

черные губы земли.

И, разучиваясь кричать,

сделать последний шаг,

и вся земля,

как кусок калача,

за пазухой будет лежать…

Воспомниная о Сергее Белозёрове

Сергей Белозёров родился 10 июня 1948 года на Дальнем Востоке, где служил в лётном полку его отец. Через некоторое время Белозёровы переехали на родину, в Белоруссию, а затем в Тулу, которая стала настоящей родиной Сергея. Печатался как поэт в основном в местных тульских и иркутских газетах, отдельные публикации — в журналах «Нева», «Огонёк», в сборнике издательства «Молодая гвардия». В 83-м году оказался в ссылке на станции Зима Иркутской губернии. В 1989 году в Туле вышла его первая и последняя книга «Словарь далей». Работал военкором на войне в Приднестровье, где едва не расстался с жизнью, был контужен, получил многочисленные травмы. Умер 12 ноября 2002 года в Туле на 55-м году жизни. Посмертно стихи опубликованы в журналах «Арион» (Москва), «Новый мир» (Москва), «Сибирские огни» (Новосибирск), «День и ночь» (Красноярск), альманахах «Иркутское время» (Иркутск), «Тула», антологии военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было» и других изданиях.

Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»

Смерть Блока

Роман Каплан — душа «Русского Самовара»

Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»

Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»

Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже

Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца

Покаяние Пастернака. Черновик

Камертон

Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»

Возвращение невозвращенца

Смена столиц

Земное и небесное

Катапульта

Стыд

Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»

Встреча с Кундерой

Парижские мальчики

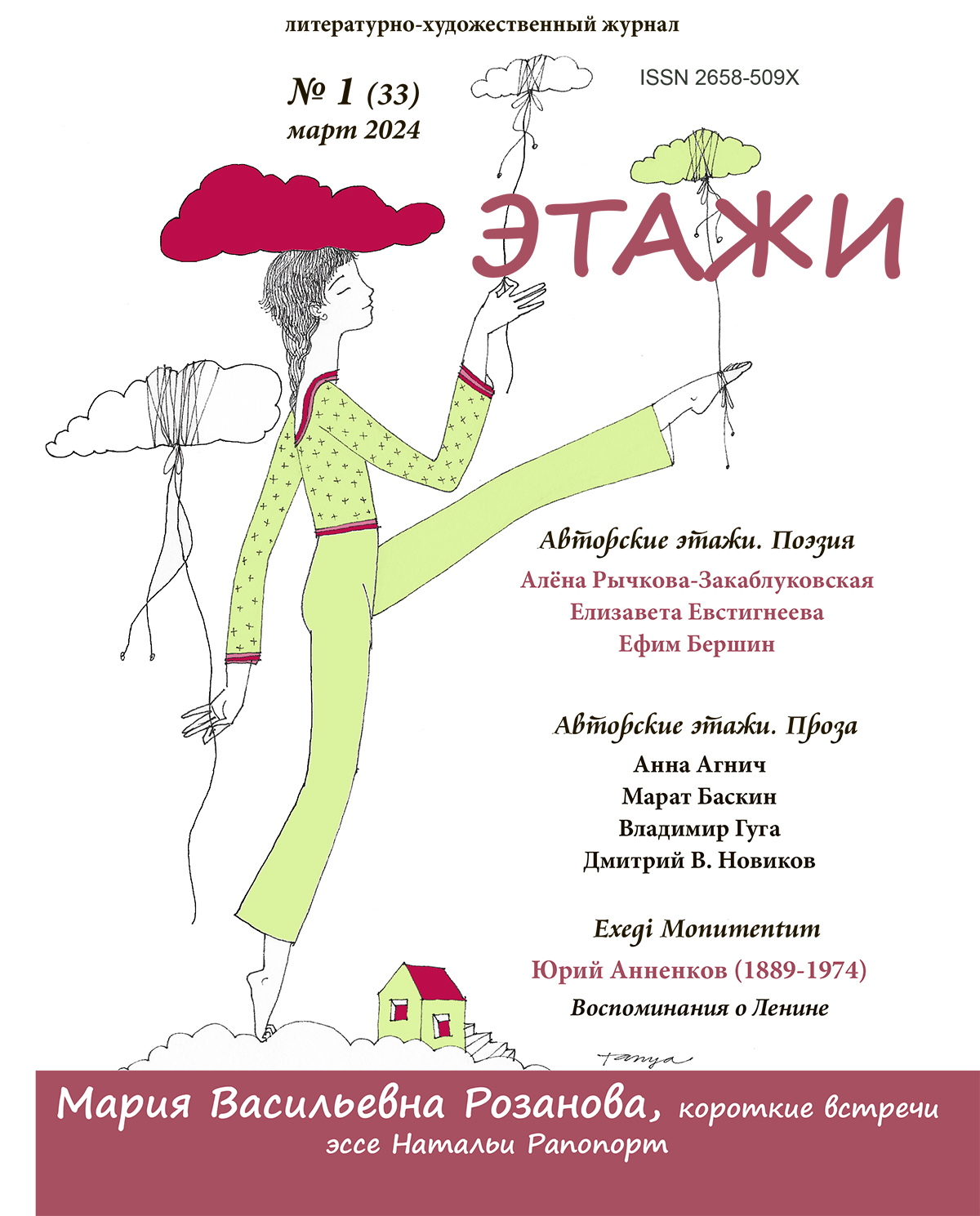

Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи