Литературная кухня

ПопулярноВладимир Гандельсман: «У меня нет творческой жизни»

Поэт Владимир Гандельсман каждое лето приезжает в свой родной город Петербург и проводит в нем три свободных от преподавательской работы (в Нью-Йорке) месяца. О том, какие события произошли этим летом, почему бы он не хотел жить на даче в Переделкино и как достичь райскую область в творчестве Владимир рассказал Ирине Терра.

Володя, расскажите о вашей летней поездке в Россию: какие значимые события произошли в вашей творческой жизни?

произошли в вашей творческой жизни?

В моей творческой жизни! Дорогая Ира, у меня нет творческой жизни. Она есть, вероятно, у тех, кто живёт на писательских дачах – в Переделкино, в Комарово или где-то ещё... Он (она) решительно бросает повседневные дела, приезжает на дачу, садится за стол, любуется пейзажем за окном, собирается с мыслями и начинает вести творческую жизнь. Не позавидуешь...

Почему не позавидуешь? Разве не в этом счастье для писателя (поэта) – уединиться на даче, за окном – в багрец и золото одетый лес, в буфете – клюквенная наливка, тишина, покой и никто не мешает размышлять над словом?

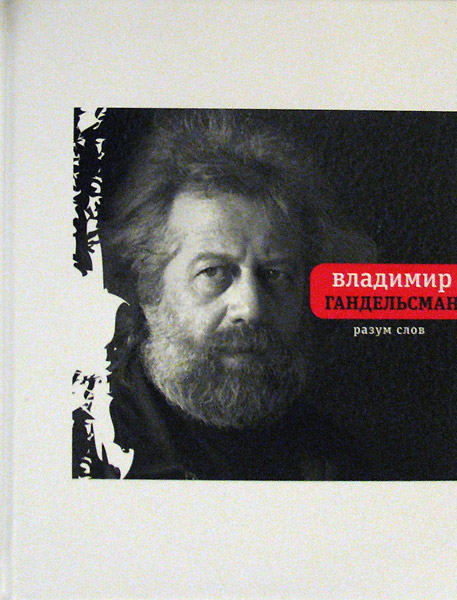

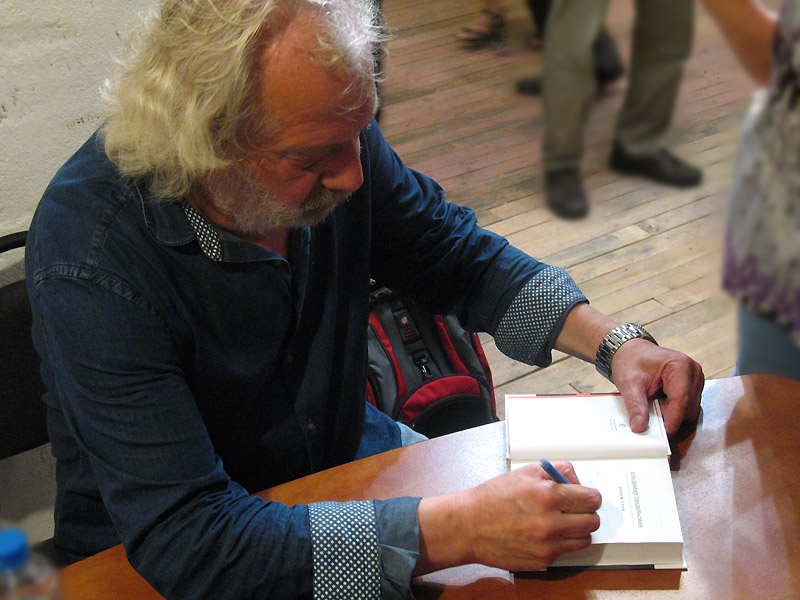

Действительно. Дальний скрип половиц... Это литературный секретарь. Не подсобить ли чем? Не спасти ли для будущих поколений черновики, нервно разбросанные по кабинету?.. Такая чудная картинка... Если же просто о жизни, то летом, завершив преподавательскую работу в Нью-Йорке, я навещаю родительский дом в Петербурге, где сейчас живёт моя племянница с мужем, сыном и собакой. Помимо того, что я люблю свой город, родным требуется моя помощь – к несчастью, не все здоровы... Что касается «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», то я закончил пьесу, задуманную лет шесть назад. Мне она не давалась, и хотелось от неё отвязаться. Что я и сделал. Вышла книга избранного – стихи, написанные лет за сорок, – «Разум слов». Это пятьсот с лишним страниц, издательство «Время». Были презентации в Москве и в Петербурге.

Что такое «разум слов»? И есть ли тогда у слова чувственный опыт?

Что такое «разум слов»? И есть ли тогда у слова чувственный опыт?

Это словосочетание я встретил когда-то в трагедии Эсхила «Агамемнон», переведённой Вячеславом Ивановым, и запомнил. У слов есть разум. Попробуйте произнести бессмыслицу, не в кручёныховском смысле, а составленную из реально существующих слов. Это почти невозможно. Слова всем своим разумом сопротивляются. Это замечательно видно у поэта Введенского, которого вела «звезда бессмыслицы» (по определению его друга Якова Друскина), потому что эта звезда вела не к устранению смысла, а к расширению его, к поиску языка, который мог бы выразить невыразимое. Об этом стоит подробней. Вот, допустим, в знаменитой «Элегии» Введенский пишет:

Вот конь в могучие ладони

кладет огонь лихой погони,

и пляшут сумрачные кони

в руке травы державной.

Конь передает огонь погони ладоням всадника (или возницы; не забудем, что Введенский в этой элегии едет на телеге…) – он передается просто бикфордовым шнуром рифмы – «конь-ладонь-огонь-погонь», а воспламенившаяся строфа уже пляшет, и мечутся сумрачные тени коней в руке травы (тут и татарва лезет из «травы»). Но как может быть «рука травы»? А никак. Звуком надо было поддержать неожиданно заявившееся слово «сумрачные» (оно явилось потому, что кони долго скакали, до самых сумерек). Кони должны ржать – их ржанию соответствует «державной». Но как может быть властительной (державной) трава? Может быть, она просто пожелтела и стала ржавой? Кто мне это объяснит? Никто. Надо было передать движение, и оно передается музыкально, а слова, которые соприкасаются, – да, из разных семантических рядов, но им предписано захватить как можно больше как можно мгновенней. Это и есть разум слов.

И – раскат их опыта (в том смысле, в каком мы говорим о раскатах грома).

24 сентября в Москве прошёл показ документального фильма Хельги Ландауэр «Аркадия»; в аннотации к фильму написано: «Аркадия» – это путешествие длиной в 14 лет вместе с поэтом Владимиром Гандельсманом. Оно начинается на Центральном вокзале Нью-Йорка в 2001 году, вскоре после теракта 11 сентября, и заканчивается 14 лет спустя по ту сторону реки Гудзон. Какие бы места ни открывались нам по пути – будь то дымящиеся руины Башен или улицы Бронкса, парк или вагон метро, Аркадия – то есть рай, как его именовали поэты, – в них присутствует и проступает».

Что это за фильм? Как удалось собрать видеоматериал за 14 лет?!

Хельга – мой друг и соратник, поскольку поэт. А её образование – ВГИК. Она приезжала в Бронкс, где я тогда жил, в 2001-м году. Её отец Юлий Ольшванг – оператор, профессионал. Я читал стихи и что-то рассказывал, они снимали. Это было один или два раза, сейчас не помню. Через 14 лет, то есть в 2015 году, они навестили меня в Форте Ли, в штате Нью-Джерси, где я живу сейчас, и мы вновь поговорили. Так что в фильме видеоматериал относится к двум встречам, а не ко всему этому периоду. Я думаю, что у Хельги возникла идея сделать фильм, потому что моя последняя книга называется «Аркадия». Да, в поэзии Аркадия – вполне райская, идиллическая и счастливая область. Это определило название сборника, а мое отчество (Аркадьевич) послужило незначительным, но несомненным подтверждением правильности выбора.

Хельга – мой друг и соратник, поскольку поэт. А её образование – ВГИК. Она приезжала в Бронкс, где я тогда жил, в 2001-м году. Её отец Юлий Ольшванг – оператор, профессионал. Я читал стихи и что-то рассказывал, они снимали. Это было один или два раза, сейчас не помню. Через 14 лет, то есть в 2015 году, они навестили меня в Форте Ли, в штате Нью-Джерси, где я живу сейчас, и мы вновь поговорили. Так что в фильме видеоматериал относится к двум встречам, а не ко всему этому периоду. Я думаю, что у Хельги возникла идея сделать фильм, потому что моя последняя книга называется «Аркадия». Да, в поэзии Аркадия – вполне райская, идиллическая и счастливая область. Это определило название сборника, а мое отчество (Аркадьевич) послужило незначительным, но несомненным подтверждением правильности выбора.

Но что значит эта область поэзии конкретно в вашей книге?

В пределах языческого мировоззрения жалость, страх, надежда – всё, что лишает человека блаженного рая, – бессмысленны: о ком и о чём стоит сокрушённо убиваться, если, как гласит мудрость Гераклита, «путь вверх и путь вниз один и тот же»? У древних греков подвиг совершается ради подвига, а не во имя какой-то цели. Культ красоты и наслаждения красотой. Но с этим языческим мировоззрением в какой-то точке смыкается христианское. Вы помните эту легенду про св. Людовика де Гонзаго. Вот она: «Однажды во время перемены во дворе семинарии Людовик играл в мяч. В это время его товарищи предавались традиционной забаве, испытующей одновременно и мудрость и благочестие участников: «Что сделал бы ты, если бы узнал, что через полчаса наступит Страшный Суд?» – таков был вопрос, на который надлежало ответить каждому. Одни говорили, что предались бы молитвам, другие – самобичеванию. «А как поступил бы ты?» – спросили у Людовика. «Я? – я продолжал бы играть в мяч». Здесь, в этом ответе, с редкой ясностью отразился простейший и существеннейший тип христианского чувствования жизни. Здесь спокойное ощущение, что в Боге все оправдано, и верность до конца – в малом и великом». Тут можно вспомнить Михаила Кузмина: «Все дни у Бога хороши, все дни – одно благословенье». У меня в книге есть вожатый, и у Кузмина в его книге «Сети» – тоже. Он пришел, конечно, из Данте. Некоторые персонажи моей Аркадии – выходцы из дантовского Рая. Кто это? Соломон, Давид, Иеффай (Ветхий завет), из греческой истории – Анакреонт, Рифей, Ксенофан. Ксенофан – древнегреческий странствующий философ и поэт. «Истинный бог един, всевидящ, всеслышащ, всемогущ. Правит миром силой мысли без физического усилия. Не подобен смертным ни внутренне, ни внешне». Смеялся над человекоподобными греческими богами. Ему принадлежит эпитет по отношению к небу: целокупное. Не у него ли позаимствовал Мандельштам этот эпитет? «Цветы бессмертны, небо целокупно, и всё что будет – только обещанье». Его перелагал Пушкин: «Чистый лоснится пол, стеклянные чаши блистают...» В книге есть буддийские мотивы... В ней незримо присутствуют Пушкин («Арион») и Набоков, которые в своем творчестве достигли, как мне кажется, райских областей. В этой книге нет смерти – даже нет слова такого. Потому – «Аркадия».

Какие теперь планы?

Какие теперь планы?

Хочу собрать свои заметки о поэзии и поэтах. Для начала – найти их. Как раз сегодня обнаружил своё предисловие к поэтической антологии, вышедшей в 2007 году в петербургском издательстве «Алетейя» к десятилетию журнала «Крещатик». Мне показалось, оно содержит некоторые разумные соображения. Если «Этажи» предоставили бы мне возможность публиковать подобные заметки, был бы очень рад.

Володя, мы тоже будем очень рады вашим заметкам в новой рубрике «Этажей» - литературная кухня. Спасибо вам!

Беседовала Ирина Терра

Фотографии Николая Симоновского

27 сентября 2015

Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»

Смерть Блока

Роман Каплан — душа «Русского Самовара»

Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»

Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»

Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже

Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца

Покаяние Пастернака. Черновик

Камертон

Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»

Возвращение невозвращенца

Смена столиц

Земное и небесное

Катапульта

Стыд

Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»

Встреча с Кундерой

Парижские мальчики

Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи