Литературная кухня

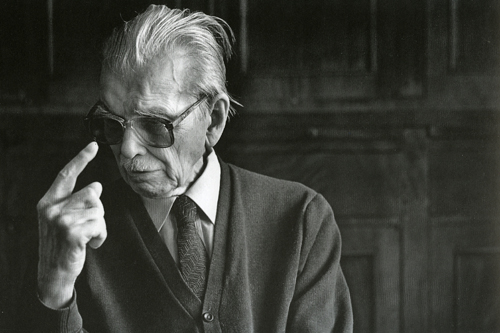

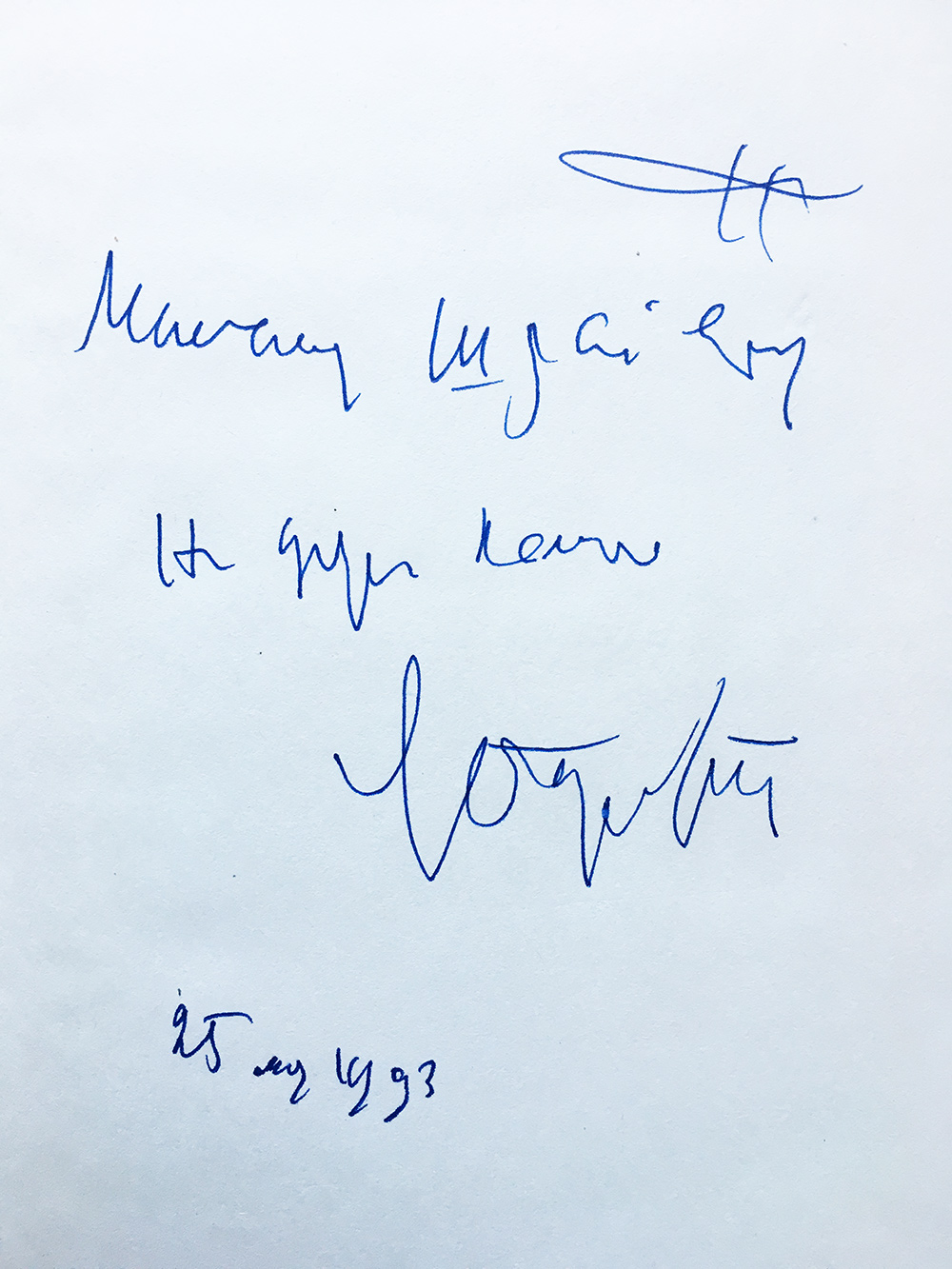

ПопулярноПредсмертный портрет Леонида Леонова. 1993

Вместо предисловия

В молодости я мечтал увидеть Леонида Леонова. И в советские годы это казалось невозможным. Леонова окружала аура загадочности и непроницаемости. Говорили, что он почти ни с кем не общается, кроме нескольких писателей и критиков из числа славянофилов и деревенщиков. Интервью, которые давал Леонов, можно пересчитать по пальцам. Даже приближенным Леонов не позволял записывать беседы с ним на магнитофонную пленку. Мы с родителями эмигрировали в июне 1987 года. Весной 1993 года я работал в Славянской библиотеке в Праге, собирал материалы по русской эмиграции для будущей книги о Набокове. Из Праги я прилетел в Москву поздней весной 1993 года, после шестилетнего перерыва. Я не терял надежды увидеть последнего русского классика. Знакомые литераторы отговаривали меня: он осторожен донельзя, ни с кем не знается, большой хитрец и все равно ничего нового не скажет. А уж еврею-эмигранту — и подавно. С легкой руки Валентина Катаева (в передаче Корнея Чуковского) в пост-сталинском советском пространстве ходили слухи о письме Сталину, в котором Леонов, хлопоча о своей пьесе “Нашествие”, сетует на то, что «у нас в литературе слишком уж много космополитов, евреев, южан».

К конце мая 1993 года я позвонил Леонову домой, взяв телефон из старого справочника Союза писателей. Через несколько дней, 31 мая, Леониду Леонову исполнялось 94 года. Он успел родиться в прошлом веке, как и его антипод Владимир Набоков. К телефону подошла пожилая женщина, говорившая тихим нервным голосом. Я представился: «Американский славист такой-то, хотел бы увидеться с Леонидом Максимовичем Леоновым». Женщина ответила, торопясь куда-то, что «ничего не знает» и исчезла. Я было подумал, что она бросила трубку, но тут вдруг в трубке ожил какой-то голос, скрипучий, как кресло-качалка. Это был сам Леонов. Я пересказал ему свою просьбу, и он предложил мне позвонить ему на следующей неделе, то есть уже после своего дня рождения.

В тот московский понедельник, 25 мая 1987 года, после обеда шел проливной дождь. Я почему-то решил не откладывать и позвонил Леонову. Он подошел к телефону, вспомнил про обещание и спросил, о чем именно я хочу с ним поговорить. Я ответил, что больше всего о "Евгении Ивановне" (повесть Леонова "Evgenia Ivanovna"), но и о другом тоже. Леонов сказал, что плохо себя чувствует и очень «переживает из-за того, что происходит в стране», т.е. лучше бы нам поговорить по телефону. Я стал настаивать: «Как же можно по телефону о таких вещах? Я так надеялся увидеть вас, в этом весь смысл встречи». Он вдруг спросил: «Вы можете сейчас приехать?» — «Прямо сейчас? Нет. Только через два часа». – «Ну, хорошо». И он продиктовал мне адрес: ул. Герцена, 37, угол Палиашвили и Герцена.

Кирпичная башня с парикмахерским салоном на первом этаже и входом с Палиашвили. Дверь открыла дочь. Я подал ей визитную карточку, и тут в прихожую вышел сам Леонов. Это был среднего роста, сухонький, как фитиль, старичок. Он протянул мне руку, длинную и желтую, и пригласил в кабинет. Почти полвека пролегло между ним и теми фотопортретами, которые я так хорошо помнил: Леонов с усами щеточкой и зачесанными назад густыми волосами, разделенными прямым пробором. Нынешний старичок был сгорбленным и слегка замедленным, будто ему приходилось вспоминать давно наскучившие приметы бытия. Волосы у него были не седые, а серые, все еще густые и прилизанные бриллиантином. К моему приходу он был чисто выбрит и одет не по-домашнему. На нем были добротного шерстяного сукна штаны в полосочку, голубая сорочка, синий шерстяной жилет на пуговицах. Он чуть-чуть походил на Эйнштейна с известных фотографий: длинные волосы на затылке, белые клочковатые брови, усы. Носил он сильные очки в роговой оправе, с темными стеклами, так что глаз почти не было видно. Он жаловался на плохое зрение: трудно писать и читать. Меня усадил прямо перед собою на стул, сам сел в кресло.

Комнату я оглядел лишь мельком. Увидел много книг и альбомов по искусству. Рядом с креслом стоял какой-то странный мощный коротковолновый приемник — по-видимому, военный или индивидуального заказа — с растопыренными антеннами и множеством лампочек и глазков, желтых и красных. Леонов много времени проводил в этом кресле у приемника, слушая «голоса». На стене над его письменным столом висела икона в серебряном окладе. На столе были разложены целые листы, половинки и четвертинки бумаги с записями, сделанными толстым синим или черным карандашом.

Мы уселись, и я спросил, сколько у нас времени. Леонов жестом дал понять, что нет нужды торопиться. И спросил меня тут же, резко, в лоб: «Сколько вам лет?» — «Двадцать шесть». — «Что вы читали из моих вещей?» — «"Евгению Ивановну", "Русский лес", ранние рассказы, "Золотую карету", словом, многое. Я особенно люблю "Евгению Ивановну", считаю ее одним из самых замечательных произведений XX века». Я спросил позволения записать беседу на магнитофон. Леонов сначала не согласился: «Голос у меня паршивый». И сразу стал мне рассказывать, что у него в Америке много врагов. Это в ответ на мое замечание, что о нем как-то незаслуженно забыли на Западе. Он распалился и тогда разрешил включить магнитофон. С этого момента наша почти трехчасовая беседа была записана на пленку.

Прошло больше двадцати лет, и пора обнародовать полный текст интервью, ранее печатавшийся с сокращениями — тем более, что затронутые в нем темы не только не потеряли своего значения, но обрели новую историческую значимость. Переходя к тексту интервью с Леоновым, мне хотелось бы снабдить его одним замечанием. У Леонова была на редкость светлая память. Это я заметил сразу, как почувствовал и то, что он просвечивает собеседника рентгеном сознания. В Леонове сочетались огромный ум, предельная ясность мышления, углубленность в себя, осторожность и подспудная неприязнь ко всему нерусскому.

Речь Леонова зеркально отражала его мироощущение — большого писателя на пороге перехода в вечность. Внешняя нить разговора несколько раз терялась в ходе интервью. Но не следует досадовать. Леоновский язык — не просто результат речевых идиосинкразий. В своей нарочитой безглагольности и бессинтаксичности он приближался к языку потустороннему. Слова Леонова приводятся ниже практически без всякой редакции, живые и голые, как они записаны на пленку. Где я счел это необходимым, в квадратных скобках приведены фактологические пояснения и добавлены опущенные слова.

Задача интервьюера, как мне казалось тогда — и продолжает кажется и теперь, — в том, чтобы, оставаясь в тени магнитофона, позволить собеседнику выразить себя как можно ярче, полнее, оригинальнее, свободнее. Так я и старался поступить во время разговора с Леонидом Леоновым.

М.Д.Ш.

Леонид Леонов. Вы знаете, у меня сложная была жизнь, понимаете, на меня было шесть ордеров на арест, на задержку.

Леонид Леонов. Вы знаете, у меня сложная была жизнь, понимаете, на меня было шесть ордеров на арест, на задержку.

Максим Д. Шраер. Шесть?

Л.Л. Шесть ордеров. Берия даже в последнее время... Один меня добрый человек [предупредил], который был на Политбюро, понимаете, и слушал разговор, где Берия сказал: «Вот еще загадочная личность, Леонов. Вот кого надо поцарапать», — он сказал, — «поскрести».

М.Д.Ш. Так и сказал?

Л.Л. Да, да. Но дело в том, что...

М.Д.Ш. И вам это доподлинно известно?

Л.Л. Гм-гм... мне говорил министр наш Кафтанов [Сергей Кафтанов, с 1946 г. — министр высшего образования СССР, с 1951 — зам. министра культуры СССР], который присутствовал при этом. Но они не могли мне сообщить своевременно об этом... выдать, что они слышали на Политбюро...

М.Д.Ш. Да, это чудовищно...

Л.Л. А дело в том, что обычно Берия, когда, так сказать, брался за людей — он расстреливал много — то он, когда были покрупнее фигуры... когда были покрупнее фигуры, он задавал Сталину вопрос. И когда шел вопрос о Капице, физике, знаете?

М.Д.Ш. Так...

Л.Л. ...то Берия сказал тогда Сталину: «Он отказывается работать над атомной бомбой и так далее, и так далее, и так далее. Что с ним делать?» Сталин сказал ему: «Уволить можешь, но не трожь!» Понимаете, вот. И вот такая же фраза была сказана однажды обо мне. И когда они мне сообщили это дело...

М.Д.Ш. Это в каком году было?

Л.Л. Это было в '46-м году. Но мне было, Боже, я вам больше расскажу, у меня большие истории... у меня большая история была. Тогда приехал... мой товарищ, который работал в ЦК, с которым был на ты, сказал: «Немедленно садись писать статью о вожде». Я говорю: «Я никогда не писал ни доносов, не умею таких статей писать, да это не мой стиль». Я всегда был беспартийный, вы знаете.

М.Д.Ш. И оставались? И после войны?

Л.Л. Я никогда не был ни в какой партии [горькая усмешка]. И ни в одной из моих книг нет упоминания ни «коммунист», ни «советская власть». Ни в одной. Но... но и вот тогда я написал тогда... три часа он меня уговаривал... но я не понимал, в чем дело. Но после этого, уже через три дня после этого, у меня статья была написана и пошла [«На башне», «Правда», 9 мая 1946]. Там особенно на Сталина насчет мало сказано... там какие-то о русской тройке рассуждения и так далее. Но вот это сложное дело было...

М.Д.Ш. Но вы… ведь это сделали, чтобы себя спасти?

Л.Л. О Сталине?

М.Д.Ш. Да.

Л.Л. Ну конечно. Но я считаю, что Сталин, по-моему, это единственная шекспировская фигура в нашей революции... Это очень сложная фигура. У меня такое мировоззрение... я не считаю, что мир построен только на колбасе, на коньяке, на штанах и так далее. И поэтому то, что я делаю, вот сейчас большая работа у меня лежит [роман Леонова «Пирамида», в корректуре в момент интервью], и там на эту тему очень серьезные большие разговоры. Дело в том, что ни один из тиранов больших даже никогда... Ну, когда убивают сто человек, — это сенсация. Когда убивают тысячу человек, — это очень серьезная громадная... полиция думает и правительство и так далее... Но когда закапывают в землю семьдесят миллионов человек, это не может быть силой человека и силой тирана. Тут начинают действовать поветрия и такие сильные стихии, о которых мы по-разному говорим. Потому что, понимаете, если мы, понимаете, свой быт, наш быт строим, всю нашу жизнь строим на каких- то, на известных... этот вот вопрос будет, наверное, у меня рассматриваться [в новом романе «Пирамида»]... на каких-то моих координатах, на которых я живу... на моих потребностях... этих потребностей имеется, наверное, сто двадцать — сто тридцать... ну максимум. Я на них строю. Мне было холодно, я выстроил отопление, шубу, пиджак, фуфайку и так далее. Мне было — хотелось что-то еще — искусство, театр, музыка и так далее. Мне хотелось еще чего-то и так далее. Мир построен, понимаете, мир построен на громадном количестве координат, там может быть миллион, нам неведомо, потому что все, что я делал... шкафы когда-нибудь привез, понимаете, купил, это все мои выделения, это я так хотел и сделал, понимаете, я живу в своем улье, я живу в своем... пространстве, которое мною обеспечивается, мною. Мне все понятно. Вот почему мне страшно умирать тогда и выходить, выходить туда голышом в пространство, которое там.

М.Д.Ш. Мы не знаем, что там, в этом пространстве.

Л.Л. Мне какой-то студент один из Америки году в '35-м прислал письмо, помню, в котором спросил: «Что Вы думаете о смерти?» Он делал такую диссертацию об этом и так далее. Я ему написал, что смерть я считаю тем главным кульминационным источником познания: в эту минуту мы все узнаем сразу. Ну, и ближе к старости я уже нахожусь на таком бугре на высоком, когда, понимаете, я могу видеть и то, что впереди, и сзади, и по сторонам. Это гора, с которой дальше уже спуск, уже в долину, понимаете. Так вот, это сложное дело. Так вот, у меня была такая сложная жизнь. И жизнь была еще сложная потому, что у меня сложилось так, видите. Горький ко мне очень хорошо относился. Горький писал такие вещи мне в письмах, что я даже... мне неловко повторять их даже, и случилось так, что первая моя пьеса, которая шла в Художественном театре, ее ставил Станиславский.

М.Д.Ш. Это какая?

Л.Л. «Унтиловск» [1928]. Станиславский любил эту пьесу и так далее, и после спектакля он обнимал меня, целовал на сцене и так далее, и так далее, знаете. Она прошла девятнадцать спектаклей, и Сталин ее снял, запретил. Потом такая же была пьеса, вторая такая, во МХАТе шла... ставил Немирович-Данченко.

М.Д.Ш. Это что, «Взятие Великошумска» [моя тогдашняя, досадная ошибка. — М.Д.Ш.]?

Л.Л. «Взятие Великошумска» — это повесть, это не пьеса. Это «Половчанские сады», вот, была поставлена во МХАТе. Она прошла пять спектаклей, шесть спектаклей. Она была загромождена и забита. Но случилась такая вещь, понимаете, что меня выручило... меня бы давно не было. Потому что недавно что нашли у этого самого, ну как его, был главный-то садистик в ГПУ, как его, сейчас скажу вам...

М.Д.Ш. Ежов? В ГПУ? Это еще до войны?

Л.Л. Нет, ну, да-да, до войны, да. Ну, знаменитый...

М.Д.Ш. Ягода?

Л.Л. Нет. Ягода — это тоже фигура была. Тоже расскажу вам... Ну это страшные фигуры все были. Ягода однажды со мной разговаривал, кулаком стучал по столу. Ну, Боже мой, страшное дело. Но у меня-то Горький... он боялся Горького... потому что Горький меня защитил... в ту пору Горький имел большое влияние. Так случилось, что у Горького я гостил в тридцать первом году, гостил месяц в Сорренто. Мы вместе с ним возвращались в Москву. И так он ко мне относился почтительно, очень почтительно относился. Меня смущало это дело, я очень скромного мнения о себе не потому, что я так сказать, скромничаю, а потому, что я знаю, как надо писать, но у меня не получается. Знаете, вот... А я-то знаю, как все надо делать. И однажды... Горький жил здесь уже в особняке, и я к нему пришел однажды... Он тогда антикварные книжки покупал, тогда было много, и я тогда интересовался и пришел узнать, какие книги он купил. Я пришел к нему без звонка, без телефонного звонка зашел к нему. Он говорит: «У меня книжки в библиотеке, идите посмотрите». Я пошел посмотреть, выхожу оттуда через двадцать минут, — он разговаривает со Сталиным. Сталин к нему приехал обедать. Понимаете, это была вторая их встреча.

М.Д.Ш. Значит, вы видели Сталина?

Л.Л. Да нет... я со Сталиным разговаривал. И вот Горький — знакомьтесь, говорит. Я сказал «Леонов», он сказал «Сталин» и так далее. Был разговор, маленький разговор. Потом, после этого разговора, был разговор маленький о литературе. Я говорю: «Я не буду вам обедать мешать?» Горький говорит: «Оставайтесь обедать с нами». Я остался.

М.Д.Ш. Это в каком году?

Л.Л. Это было в ‘31-м году. Сидели, значит, мы, очень маленький обед., сидел Сталин, Горький, я, Ворошилов, летчик Чухновский [Борис Чухновский, знаменитый полярный авиатор], Бухарин приехал... Бухарин уже разгромленный был тогда. Как пригласили, как он туда попал, я не знаю... может, Сталин пригласил...

М.Д.Ш. Невероятно!

Л.Л. Да, но я вам расскажу, что было. Значит, Бухарин сидел и хозяйка сидела, вот и все, человек шесть. Сейчас все умерли, один я остался. И во время разговора... а в ‘29-м году я уже был председателем Союза писателей [Всероссийский Союз Писателей, объединение писателей-попутчиков, не путать с тем санкционированным Союзом Писателей СССР, который был создан в 1932], с '29 года по '32 год, понимаете. А Ворошилов меня тихонько спрашивает: «Что нового у вас в литературе?» Я говорю: «Вот вышла книжка Всеволода Иванова» [по-видимому, речь идет об издании в 1931 г. Собрания сочинений, 1920-1930, роман «Похождения факира» вышел только три года спустя]. Тихонько говорю, чтобы не мешать его разговору. Вдруг Сталин в упор обращается ко мне: «Вот, кстати», — я разговариваю не с ним, все слышал, что я говорил, — «Савсэм исписалса». Я тогда со Всеволодом Ивановым дружил, понимаете, тогда... и он мне потом сделал, ужасную страшную свинью подложил, он, вернее его жена, ужасную вещь устроили для меня... но я хотел его защищать. Горький отложил руку... поднял руку, понимаете ли, меня остановил и сказал обо мне очень высокую фразу Сталину: «Имейте в виду, Иосиф Виссарионович, Леонов...» и так далее, понимаете. Мне неловко повторять Сталин откинулся в кресле... я до сих пор помню... и смотрел не мигая прищуренными глазами, сорок или пятьдесят секунд, не мигая. Если бы я опустил глаза на одну минутку или отвернулся, то было бы дело сыграно. Он говорил: «Человек в маске, в глаза не смотрит».

М.Д.Ш. И вы выдержали?

Л.Л. Нет, я выдержал. Я на него смотрел... спокойно. У меня грехов таких не было никогда, кроме литературных. И потом он сказал «Панымаю». И тогда получилось так: уже у Ежова, у Ежова или Седова [так у Леонова, это явно оговорка] была книжка написана об опасных людях... и там был Эйзенштейн, там был и Леонов, и сказано было, что я террорист.

М.Д.Ш. Террорист?

Л.Л. Террорист. И когда потом вышла книжка Копелева... и в книжке Копелева там есть упоминание... сидел, оказывается, племянник академика Мещанинова [Иван Мещанинов, языковед, археолог, академик], он сидел тогда в этом самом лагере и его допрашивали все время... он литератор был... и допрашивали все время: «Вот у вас главный террорист Союза писателей — Леонов. Что о нем скажете?» — и так далее. Но Сталин, по-видимому, когда, понимаете ли, Горький сказал тогда такие вещи обо мне... что было нельзя ко мне прикоснуться в этот момент. Он сказал слишком большие вещи. Сталин сказал: «Понымаю». Коснуться он меня не смел, потому что тогда на него навесили бы, понимаете... как не посмел коснуться и Капицы, и тогда он решил так, что раз не вышло и не совсем наш, то, значит, другое... как говорится, «с паршивой овцы шерсти клок». И тогда Сталин свое сделал. Вышел «Скутаревский» [роман, 1932]. Мордобой был страшный, мордобой... Били намертво, понимаете, зло... вдруг трах... выступление где-то такое, сказано два слова, все снято абсолютно. И награда. Пошло дальше. «Дорога на океан» [роман, 1935] вышла. Приезжал ко мне Щербаков [Александр Щербаков, партийный функционер, с 1934 г. оргсекретарь СП СССР, позднее секретарь ЦК и кандидат в члены Политбюро, с июля 1942 начальник ПУРа], говорит: «Знаете, вот пожелания, мы читали книжку», — он тогда был высокая фигура, — «знаете, хотя бы там пунктиром... один текст перенести в другое место». Я говорю: «Нет, это не могу сделать, композиция, понимаете». Он говорит: «Ну, видите, ваше дело, не я один читал, а кое-кто... товарищ Сталин читал, ему понравилось».

М.Д.Ш. Неужели Сталин читал все эти вещи?

Л.Л. Не то, что... а «Вор» [роман, 1927; вторая редакция 1959] был у него... мне рассказывал один из его помощников, «Вор» лежал на столе, весь прочеркнутый красным карандашом. Я не знаю... добиваюсь сейчас где-нибудь в библиотеку пробраться, посмотреть, что он там подчеркивал.

М.Д.Ш. Вы думаете, что это он сам читал?

Л.Л. Да нет, ну точно, наверняка.

М.Д.Ш. Это удивительно.

Л.Л. Он мне говорил... он мне сказал эту фразу, когда разговаривали за обедом, одну фразу сказал. Точно он пьесу знает, понимаете, «Унтиловск». Ну там, в пьесе, «ссыльный город», Унтиловск. И тогда я отказался сделать [внести изменения в текст «Дороги на океан»]. Били мордобоем, сильно били. Потом однажды, уже в 39-м году, а было время опасное, в ‘39-м году у меня шли три пьесы одновременно. Мне говорили, что у Оскара Уайльда шли одновременно две пьесы в Лондоне, в Лондоне, в лучших театрах. У меня это было в '39-м году. В Малом театре шел «Волк», и когда во втором акте стали кричать «Автора, автора!», как обычно, вышел [режиссер], который ставил спектакль: «Леонид Максимович не может выйти, он сейчас находится на своей премьере во МХАТе». Шипение в зале, публика была злая, как раз та самая, которая меня довольно и ненавидит.

М.Д.Ш. А кто эти люди?

Л.Л. Ну...

М.Д.Ш. Это что, конкретная группа?

Л.Л. Им не очень нравится, что я русский. Я думаю так. Но у меня были хорошие отношения тогда с ними. С Михоэлсом у меня были отличные отношения. Михоэлс про мою пьесу сказал, про «Золотую карету», Михоэлс сказал: «Я бы пошел сыграть Рахуму в Малый театр, который я ненавижу и не люблю». Он даже так. И даже было переведено... он собирался ставить «Золотую карету» в Еврейском театре. Вот таким образом. И, значит, тогда вышла на другой день дикая статья... побор, побор, погром и так далее. И, значит, у меня десять лет прошли под этим делом: бьют — орден — бьют — орден — бьют — орден. Значит, бьют, а Сталин...

М.Д.Ш. Ну не думаете ли вы, что это все было таким замыслом, таким механизмом, что вас таким образом?..

Л.Л. Ну нет, нет, это явно. Так как я знаю обстановку тех лет. Сталин относился ко мне очень-очень, так сказать, при всем том, уважительно относился и меня воспринимал другом. Это его...

М.Д.Ш. Значит, вы думаете, что вы обязаны Сталину тем, что вы выжили?

Л.Л. Я обязан не ему, а обязан Горькому. Горький показал ему, что Леонова трогать не надо. Очень сложная была биография. И тогда-то вот, тогда события, которые были кругом, меня заставили думать, что я должен делать, если мое отечество стреляет в меня. '37-й год и так далее, и так далее. Было три вещи написано. Была написана «Евгения Ивановна», где уезжает Евгения Ивановна за границу, собираясь увезти с собой кусочек снега русского, он тает, она остается одна и так далее. Была написана тогда пьеса «Метель», вы знаете пьесу «Метель» [1940], которая была запрещена постановлением Политбюро, ее запретили как злостно-клеветническую и контрреволюционную.

М.Д.Ш. А что же Сталин... где же был Сталин?

Л.Л. Нет, вот тогда было... это было постановление Политбюро за подписью Жданова, там Сталин не поставил имени. И вот такая мура. И значит, все это время было на угрозе, десять лет были отравлены. Я много работал...

М.Д.Ш. А вы воевали?

Л.Л. Я... нет, я не воевал, я был корреспондентом не то от «Правды», не то от «Известий», не помню уже [Леонов был корреспондентом «Правды»]. Я был на трех процессах немецких, в Нюрнберге был, и где-то еще, где был, не помню... [концлагерь Берген-Бельзен], на московском был.. И на этом была интересная штука, вот эпизод на этом на обеде у Горького... любопытный. Сидели, значит, за столом после обеда, сели за другой столик, сели, значит, пить кофе. У Сталина стоял графинчик такой маленький для водки, это свой был у него. Там была у него вода. А наливал он другим сам той, другой водки, понимаете. У него была такая манера подпоить, в пьяном виде и так далее. Даже были такие вещи... на прием приглашали какого-нибудь человека... тогда кто-нибудь там... или Жданов, или Молотов говорил: «Вот у нас такой человек есть такой-то, такой замечательный человек», — такой Косарев был тогда секретарь комсомола [Александр Косарев, 1902-1939, с 1929 генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ, расстрелян], — «предлагаю выпить за его здоровье». Товарищ подходил, давали выпить такой здоровый бокал водки, не пить нельзя... пей до дна, пей до дна, пей... выпивал, и так далее. И тогда Сталин его обнял, а он со всеми членами Политбюро чокался, обнял и шепнул на ухо: «Изменишь — убью». Косарев бросил все сразу, помчался домой и вечером, кажется, в тот день был арестован. И Сталин наливает мне, налил рюмку водки и себе налил своего. Я выпил, знаете. Он тоже выпил свою воду. Наливает второй раз. И Бухарин, который стоял рядом, и Бухарин уже боялся, потому что Бухарин очень обидел Иосифа Виссарионовича Сталина, очень обидел, понимаете ли, рассказал, по-видимому, один разговор свой, который был у него со Сталиным, интимный разговор о своей роли в партии. Сталин ему сказал: «Мы с тобой, Николай, Гималаи в партии, Гималаи». А, по-видимому, он сказал дружески, а Бухарин рассказал другим. Ну тот... ну как, второй был, ну очень культурный был человек...

М.Д.Ш. Каменев?

Л.Л. Каменев, да, ну Каменев это сказал Сталину: «Ну как, Гималай, поживаешь». Понимаете? Выдал. И, по-видимому, я думаю, это главная была обида, а Сталин этого не терпел. Вот. У меня вот был... мне рассказывал один человек, армянин, его отец был членом партии давно, еще в старое время, при царе. И там сидели разговаривали, ну, что самое главное, высокое, ценное и дорогое в жизни. Ну, один говорил «вино», другой — «женщины», третий говорил «успех», четвертый — «деньги», пятый — «слава», Сталин помолчал и сказал: «А па-моэму мэсть, мэсть». И он мстил зло. Ведь это ‘31-й год, а расстрелял он только в '39-м году [15 марта 1938 года], и Бухарин все время ходил под Дамокловым мечом, все время, понимаете, ходил, столько лет. Так вот, когда он налил водку из графинчика, Бухарин вдруг наклонился и сказал: «Коба, ты бы не пил, тебе вредно». Сталин обернулся к нему, помахал на моих глазах рукой и сказал: «Мнэ, Николай, ничэго нэ врэдно». И так вот. Я увидел, как история делается. Вот такие были. Так что событий много и остро было. Вот тогда я задумался. Три вопроса. Вопрос этот [повесть «Евгения Ивановна» и ностальгия]. Вопрос другой ставился в «Метели». В «Метели» один брат бежит за границу, понимаете, от расстрелов, крупного завода он директор, боится Сталина и бежит за границу, а его брат бьется, сражается в Испании, возвращается в то время со страшным трудом, ранен где-то под Гвадалахарой... прострелено горло, «кх-кх-кх», хрипит, возвращается трудным путем на родину. Понимаете, шестьдесят девять, один туда, другой сюда, братья... И третье, это Таланов в «Нашествии» [пьеса, 1942]. Помните Таланова?

М. Ш. Я помню, да.

Л.Л. Ну вот. Таланов, который выдает себя за другого, чтобы [совершить] подвиг. Так что тема «Евгении Ивановны» проходит через три произведения сразу. Это был тогда кульминационный вопрос. И другое дело, был тогда РАПП, Российская Ассоциация Пролетарских Писателей, и там были такие простые, ну, понимаете, жуткие вещи, ну, понимаете, мы были попутчиками тогда...

М.Д.Ш. А вы входили в какую литературную группу?

Л.Л. Ну попутчик был... никогда членом партии я не был... А там, в РАППе, только партийцы были.

М.Д.Ш. Нет, а в писательскую группу?

Л.Л. А в Союз писателей, я был с самого начала там [Всероссийский Союз писателей, закончил свое существование к ноябрю 1931 г.]. Я один из зачинателей этого дела. Я начал литературу в двадцать... я начал-то раньше писать... ну а в ‘23-м году у меня вышли уже «Записки Ковякина», потом вышел «Вор». И, конечно, вот еще штука. «Вор» был сделан, да... «Вор» был написан к '27-му году. Это был фактически черновик тогда... знаете... и вот он был издан. Мне хотелось посмотреть; вот сейчас «Вор» выйдет, скоро должен выйти новый эпилог.

М.Д.Ш. Вообще в первый раз?

Л.Л. Эпилог в первый раз, да, новый эпилог. И он был недавно написан, и он был написан так, как тогда нужно было. Я не мог тогда писать-то этого, мне б тогда голову сняли, понимаете... Это должно выходить скоро, вот корректуры еще не было, договор у меня есть и так далее. «Вор» вышел... полтора миллиона экземпляров у нас в стране. Всего книг у меня издано было двадцать миллионов. Много. Вот так и пьесы тоже шли. «Нашествие» шло вообще в трехстах-четырехстах театрах в Москве, в России. Вот так. И к чему это я хотел рассказать вам? Вот такая судьба шаткая была, понимаете. Меня все время грохали, а потом такая штука. Но на другой день, когда вышло постановление [запрещающее пьесу «Метель»], я на другой день написал — к этому времени «Метель» прошла уже в двух театрах в России, и с успехом прошла — и я поэтому тогда написал Сталину на другой день письмо: «Уважаемый товарищ Сталин, эта самая пьеса "Метель"» и так далее. Прошли уже спектакли. По-видимому, произошло передоверие к моему литературному имени, и поэтому прошу вас взыскивать с меня одного». Вот написал такое письмо. И, по-видимому, вот тогда вот обратным ходом меня не тронули. И может быть, тогда вспомнился и Горький, который говорил обо мне Сталину. Не тронули. Ну, конечно, были все мои книги мои выкинуты из библиотек, все пьесы остановились, не шли... У меня была, у меня тяжелая была сложная очень литературная биография. Знаете, был XVII съезд партии, когда был... заместитель главного человека в РАППе был один драматург [речь, по-видимому, идет о XVI съезде партии, на котором Александр Безыменский делал программный доклад в стихотворной форме].

ММ. Как его фамилия?

ЛЛ. Ну не стоит...

М.Д.Ш. Ну хорошо.

Л.Л. Да, он выступал на съезде, докладывал о литературе. А к тому времени били этих попутчиков, попутчиками нас называли, били зверски и при каждом удобном поводе и так далее. Однажды у Горького — были такие встречи Политбюро и Союза писателей, две такие встречи Горький устраивал, чтоб на друг дружку посмотрели [по всей видимости, ссылка на знаменитую встречу писателей и партийных руководителей у Горького 26 октября 1932 г., где Сталин назвал писателей «инженерами человеческих душ»]. Ягода тоже кулаком стучал, был пьяный, я сидел так рядом, уже время часа два, накурено было, помню, все уже разошлись, там сидел в углу Шолохов, разговаривал с Горьким, а здесь разговаривал я и двое писателей. И он [Генрих Ягода] встал пьяный совершенно и говорил: «Скажите, Леонов, зачем же вам нужна гегемония в литературе?» Какая гегемония, мы были просто образованнее и талантливее, чем РАППовцы. РАППовцы призывали из рабочих не потому, что у них талант был, а чтоб дать оттенок рабочей массе...

М.Д.Ш. А вот вы говорите «мы»? А кто это «мы»?

Л.Л. Ну, Всеволод Иванов, и Пильняк, и Зазубрин, и... как его, да вот, стал забывать... старый... да, было много было расстреляно людей...

Максим Д .Шраер. А как вы к Бабелю относитесь?

Леонид Леонов. Бабель — это был очень талантливый человек. Мне не очень нравится эта его самая какая-то армия [«Конармия»], но пьеса «Закат» великолепная. Вы знаете пьесу «Закат»?

М.Д.Ш. Ну, конечно.

Л.Л. Ох, да, это очень хорошо. Она шла в Москве. Это очень здорово сильно, очень сильно. У него все эти «Одесские рассказы», уж очень в них эротика, откровенная слишком.

М.Д.Ш. Вам это не нравится?

Л.Л. Ну, видите ли как, разная специфика.

М.Д.Ш. У вас в произведениях вообще нет эротики, как мне кажется.

Л.Л. Нет, вот в новой вещи, которая в работе, там будут такие эротические сцены, но они не для этого сделаны... Они не для эротики сделаны, они сделаны как черта характера и черта ситуации, это совсем другое дело, понимаете .

М.Д.Ш. Это новый роман?

Л.Л. Видите, да, это большой роман, это большой роман. Он в работе у меня тридцать два года уже [речь идет о романе «Пирамида», объявленном к выходу в приложениях к тогдашнему флагману великорусского шовинизма журналу «Наш современник» за 1994 год и выпущенном московским издательством «Голос»; в романе «Пирамида» немаловажная роль отведена юдофобским пассажам и размышлениям].

М.Д.Ш. Ого!

Л.Л. Понимаете, да. Это работы очень много, — громадный. Надо было много переделок, массу делать... У меня вот глаза плохо видят, понимаете, и уже возраст такой, мешает работать, так что они по моим указаниям...

М.Д.Ш. Вы пишете от руки или на машинке?

Л.Л. Я пишу карандашом на плохой бумаге, чтоб было хорошо, плохим карандашом и на плохой бумаге. А когда нужно перепечатывать на машинке, я сам перепечатываю, это значит уже — лучше, потому что на машинке, понимаете. В основе чтоб хорошо было. У меня требования очень большие.

М.Д.Ш. И вычеркиваете, да?

Л.Л. Никогда. Потому карандашом, и стираю, потому что мне нужен, если я вычеркивать буду, то абзац-то вот такой [показывает размер], а он получается с вычеркиванием вот такой [показывает больший размер]. А мне нужно знать размер абзаца...

М.Д.Ш. Реально...

Л.Л. Реально, потому что размер его должен соответствовать той значимости, которую он играет в вещи, понимаете?

М.Д.Ш. Понимаю, конечно. Это очень интересно.

Л.Л. Ну, это долгий разговор... были, так сказать, и доктора наук... У меня в России имеется человек пять или шесть докторов на леоновских книжках...

М.Д.Ш. Я встречал, конечно, есть семинарии [В. Ковалев, «Леонид Леонов. "Семинарий"», 1964].

Л.Л. ...да-да, филологических наук.

М.Д.Ш. Теперь, Леонид Максимович, расскажите мне, если можно, побольше, о «Евгении Ивановне». Мне интересно все, что с ней связано. Как вырешили ее писать? Понимаете, в чем дело, эта вещь совершенно уникальна, я считаю, что она вещь пророческая, в ней описывается судьба эмигрантки, если угодно, попытка вернуться в Россию.

Л.Л. Ко мне после напечатания этой вещи пришло одно трогательное письмо откуда-то из-под Парижа, какая-то русская старушка там пишет: «Спасибо Вам, Леонид Максимович, спасибо большое за то, что вспомнили о нас, вот я живу здесь давно...» и так далее. У меня есть оно где-то... очень трогательное письмо спрятано.

М.Д.Ш. Это после журнальной публикации "Евгении Ивановны"? [«Знамя», №11, 1963.]

Л.Л. После журнальной публикации. Так было, я приехал туда... [в Грузию] и такой был писатель, Тициан Табидзе. Грузин. Очень талантливый человек и очень хороший человек. Он был расстрелян Берией, понимаете. А Пасло Яшвили уже потом застрелился сам во время заседания Союза писателей, на чердаке, тоже хороший поэт был, понимаете. И вот Тициан Табидзе повел меня на этот, как называется [хлопает по колену], вот, черт, что-то стала память дерьмовая...

М.Д.Ш. Это в Грузии было?

Л.Л. Да, в Грузии. Знаменитый там... ярмарка там знаменитая...

М.Д.Ш. Алаверды!

Л.Л. Алаверды, да!

М.Д.Ш. Это у вас в повести фигурирует, там они останавливаются и ночуют. Там Стратонов и Евгения Ивановна встречаются, верно?

Л.Л. Ну вот да. Так вот, мы были там, на этом месте. Понимаете, я никогда не пользовался ни одной биографией, ни одной историей. Все, что есть у меня, это все прошло отсюда, это голова. Горький говорил, что я лучший сюжетчик в Советском Союзе.

М.Д.Ш. Высокая похвала.

Л.Л. Да нет, он выше говорил, он такие вещи говорил, мне стыдно повторять, да-а. Ну, конечно, я никому это не говорил, мне было... я никогда об этом там не упоминал, понимаете, это было нехорошо, но, здесь, кстати, это относится к биографии. Горький спас меня от этих вещей, понимаете. И только поэтому я делал о нем доклад официальный. Я был председателем юбилейного комитета Грибоедова, Толстого и Горького и делал три доклада. Они все опубликованы в Собрании сочинений. Вот такая штука. К чему я начал это говорить, не помню.

М.Д.Ш. Вы были с Табидзе в Грузии.

Л.Л. Да-да-да. Да. И где-то там сидели, я помню, мы в каком-то ресторане и через столик сидел человек лет сорока-сорока двух-трех. И у него были краги. Вы знаете краги, нет?

М.Д.Ш. Да-да, для мотоцикла.

Л.Л. Да, такие, знаете. А так как у нас краги я никогда не видел, я глядел на него и думал: «Откуда у него краги? Откуда он сам?» Вот только это служило поводом к Стратонову.

М.Д.Ш. Так он что, был бывшим белым офицером?

Л.Л. Я не знаю, кто, я только видел его. Вот только видел я его. «Евгения Ивановна» давно была запущена, понимаете, вот такая женщина.

М.Д.Ш. Это в каком году все было, когда вы ездили в Алаверды с Табидзе?

Л.Л. Это... сейчас скажу вам, сейчас скажу... Это было в ‘36-м, может быть, или '35-м... боюсь сказать [поездка состоялась в 1934]... потому что уже в '37-м году начались расстрелы. Я не помню, когда Табидзе расстреляли, Берия расстрелял его [16 декабря 1937]. А «Евгения Ивановна»... там, конечно, есть очень хорошие куски, это когда ей снится сон и она лежит в обнимку на катафалке белом, помните?

М.Д.Ш. Я считаю, что там все замечательно, то есть я серьезно вам говорю: я думаю, что это одна из лучших вещей в этом столетии.

Л.Л. Ну, вот недавно в «Литературной газете» было помещено, что «Вор» — это лучший роман XX века. Но «Вор», видите, вторая редакция появилась потом [в 1959-м], стали говорить, что вот, Сталин приказал мне переделать. Роман был переделан в ‘58-м году, через пять лет после смерти Сталина.

М.Д.Ш. Так что нет никакой связи?

Л.Л. Никакой связи нет. И тогда я делал почему? Потому что это панорамный роман, в котором нужно было, у меня сказано в эпилоге...

М.Д.Ш. В новом?

Л.Л. Да, в новом эпилоге, что однажды этот Федор Федорович Фирсов, писатель, поехал туда на Благуху, чтобы посмотреть, как эволюционируют люди, как растут, на простых людей. Так я начинал роман, и тогда мне было любопытно... К '58-му году стало ясно, что все то, что делали большевики, знаете, тогда делали, — все это была фикция, все это была ложь, знаете, это особенно было подчеркнуто у меня в этом новом романе [«Пирамида»]... там судьба священника у меня есть, большую роль играет там.

ШИ. Но тем не менее, возвращаясь к «Евгении Ивановне», вы что, не хотите об этом разговаривать?

Л.Л. Почему, нет. Что вас интересует?

М.Д.Ш. Вот, скажите мне, пожалуйста, такую вещь. Вы начали писать ее когда, в тридцатые годы?

Л.Л. Нет, нет, я начал писать ее году в ‘38-м, может, так. [Есть предположения, что гораздо раньше, в 1928-м].

М.Д.Ш. Так, и писали ее всю войну?

Л.Л. Нет-нет, она была написана и лежала в столе двадцать пять лет.

М.Д.Ш. Вот, тем более, вот это очень важно.

Л.Л. Она лежала, потом жена моя покойная, она была дочка знаменитого нашего книгоиздателя Сабашникова, такой был, это академическая литература, греческая античная литература, такая очень солидная была марка. И она мне как-то сказала, ну, наша «Евгения Ивановна» вот уже двадцать лет живет у нас. Давай ее замуж выдавать. И я отнес в журнал тогда, сдал. А на другой день встал, сидим за столом, пьем чай, она говорит: «Тебе жалко?» Я говорю: «Мне жалко». — «И мне жалко». — «Ну, давай вернем ее». Я взял рукопись назад, и еще полгода она лежала у меня, а потом напечатали. Вот так. Вот история такая. Да, так, вот такая мура была. Сложная жизнь наша.

М.Д.Ш. Вот, так тем более, '37-й год. В то время тема возвращения в Россию разрабатывалась в эмигрантской литературе. Например, если взять Набокова, ну, я думаю, вы читали многое Набокова.

Л.Л. Нет, я к тому времени, когда он стал публиковаться, я уже не мог, сейчас-то я газеты не читаю, книги, знаете, я не читаю шрифта, не могу читать.

М.Д.Ш. …Существовали какие-то огромные темы, которые всех занимали. Вот, во-первых, мотивы ностальгии, которую испытывает Евгения Ивановна, и возможности возвращения. Вот у Набокова есть два романа, есть роман «Машенька» '26-го года...

Л.Л. Да, я не знаю...

М.Д.Ш. ...и роман «Подвиг» ‘32-го года. В «Машеньке» просто странные параллели с вашим романом.

Л.Л. Да???

МШ. Там есть персонаж, Ганин, белогвардейский офицер, который попадает.

Л.Л. В каком, в каком году он написан?

М.Д.Ш. В ‘26-м вышел.

Л.Л. В ‘26-м году?

М.Д.Ш. Да, попадает, ну, разумеется, из Крыма, как другие, за границу, как ваш Стратонов...

Л.Л. А-г-гм.

М.Д.Ш. Вы представляете себе? Но он все это время, все это время хранит верность своей первой возлюбленной, с которой он еще в России расстался, вот ее-то и зовут «Машенька». И в конце они чуть было не встретились, но не в России, а в Берлине, в пансионе, где оба случайно оказываются. Потом роман «Подвиг». В этом романе молодой человек, Мартын, эмигрант, живет в Лондоне и очень тоскует. Он решает вдруг в Россию вернуться нелегально, перейти границу и посмотреть, что там. Но ведь не только у Набокова, были и другие вещи … — все время тема возвращения.

Л.Л. Я думаю, что это была стихийная тяга оттуда у всех домой. Потому что, видите, всегда, когда, скажем, уезжает англичанин куда-нибудь или немец, он образует после приезда свою колонию, сразу группируется, и у них маленькая такая штука. У русских это плохо получалось.

М.Д.Ш. Почему? А в Париже была, смотрите, русская какая культура.

Л.Л. Это революция выгнала... страшные вещи. А так, понимаете, не выходило. А те русские аристократы до сих пор разговаривают на таком языке. Ливен, князь Ливен, разговаривает по «Голосу Америки» русским языком таким, каким именно только в Малом театре говорили, каждое слово, классический язык, читает слово к слову, как словно зерна жемчуга.

М.Д.Ш. Вам нравится?

Л.Л. Да, здорово, здорово. Это русский язык! А у русских другое дело, ностальгия особенная. Она [Евгения Ивановна] погибает как будто бы в родах, а на самом деле, понимаете, как-то от этой тоски, которая не то... Лично я за границей мало бывал. Я никогда не умел свои дела устраивать, я никогда не был богатым человеком, хотя двадцать миллионов книг, я должен бы богатым быть, как Хемингуэй.

М.Д.Ш. Ну, неужели даже здесь?

Л.Л. Нет, я всегда ограниченно жил. Эту квартиру мне к моему 75-летию построили, большая квартира. Я жил скромно. Вот, и поэтому... что-то я не понял вопроса вашего.

М.Д.Ш. Нет, вопроса не было. Вы говорили, что все тосковали.

Л.Л. Ну, естественно, было, потому что в воздухе это носилось. А у меня это сделано так, что все пропущено через меня. Помните, когда она едет туда, когда она через Кавказ едет на родину, в Грузию [из Турции], она видит сон, Стратонов лежит мертвый, он открывает глаза и смотрит на нее. Не убит. Намек. Там есть очень хорошая сцена, считаю, что.

М.Д.Ш. А как они спят на разных этажах, это прекрасное место...

Л.Л. Да-да-да... А она... он видит сон сквозь нее, а она с англичанином. Хорошая такая вещь, когда они идут гулять, на прогулку, а там Алазанская долина, и когда идут гулять, то он должен ей сказать какие-то слова, и слова он говорит жаркие: «Сам Бог послал мне вас по молитвам всех матерей в моем роду... и все равно, все равно, как бы ни разводила нас жизнь, с той ночи мы не разлучались ни на мгновенье. На моем тифлисском чердаке есть табуретка, на которую никто не садится, потому что в сумерках на ней сидите вы». Вы понимаете, да, сумасшедшие слова говорит. Ему надо было с ней пойти поговорить. Но как с ней пойти, как с ней себя вести, понимаете, она жена видного гостя, чужого, а я — ее бывший муж, я ее люблю. Если б была у него форма для гида, то он бы тогда пошел, надел бы фуражку, а корд, звезда, зеленая ленточка... это бы уже означало, что я иду по служебной линии, морально, я работаю, я гид, я гидом работаю, и так далее. Но нет ее. И вот ищет, где головной убор: фуражка, оказывается, на ней сидит шофер, шофер с толстым задом, сидел, она лежала на войлоке, и сидел он на ней толстым задом, представляете, что получилось. Представляете себе, он берет шляпу, надо надеть, он расправляет ее руками, представляете, она смотрит на эту шляпу, ждет, пока он наденет на голову, и он стыдится, и неловко шляпу на голову надеть, а надо было надеть, неудобно, не может он один пойти. Понимаете, это очень тонкая штука. И поэтому и она понимает вдруг, там много вариантов, которые были, нежурнальных, и потом она издана отдельным изданием несколько раз была, очень хорошее издание... и... у меня ассоциативная память... прыгает... да, и она думает: «Какой же он путь прошел, он должен был пройти, что с ними делали и что он видел, чтобы ему, бывшему белому офицеру, поручили работать с иностранцами». Понимаете?

М.Д.Ш. Это очень странно.

Л.Л. Это не странно. Как его мяли там, как его заставили делать это дело.

М.Д.Ш. Но его ведь используют там, потому что он знает языки, не так ли?

Л.Л. Языки, да, но он сломан, сломан внутри. Это была... это была очень хорошая находка, и о ней можно много что написать.

М.Д.Ш. Скажите такую вещь, Леонид Максимович. Я всегда думал, откуда вы взяли вот этого англичанина, откуда вы узнали так много о египтологии, о его профессии.

Л.Л. Ну как же, есть книги.

М.Д.Ш. Вы просто это изучали, да?

Л.Л. Ну конечно, изучал, конечно. Там, со слов, когда он рассказывает длинную историю Эдессы, длинную историю, и там все святые упомянуты, они и названы, и все переходы, и правильно названы, когда приехал такой святой, такой святой, и все указано. И история в Грузии, которую рассказывает профессор Пиккеринг, он читал книжку, историю Грузии от такого-то до [такого-то] грузинского царя. Ну, это надо там знать, это надо знать.

М.Д.Ш. Понимаете, я еще ведь — я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, — я думаю, что в этом во всем большая аллегория. Ну, скажем, отношения между Евгенией Ивановной и Пиккерингом. Он представляет собой, скажем, интеллигентный Запад, правильно, профессор-англичанин?

Л.Л. Он хорошо написан?

М.Д.Ш. Очень. Очень.

Л.Л. Да, у-гм.

М.Д.Ш. Вообще, вещь изумительная, одна из моих любимых. Я собираюсь о ней написать... Дело в том, что на Западе она не очень известна.

Л.Л. Видите, дело в том, что у меня книжки, которые выходили где-то в странах, мне за них никогда ничего не платили, никогда я не получал ни разу оплаты.

М.Д.Ш. Как же так?

Л.Л. Один раз, когда я был в Америке, в ‘60-м году, и у меня было так мало денег, что я... а около какой-то литературный агент вертелся такой, я сказал ему: пожалуйста, мои книги выходили, если можно, пожалуйста, похлопочите, может, мне дадут 100 долларов купить подарки внукам. И он сказал: «Невозможно, у вас нет конвенции» [речь идет о международных конвенциях по авторским правам]. А в то время как другие приезжают, четырнадцать чемоданов привозят с собой вещей. Вот, да, вот, знаете, вот ко мне отношение какое в Америке было, понимаете.

М. Ш. Ну я не думаю, что это лично к вам.

Л.Л. Ну, это наложило волей-неволей во мне определенное отношение к Америке. Я в Америку ехал с сознанием... мне хотелось, непременно, посмотреть знаменитый пятиметровый телескоп, где он там, на Моунт... на Маунт, где там?..

М.Д.Ш. Маунт Вильсон [Mount Wilson Observatory, California].

Л.Л. Ну вот, знаете. Я в это верю, меня очень интересует всегда вот астральность, и об астральном в новом романе у меня много будет, понимаете, и мне хотелось прикоснуться к нему рукой. Просился — не пустили, отказали, не знаю что. Так что такое было показано пренебрежение ко мне, что я даже, понимаете, я не член партии, я был, слава Богу, ведь я рассказывал вам, какая история... какая со мной история жизни. Нехорошо. Так что видите, как, судьба моя странная и тяжелая в литературе была.

М.Д.Ш. Но все-таки у вас такое имя в России.

Л.Л. Ну-да. В России — да. Мои книги было всегда было трудно купить... они всегда расходились сразу.

М.Д.Ш. Понимаете ли, хороших переводов с русского на английский мало. Понять стиль писателя, особенного такого, как вы, из перевода очень трудно.

Л.Л. Ну, дело в том, что вот «Вор» — настоящего перевода еще не было, переводили старую редакцию, плохой перевод, очень плохой перевод. И романа вторая редакция, ну... я считаю в восемь раз лучше, она умнее, дельнее и так далее, и так далее, и глубже. И она до сих пор не переведена [на английский]... Видите, я в жизни никогда не предлагал что-нибудь к изданию. Мне предлагали. Театры ко мне обращаются: «Разрешите пьесу вашу поставить?»; «Это — разрешите — мы переведем?» Я никогда не умею, как я могу предлагать?! Да. Понимаете меня, да? Нет так нет, пускай лежит, вот так. Вот такая история.

Максим Д. Шраер. Фактически, я думаю, вы — последний классик.

Леонид Леонов. М-да. Между нами говоря, я думаю, что да. Вот когда я разговариваю с молодыми литераторами, они, например, совершенно не понимают некоторых вещей.

М.Д.Ш. Каких, например, что?

Л.Л. Композиция. Я, например, просто вычерчиваю иногда композицию, делаю чертеж для проверки, как фигуры идут. Есть такой, был немецкий такой критик, Опитц, у меня есть его книжка, он сделал по этому чертежу — прикинул весь роман «Вор», вычертил чертежи, как развивается персонаж, сюжет куда идет.

М.Д.Ш. Как его фамилия?

Л.Л. Опитц [Ronald Opitz]. Ольга, Петр, Иван, Т, Цапля. Опитц. Так что, понимаете. Уже в первой редакции [«Вора»], наверное, в ‘25-26 году [роман писался в эти годы] там есть такое о необходимости кинофицировать литературу. Ускорение. Сегодня нельзя читать в зрелом возрасте, в зрелой памяти ни Вальтера Скотта, ни даже «Вертера» гетевского нельзя, там, знаете, так объяснение в любви идет пять страниц...

М.Д.Ш. Почему, я — так очень люблю!

Л.Л. Ну вот-вот, а я не могу читать. Там объяснение в любви пять страниц. Нельзя. Мы не так живем. Это не те темпы.

М.Д.Ш. Но позвольте, это и не написано в наше время Что же, теперь из-за этого не читать? Ну, хорошо, а Рабле вы читаете?

Л.Л. Да, но это другое время, другой характер. Там совсем другое, там стиль сделан, а здесь нормальный разговор, те отношения, которые у нас проходят безнравственным скоростным образом, там проходят длинноты. И поэтому сегодня, понимаете, уже нельзя говорить «Встретился с Иваном Ивановичем, с Иваном Петровичем», и обычные разговоры: «Ну как, Иван Петрович, поживаете? — Ну, ничего, так. — А как там детки, то-се?» Понимаете, разговор ни к чему не относится, разговор не действует, ни к чему не нужен, понимаете. Сегодня нельзя так делать. Сегодня, когда у меня два встречаются героя, я волей-неволей должен показать заранее, какие у них отношения между собой и что они будут делать. Понимаете? Потому что композиция... скажем, какой-то рембрандтовский холст, сзади фон есть громадный, не думайте, что этот фон краской замазан, этот фон тоже входит в композицию. Понимаете, размеры холста — это все общая композиция. У нас гениальная, я считаю гениальной пьесой, где эта композиция сразу видна... Это — «Ревизор». «Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор. Как ревизор? Как ревизор?» Ах! Закручена, сразу пошла. Вот это одна страница, но она для меня первый запев вещи, она должна быть ключом, музыкальным ключом, который определяет первую тональность вещи. Я очень строго к этому делу отношусь.

М.Д.Ш. Скажите, пожалуйста, вы Джойса читали?

Л.Л. Никогда.

М.Д.Ш. Сейчас просто вышел перевод русский...

Л.Л. Вы понимаете, я уже лишен этого.

М.Д.Ш. Вам было бы это очень интересно.

Л.Л. Ну, конечно.

М.Д.Ш. Это гениальная вещь, «Улисс». А Пруста читали?

Л.Л. Пруста? Нет, не понравился мне.

М.Д.Ш. Не понравился. Мне просто интересно, понимаете, я называю значительные фигуры. А кого из западных вы любите?

Л.Л. Ну Бальзак, ну Бальзак.

М.Д.Ш. А Диккенса вы любите?

Л.Л. Читал, тоже уже для меня это длинно.

М.Д.Ш. Понятно. Хорошо, а вот, например. Олешу вы любите. «Зависть».

Л.Л. Олешу — нет, нет. Я Олешу знал лично.

М.Д.Ш. А «Кубик» Катаева?

Л.Л. Ну нет, нет. Это совсем плохо. Он был ужасный человек. Вы его не знаете? Вы знакомы были с ним?

М.Д.Ш. Нет. Я только читал его вещи.

Л.Л. Он ужасный человек. Мы были когда-то приятели с ним, но он был ужасный человек. Циник безумный был. Небесталанный.

М.Д.Ш. Вы не любите циников?

Л.Л. Нет. Вы понимаете, в чем дело, всякие вещи, когда это умно, вот почему мне «Лолита» не нравится...

М.Д.Ш. Вы читали?

Л.Л. Да, я читал «Лолиту». Почему? Понимаете, когда появляется такая штука, грешен насчет клубнички. Клубничка, понимаете, это. Это когда девочек маленьких любят. Это может быть, когда громадный музыкант или громадный физик, так сказать, грешник был. Как он таит, как разрывается: туда, а эта вот штука, резать ее, что ли? То есть на этом драму строить. Но когда человек в сорок два года или в пятьдесят лет зрелый мужик лезет туда, ищет, это как физиологическая напасть такая, это стыдно. И читать стыдно! Похабно. Это порнография получается.

М.Д.Ш. Вам кажется, что это порнография?

Л.Л. Порнография.

М.Д.Ш. Но ведь там задача другая.

Л.Л. Какая задача? [Говорит запальчиво первый раз за все интервью.]

М.Д.Ш. Но в конце книги, ведь вспомните, Гумберт раскаялся, он страдает и он все потерял.

Л.Л. О, какое, о, ну нет! Это нельзя так. Мне рассказывали, что он в трудную минуту жизни писал на потребу читателю это дело.

М.Д.Ш. Кто, Набоков? Ну нет, это не так, поверьте мне. Ну, зачем вы? 0н был чистый человек. Поверьте мне. Но другой вопрос, что, как и всякий нормальный писатель, он хотел зарабатывать литературным трудом. Конечно, он стал писать по-английски, потому что ему не хватало гонораров с русских книг. Но я не думаю, что он писал это ради клубнички, как вы изволили выразиться, не думаю.

Л.Л. Нет, мне вот так говорили, я не знаю, я ведь с ним не знаком.

М.Д.Ш. Ведь у него тоже трудная была жизнь. Он, аристократ, оказался на Западе двадцатилетним нищим.

Л.Л. Да, вы правы.

М.Д.Ш. Хорошо, а вам нравится «Жизнь Арсеньева» Бунина?

Л.Л. Тоже из-за этого.

М.Д.Ш. Тоже из-за этого? Значит, это для вас эротика — камень преткновения.

Л.Л. То есть, понимаете, есть разные вещи. Например, скажем, отношения к разным профессионалам. Приравнять их к одному и тому же. Разные люди. Есть острые вещи. Есть бритва, которая лежит в бархатном футляре, и есть топор, который валяется у двери, под лавкой. Оба, режущие предметы, но один валяется под лавкой, а другой — в бархате. А если их перепугать, топором начнешь бриться, физиономию испортишь, а бритвой станешь колоть дрова, — бритву испортишь.

М.Д.Ш. Хорошо, так в случае «Лолиты» что?

Л.Л. А в случае «Лолиты» то, что назначение, для чего это все делается. Поэтому для меня нужно, чтоб соответствующий баланс был. Я не могу это почитать как страсть. Я читал такие похабные романы, мне показывали товарищи, там это откровенно — но уж больно гадко.

М.Д.Ш. Да, но, понимаете, Леонид Максимович, это совсем другое… Порнография отличается от литературы тем, что в порнографии самоцель и установка — изобразить секс для того, чтобы читатели при этом получали определенное удовольствие.

Л.Л. Ну нет, удовольствие такое, специфическое удовольствие.

М.Д.Ш. Разумеется. Но в литературе это всего лишь часть образного комплекса.

Л.Л. Если я вас встретил без штанов, и весь срам, как говорится, наружу, это неприлично просто.

М.Д.Ш. Ну хорошо, это неприлично.

Л.Л. Это нехорошо. Это нет, нет.

М.Д.Ш. Ну а «Крейцерова соната»?

Л.Л. Этого, знаете, я считаю, много у Толстого.

М.Д.Ш. Или даже «Отец Сергий» возьмите. Это отчасти о том, как человек мучается от похоти.

Л.Л. Да-да-да. Но там другое дело, там серьезный аргумент в защиту этого, с серьезными намерениями. Есть операции, хирурги делают, на этом месте, это хирургическая операция. Но тут [в «Лолите»] показано, чтобы мне тоже захотелось этого дела. Не будем вникать в это дело.

М.Д.Ш. Интересный факт, заметьте. У Достоевского почти совершенно нет этого, он всегда закрывает дверь спальни.

Л.Л. Ну конечно, да. Вот у меня в этом романе [«Пирамида»] дверь как раз открыта в спальню в одном месте. Да, но совершенно с другой целью, очень высокой целью.

М.Д.Ш. Это о современной жизни?

Л.Л. Да, это такой большой роман... ну очень толстый... вот такая штука. Это и для сценария годится потом когда-нибудь, там есть очень хорошие сцены, очень важные. И главное — вот это то, что когда такие вещи вступают в жизнь, сложные, сложные мотивы, сложные... канва сложная, понимаете, появляется какой-то купол, золотой купол даже, и этот купол должен быть очень хорошо продуман, потому что в куполе должна быть изображена в мельчайшем начертании, как иероглиф, идея вещи. Вот если бы вот так вот можно изобразить историю Европы в десяти словах, — вероятно, можно, но какого требуется громадного ума и так далее. У меня есть вещи в этом романе, когда разговаривает Сатана, понимаете, это очень трудно было. Я могу написать легко диалог священников, духовного звания, или Салтыкова-Щедрина взять, написать канцелярский язык, или Чехова. Но как должен разговаривать Сатана, это точно не показано. Это в стихотворной форме есть у Байрона и где-то еще.

М.Д.Ш. Это есть у Достоевского в «Братьях Карамазовых».

Л.Л. В «Братьях Карамазовых»? Когда?

М.Д.Ш. Когда у Ивана горячка...

Л.Л. Это нет, мне нужна лексика его...

М.Д.Ш. Так нет, там черт с ним разговаривает.

Л.Л. Я понимаю, да. Он разговаривает своим языком, нормальным языком.

М.Д.Ш. Нет, идиотским.

Л.Л. Я понимаю, да-да. … Я, видите, я принадлежу, к сожалению, к такой... к несчастной породе стилистов, так называемых, которые пишут расписку «Три рубля получил взаймы2 и так далее, пишут две недели. «Три рубля получил», — две недели [стучит по креслу] нет, не так и так далее. Это каприз такой, потому что для меня интонация... Это Абрам Роом, такой был у нас режиссер, знаете, ставил «Нашествие» в кино [фильм 1944 г., сценарий Бориса Чирскова в соавторстве с Леоновым]. И он потом мне рассказывал: «Знаете, Леонид Максимович, мы когда ставили, там было несколько фраз трудных, длинных, и мы решили их заменить своими. Взяли, сделали двенадцать вариантов и вернулись к вашему первому». Я очень выверяю, как звучит.

М.Д.Ш. Вы вслух читаете?

Л.Л. Вслух? Но интонация для меня звучит не только вслух. Это не та интонация, которая звучит, а интонация, что там спрятано. Я же могу говорить такие разные регистры. Мне не нравится человек, с которым я разговариваю, я говорю: «Вы знаете, уходите отсюда [вопит], уходите отсюда, я тебе, бах-тах...» Ну, я не могу дальше, выше. Тогда я могу перейти в другой регистр, сказать: «Знаете, у меня плохое сердце, я просто могу умереть, я очень вас прошу, уходите от меня». Понимаете?

М.Д.Ш. Я надеюсь, что это вы не мне?

Л.Л. Нет-нет. И понимаете, эта интонация сильнее, чем матерщина, чем крик, тихо сразу выражает... И никогда это нельзя миновать. Вот были такие братья Адельгейм, Рафаил и Робер, популярные актеры трагедии, они ездили... на меня в детстве произвели большое впечатление, очень они мне нравились

М.Д.Ш. А вы где выросли?

Л.Л. Я родился в Москве, рос и вырос в Москве, и я жил в разных районах Москвы.

М.Д.Ш. Извините, вот такой вопрос. А вот откуда вы знаете так много про лес?

Л.Л. Про кого?

М.Д.Ш. Про лес. «Русский лес» [роман, 1953], откуда вот вы знаете про все это?

Л.Л. Ну, я просто прочел за сто лет весь «Лесной журнал», я объездил пять видных лесов здесь, консультировался с крупнейшими здесь лесниками, Ткаченко в Ленинграде, Анушкин в Москве, Лопухов, у меня есть такой приятель, это видные лесники.

М.Д.Ш. Так вы теперь действительно в тонкостях знаете лес, можете различать породы разные?

Л.Л. Ну, сейчас уже отошло все это, это ‘53-й год, сорок лет, с тех пор все прошло, другая жена, другие привычки, другой дом, все другое с тех пор, большие изменения, знаете, как, а лес такой был тогда... я занимался много ботаникой, любил растения.. У меня кактусы были, я в Ботанический сад подарил штук пятьсот очень ценных пород, я занимался ароидными, вересковыми, луковичными занимался, у меня был маленький ботанический сад на даче, сейчас все это заросло, украдено, украли женьшеня экземпляр, тридцать два года у меня рос, украли, вырвали и украли. Вот такая вещь.

М.Д.Ш. И сами копали?

Л.Л. Ну конечно. Мы с женой выходили утром и целый день до вечера с ними возились. Был у меня уютный сад. Такой был, такой, Эйтинген, знаете, такой был лесник [лесовед Григорий Эйтинген], один из консультантов был, очень ему спасибо, он даже одному студенту давал такую диссертацию, опишите вот сад Леонова как диссертацию. Началось с того, что в '47-м я напечатал статью в «Известиях», «В защиту друга» [28 декабря 1947], в защиту «зеленого друга». Тогда это была новинка. Экологии не было до такой степени, что я лежал в больнице, пока «Русский лес» делал, я лежал три раза в больнице, у меня была от этого романа профессиональная язва, и там, значит, лежал со мной в палате председатель грузинского Совнархоза, помню я с ним разговаривал, и он мне сказал буквально, я не поверил сам вначале, он сказал, что мы прочли вашу статью в '47-м году, и была кампания, и мы рассадили с тех пор 58 млн. деревьев. Не может быть! Вот так все.

М.Д.Ш. Я вам очень благодарен, получилась всесторонняя беседа, и особенно интересно то, что вы мне рассказали про «Евгению Ивановну».

Л.Л. Да-да. Дай Бог.

М.Д.Ш. И я вам очень советую, прочтите «Подвиг» Набокова. Вам это будет интересно, это действительно в таком же ключе, как «Евгения Ивановна».

Л.Л. Нет-нет, я считаю, он очень умный литератор и очень талантливый, но что-то есть такое другое, как-то не по-моему. Ну, конечно, большая у него была внутренняя драма. Я думаю, что даже больше она была, чем мы осознаем.

М.Д.Ш. Кстати, вы не знаете, ваша «Евгения Ивановна» переводилась на английский язык?

Л.Л. Мне рассказали, что будто бы Марья Игнатьевна Будберг, которая была такой второй женой Горького, она переводила эту штуку, но я перевода не имел, и еще мне сказали, что это напечатано было без имени, как такое хамство сделала она! Она жила в Париже, она была женою Уэллса одновременно. Она была странная... сейчас вышла книжка...

М.Д.Ш. Берберовой «Железная женщина»?

Л.Л. Берберовой, да. Дама-то эта, Берберова, я не знаю, она злая дама, но много там ценных вещей.

М.Д.Ш. Вы прочли?

Л.Л. Да нет, я не мог читать уже. Мне рассказывали. Но Будберг была странная дама, конечно.

М.Д.Ш. Вы знаете, утверждают, что она была тройной шпионкой.

Л.Л. Да-да-да-да. Я думаю, да. Я думаю, была.

М.Д.Ш. Она была красивая?

Л.Л.. Она была некрасивая. У нее был такой какой-то шарм, умный, аристократический шарм был. Я с ней познакомился у Горького в Сорренто. И Горький сам сказал: «Знакомьтесь, Марья Игнатьевна, она прямая потомок... прямая потомок [так у Леонова] Петра». Потом он ей: «Покажитесь». Она: «Хорошо». Она вышла, сняла юбку, осталась в таких обтянутых, как называются, не панталоны, а...

М.Д.Ш. Колготки?

Л.Л. Их и сейчас носят. И усики сделала пробкой: Петр. Похожа. У меня где-то фотография была, я, Горький, она сидит и академик Кольцов, генетик.

М.Д.Ш. Мне неловко вас задерживать. Спасибо, спасибо еще раз.

Эпилог

Эпилог

Я узнал о смерти Леонида Максимовича Леонова (1899-1994) в Миддлбери, в штате Вермонт, в начале второй недели августа 1994 года. Шел летний дождь. Пронизывая перистые облака, радуга соединяла поросшие лесом горы и обветшалую силосную башню на ферме чуть поодаль. Я шел по сельской щебенке и вспоминал, как пульсировал дождь по ветровому стеклу такси, везшего меня сквозь московские майские сумерки.

И еще я вспоминал конец повести Леонова, где русская эмигрантка Евгения Ивановна расстается навсегда со своим любимым-нелюбимым Стратоновым, бывшим белым офицером, и уезжает на родину своего великодушного мужа, англичанина Пиккеринга. Евгения Ивановна, миссис Женин Пиккеринг, «чувствовала себя на редкость легко, вплоть до ощущения полной невесомости порою, хотя и со щемящей болью падения в сердце, какою, впрочем, и должна сопровождаться смена родины. Когда же машина тронулась в дорогу, что-то заставило женщину оглянуться... Сквозь мутное овальное окно за спиной видно было, как среди поля разгорался покинутый костер. Ветер вычесывал из него пригоршни искр, они неслись вдогонку. Потом буик повернул за оливковую рощу, и рядом с царапинами времени на целлулоиде обозначились подвижные царапины дождя».

Максим Д. Шраер

Москва-Бостон

1993-2016

Copyright © 2016 by Maxim D. Shrayer. All worldwide rights reserved, including electronic.

Максим Д. Шраер (Maxim D. Shrayer) — прозаик, литературовед, поэт, переводчик, автор более 10 книг на английском и русском языках, среди которых «В ожидании Америки», Leaving Russia и «Бунин и Набоков. История соперничества». Родился в 1967 году в Москве в семье Давида Шраера-Петрова и Эмилии Шраер. Эмигрировал в США в 1987 году. Профессор в Бостонском Колледже (США). Удостоен Национальной еврейской премии США (2007) и стипендии Фонда Гуггенхайма (2012). Живет в Бостоне с женой и двумя дочерями. Сайт автора: www.shrayer.com

Максим Д. Шраер (Maxim D. Shrayer) — прозаик, литературовед, поэт, переводчик, автор более 10 книг на английском и русском языках, среди которых «В ожидании Америки», Leaving Russia и «Бунин и Набоков. История соперничества». Родился в 1967 году в Москве в семье Давида Шраера-Петрова и Эмилии Шраер. Эмигрировал в США в 1987 году. Профессор в Бостонском Колледже (США). Удостоен Национальной еврейской премии США (2007) и стипендии Фонда Гуггенхайма (2012). Живет в Бостоне с женой и двумя дочерями. Сайт автора: www.shrayer.com

Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»

Смерть Блока

Роман Каплан — душа «Русского Самовара»

Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»

Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»

Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже

Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца

Покаяние Пастернака. Черновик

Камертон

Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»

Возвращение невозвращенца

Смена столиц

Земное и небесное

Катапульта

Стыд

Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»

Встреча с Кундерой

Парижские мальчики

Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи