Литературная кухня

ПопулярноТак красиво, глаз не отвесть

(о сборнике Марии Ватутиной «Девочка наша»)

(о сборнике Марии Ватутиной «Девочка наша»)

Новизна поэзии Марии Ватутиной в том жизненном материале, который она пресуществляет в материал поэтический. В умении преобразить историю заурядной жизни в жизнь единственную и неповторимую. Назначение поэзии, как и назначение таинства церковного, в том, чтобы возвести нечто обыденное и не знающее своего смысла в степень причастности к истинному и полнокровному, и назначение это ярко явлено в стихах Марии. Особенно ярко потому, что она не только не брезгует, но тяготеет ко всему, что горестно взгляду и больно душе, и стоит, возможно, сказать грубее: ко всему, что ненавистно взгляду, которому не оторваться от своей ненависти, как от любви. Где же как не в этой точке начинать восхождение?

Мать брала меня на дело лет с двенадцати.

Коммунизмом пахло прело ближе к осени.

Мать и дочь идут воровать яблоки. Год примерно 1980-й. И вся эта заунывная и худо-бедно-противоправная затея вдруг обретает такое сияние:

Как кому на свете выжить – дело личное.

Что кому до смерти помнить – дело тонкое.

Воровала я и яблоко коричное,

И китайку золотую и антоновку.

Семеренко недоспелые зеленые

Мы сбивали с веток каменными, кислыми.

Потому что, если в сахаре томленные,

То не так уже и страшно с коммунистами.

Имена яблок спасают. Русский язык. Только с ним и ради него возможны такие путешествия. Туда, где «человеческий дух в плацкарте убивает любую вошь». Туда, где «и колбасный дух, и чесночный, и самогонный, / запах пота, запах мочи, запах-правда и запах-ложь...»

Мне кажется, что тяга к схождению в такие края – это не только «происхождение», наше общее советское происхождение, когда от парадного подъезда до грязных задворков империи один шаг, к тому же от иного парадного подъезда тошнит сильнее, чем от вонючей подворотни, короче говоря, это не только «наша родина, сынок». Нет. В безголосых и бессловесных краях, в тех краях, где нет языка искусства и где живут многие герои Марии Ватутиной, скапливается нескАзанная и несказАнная энергия, скапливается в избыточном количестве, и поэт её чувствует и за ней спускается, чтобы наделить её формой, и форма, песенное духовное начало, которым поэзия жива, придаёт бессловесной и невыраженной энергии высокое содержание. Иными словами, духовное начало черпает свою силу в низкой и мощной энергии и выводит её на свет, преображает, благодаря своей природе.

По стихам Марии Ватутиной можно восстанавливать генеалогию – столько там поименованных родственников и не родственников: баба Мотря, дед Иван, Петр Буряк, Городницкие...

А можно – географические карты – мелькают вокзалы, населенные пункты, улицы, больницы, реки: Ноев ковчег, Тайнинская, Ярославка, Остроумовка, Яуза, Казанский, Фундуклеевка...

Именно так: от Ноева ковчега до Фундуклеевки.

Мне бы хотелось сказать о поэтическом мастерстве Марии Ватутиной, о рифме, о продуманных и красивых концовках стихотворений, об удивительных деталях, невзрачных и несуразных, но неожиданно поднимающихся до метафорических высот. Как в «Часах», когда советский майор везёт трофейное добро из Германии в 1947-м году, в том числе и часы... Такое перечисление:

Две кровати, швейная «Зингер», лодка под парусами,

Автомобиль «Олимпия», мотоцикл БМВ,

Пианино с подсвечниками, кто на нем сыграет?

Стол письменный, шубка с дырочкой в рукаве,

Крохотной дырочкой, о которой никто не знает.

Мне бы хотелось сказать больше, чем позволяют разумные пределы предисловия. Поэтому еще чуть-чуть.

Истоки говора-говорка, столь часто встречающегося в стихах Марии, – в русском фольклоре («Ах вы, девушки, сударушки мои,/ Вы не знаете кручинушки моей...»), в раёшнике (его еще называют «рифмованный фразовик», когда разбивка стиха на строки определяется интонацией и паузами), в современных и по-разному преображенных формах такого рода поэзии: у Пушкина, Некрасова, Хлебникова, Белого, Блока и многих других.

«Всем! Всем! Всем!» – так начинается одно из стихотворений. Сразу вспоминается Маяковский: «– Всем! Всем! Всем это – фронтам, кровью пьяным...»

В книге много стихов, записанных прозой. И не так уж важно, что именно это стихотворение идет «столбиком». Все равно выглядит как проза. Начало решительное и бесприкословное:

Всем! Всем! Всем!

Девочка наша стала ходить в бассейн!

– Растрясись, толстожопая, растрясись, – разрешила мать.

И давай ее собирать.

У Марии Ватутиной – спародированный Маяковский, потому что следует сообщение отнюдь не историческое. Хотя как сказать... Своеобразная игра в «Дочки-матери» происходит и в других стихах, и оказывается, что это не игра вовсе, а трудная песня человеческой жизни советской поры. Трудная песня о любви-нелюбви, когда «от любви до ненависти...», о не любящей себя любви и ненавидящей себя ненависти, – не формула ли это кишащей и несчастливой семейной жизни, которая обязана быть счастливой, но не умеет? – это эпохальная песня неисторических частностей, из которых состоит жизнь: неуклюжая девочка на глазах сверстниц, уже приловчившихся, впервые в жизни переодевается, дело происходит в бассейне:

Она снимает колготки, не снимая юбки, потом головной убор,

Влезает в купальник по пояс, потом снимает юбку, потом сквозь рукава

Вытягивает лифчик. Поднимает купальник на грудь, снимает кофточку. Какова!

Это гомер: «одиссея» переодевания. Девочка проходит через тот ад, через который проходил каждый: надо преодолеть стыд чистоты (быть может, лучшее, что в тебе есть), надо приспособиться, приноровиться, надо начинать жить.

Сам способ записи стихов прозой располагает к детализации, к подробностям, которые несущийся на всех парах стих может и проскочить, к интонациям приземленным, ядовитым, змеящимся, –

– Что, поплавала? что угрюмая? что на завтра задали? что молчишь?

А она, наша девочка, сидит, как мышь.

Смотрит точками, плачет строчками, запятыми молчит.

А потом говорит:

– Вот ты мама, мама, где твои штучки женские, ручки бархатные...

Проза горизонтальна, стихи вертикальны, проза относится к стихам как земля к дереву. И дерево в своем вертикальном росте пытается словно бы оторваться от матушки-земли. Как подрастающее дитя – от матери. Тем более это так – к счастью, не слишком оригинальная аналогия с землей и деревом становится непригодной, – когда ребенок не любим.

Девочка, ты наша девочка, нелюбимая наша девочка, плыви, плыви.

Не так-то просто плыть, когда не умеешь. Но – во что бы то ни стало – из этой горизонтальной привязанности-прикованности к быту – выстрадаться вверх.

И проза, и стихи – духовная история автора. Но в прозе она раскрывается косвенно, через героев, и раскрывается в сюжетных коллизиях, – тогда как в стихах – впрямую, от первого лица, и сюжета, выраженного в столкновении характеров, там, как правило, нет. Мне кажется, автору психологически легче записывать стихи прозой, когда в них есть эти вот упомянтуые «прозаические» черты.

И они – налицо в стихах Марии Ватутиной.

Одно из стихотворений называется «Кино». Игра в «дочки-матери» уже не какая-нибудь безобидная игра с девочками во дворе, но взрослое кино, где у матери подозрения на рак, истерика («Я всех вас ненавижу, – мать твердила, – и проклинаю...»), больница, диагноз (оказывающийся не смертельным), приступ белой горячки и пощечина, которой дочь награждает мать, – этот дубль, как утверждает автор, в «фильм» не вошел, уж слишком страшное получалось кино... Но ведь можно сделать кино из дублей, в него не вошедших. Я хочу сказать, что игра выходит из берегов и в игру, даже и во взрослую (кино), не влезает.

В другом стихотворении – «Два зеркала» – жизнь «девочки нашей» в квартире, соседствующей с бабушкиной, на одной лестничной клетке... Вот именно. В одной квартире корвалол, «пылился пол, крошился хлеб под ноги...», «гипертонический белок». – старение и умирание, одним словом. В другой – безжалостная молодость, «девушка с веслом», любовник, эгоистическое неумение-нежелание понять старость и слезы отвращения к себе... А в эпилоге девушка перейдет в освободившуюся квартиру старухи, оставив выросшим детям свою, «и в том ретроспективном коридоре, где друг пред другом встали зеркала, пока идет, она умрет от боли, и будет дальше жить, как умерла». Сильные тяжелые строки.

И тем замечательней вертикальные прорывы, когда, высвободившись из-под напластавания рождений-смертей, из этой вязкой прозы, которую с трудом, вброд, переходил стих, автор вдруг распрямляется для строк столь же безусловных и прекрасных:

Не трави мне душу прошедшим временем

Времени нет вообще

Время плавает черным семенем

В бабушкином борще

Она строгая фартук трогая

Ешь говорит расти

А я маленькая одинокая

Ложку сжала в горсти

Не хочу его это варево

Много мне а она

Над душою стоит как зарево

Ешь говорит до дна

Ешь и учись тоже будешь женщиной

Маленький мой мятеж

Подавляет лихой затрещиной

Не выйдешь пока не съешь

Над борщом наклонюсь для верности

Низко и мне видны

Жировые круги поверхности

Ужасы глубины

От раешника, от земли, от гадкого утенка, от игрушечных, слышанных в молочном детстве присловиц: «Сорока-воровка кашку варила...» – к осознанию своей неигрушечной вины, к покаянию, к «ужасам глубины» и преодолению их в творчестве.

В книге Марии Ватутиной много печали, много откровенно страшных событий в больницах и палатах, много «одиночества вдвоём» и в одиночку, много этой «девочки нашей», которой сказано было: «плыви, плыви». И вот она сидит на берегу, и вдруг – вы знаете, как это бывает – солнце выглядывает из-за облака и картина преображается:

Мне припомнилась тут картинка.

Был пикник на краю села.

А беременная Маринка

К тому берегу поплыла.

Вот плывет она кверху пузом,

Держит руки за головой,

Как баржа c контрабандным грузом,

Обманувшая наш конвой.

......................................................

Я, бездетная, злюсь на кочке.

Муж пытается в воду лезть.

А Маринка плывет и точка.

Так красиво, глаз не отвесть.

Мария Ватутина, подборка стихотворений "Два зеркала"

Владимир Гандельсман родился в 1948 г. в Ленинграде, закончил электротехнический вуз, работал кочегаром, сторожем, гидом, грузчиком и т. д. С 1991 года живет в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге. Поэт и переводчик, автор полутора десятков стихотворных сборников; многочисленных публикаций в русскоязычных журналах; переводов из Шекспира (сонеты и «Макбет»), Льюиса Кэрролла, Уоллеса Стивенса, Джеймса Меррилла, Ричарда Уилбера, Имона Греннана, Энтони Хекта, Томаса Венцловы.

Владимир Гандельсман родился в 1948 г. в Ленинграде, закончил электротехнический вуз, работал кочегаром, сторожем, гидом, грузчиком и т. д. С 1991 года живет в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге. Поэт и переводчик, автор полутора десятков стихотворных сборников; многочисленных публикаций в русскоязычных журналах; переводов из Шекспира (сонеты и «Макбет»), Льюиса Кэрролла, Уоллеса Стивенса, Джеймса Меррилла, Ричарда Уилбера, Имона Греннана, Энтони Хекта, Томаса Венцловы.

Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»

Смерть Блока

Роман Каплан — душа «Русского Самовара»

Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»

Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»

Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже

Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца

Покаяние Пастернака. Черновик

Камертон

Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»

Возвращение невозвращенца

Смена столиц

Земное и небесное

Катапульта

Стыд

Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»

Встреча с Кундерой

Парижские мальчики

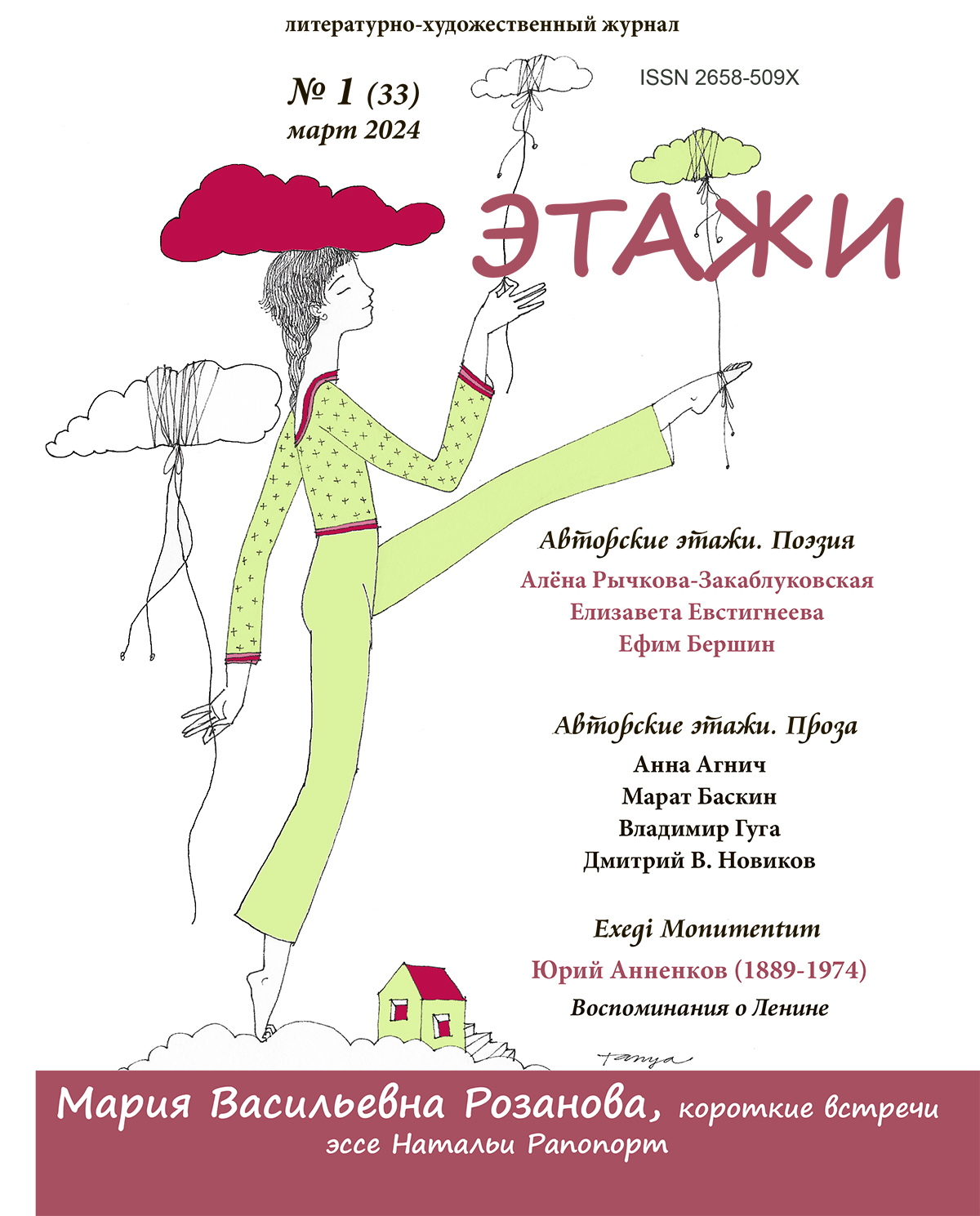

Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи