Литературная кухня

ПопулярноПокаяние Пастернака. Черновик

«О, как гаснут по степи, по степи, удаляясь, годы!»

Что ещё о Пастернаке не сказано, не изучено с лупой? Да, оказывается, многое не замечено, особенно — судьбы людей, ненароком соприкоснувшиеся с его жизнью. Разные отпечатки оставило на душах и судьбах то прикосновение: кого-то возвысило, кого-то унизило, потому что поэт человеком оказался разным. Вот и близких мне людей опалила случившаяся встреча. Потому что был эпизод с покаянными письмами в 1958 году, и посторонние, но тоже любившие поэта люди, оказались задеты и оклеветаны. История пошла дальше, никого не заметив, а люди понесли на себе ложь и навет, не озлобившись, а лишь недоумевая, смирившись.

Впервые услыхав ту историю, я, близко к сердцу принявший незаслуженный навет, кинулся в газету — печатать опровержение, крича в редакции: «О написании «покаянных» писем Пастернака необходимо рассказать именно здесь и сейчас, пока живы последние свидетели, а в людскую память еще не въелись сведения, выдаваемые за правду!» Я не понял тогда, что газетная статья — камешек, брошенный в море.

Вот и последний свидетель недавно умер. Поколение, которое, хотелось в чём-то переубедить, доживает, отодвинув прошлое, так и не разобравшись с ним. Переубедить можно только неравнодушных, а старики, столько испытавшие на российском веку, ко многому уже безучастны. Навет — не самое страшное, что случается на Руси с человеком.

По касательной прошла эта история по моей семье. Но её помнили, передали детям, потом внукам, а те не придают уже такого значения ни действующим лицам, ни ставшему мелким эпизоду, ни самой эпохе.

О чём шумим? Что же было? — спросите вы. А вот что.

В октябрьский день 58-го года в кабинет одного из сотрудников Управления по охране авторских прав (ВУОАП) вошел начальник управления Гайк Герасимович Эльчибеков. «Зоря, — сказал он, — у меня в кабинете сидит рыдающая Ивинская. Надо спасать Пастернака». Всего два года минуло с XX съезда, пять лет прошло после «дела врачей», и почти не было в огромной стране семьи, откуда успел бы уйти с молоком матери впитанный страх. Сейчас, когда случается мне выслушивать стариков, я задаю им вопросы из сегодняшнего дня, не понимая мотивов поступков представляющихся невозможными для порядочного человека. И часто слышу в ответ: «Время было такое!» Им кажется, этой формулы достаточно, чтобы объяснить и предательство, и глупость, почти всё. Но, чем дольше я живу, тем отчётливее понимаю: они, чёрт возьми, правы.

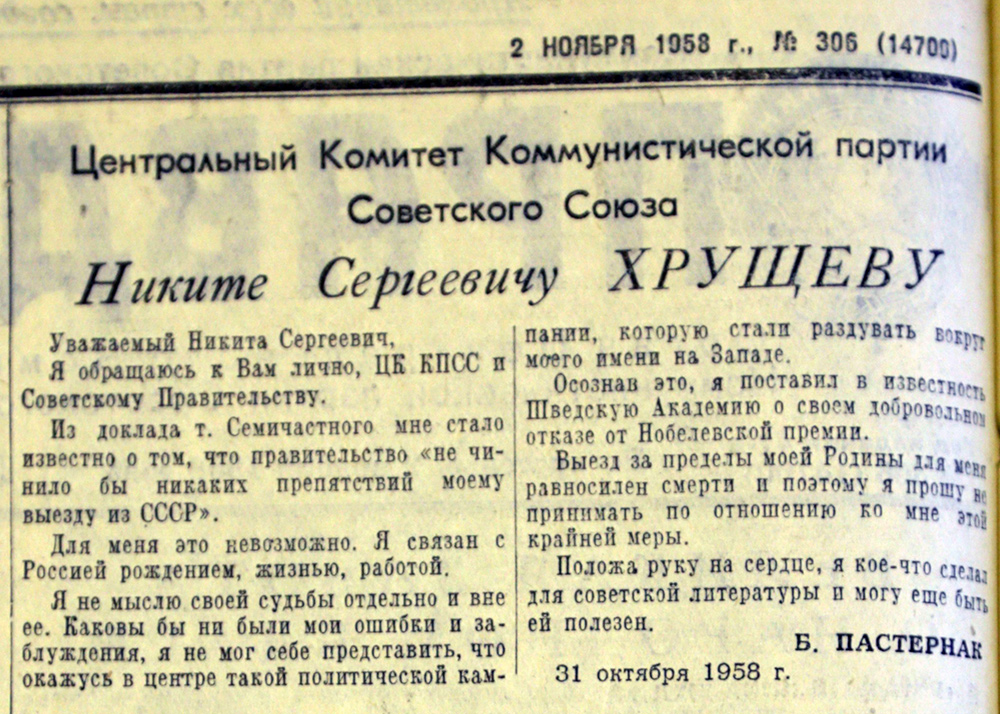

Время опутывало Пастернака. Шли демонстрации с требованиями выдворить писателя из СССР после присуждения ему Нобелевской премии. Исключение из Союза писателей сопровождалось записанными в резолюции словами: «отщепенец» и «изменник». Пастернак замышлял самоубийство. Отодвинутые было страхи вернулись и к прошедшей тюрьму возлюбленной поэта Ольге Ивинской, и к служившему в ВУОАПе молодому юристу Зоре, как все евреи ждавшему в 53-м отправки в лагеря. Юрист, конечно, понял тогда, что судьбу Пастернака вершит один человек — Хрущев. «Надо писать письмо Хрущеву», — сказал он своему начальнику Эльчибекову. Поехали на квартиру Ивинской, от имени поэта написали черновик письма, и Зоря ушел, никогда больше не встретившись с Ивинской, зная только, что Пастернак должен был письмо подписать. Так и произошло. А черновик просмотрели и переписали собравшиеся друзья дома: дочь Ивинской Ира, Ариадна Эфрон, Вячеслав Всеволодович Иванов (Кома), Марк Живов и Александр Яшин. Прочитав, Пастернак изменил в тексте всего одну фразу, и в ЦК передали такое письмо:

«…Уважаемый Никита Сергеевич, я обращаюсь к Вам лично, ЦК КПСС и Советскому Правительству. Из доклада т. Семичастного мне стало известно о том, что правительство «не чинило бы никаких препятствий моему выезду из СССР». Для меня это невозможно. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее. Каковы бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог себе представить, что окажусь в центре такой политической кампании, которую стали раздувать вокруг моего имени на Западе. Осознав это, я поставил в известность Шведскую Академию о своем добровольном отказе от Нобелевской премии. Выезд за пределы моей родины для меня равносилен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры. Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы и могу быть еще ей полезен. Б. Пастернак».

Вечером 31 октября Зоря пришел домой и сказал жене: «Сегодня я спас Пастернака». Годы спустя он трезво судил себя: «Мне стыдно оттого, что я участвовал в тех событиях. Теперь-то понятно, что сам факт просьбы к Хрущеву унижал поэта. Знать бы, что всего через два года он умрет!»

Почти все дальнейшие подробности можно опустить, за исключением важнейшего факта: текст переданного Хрущеву письма власти не устроил, а в «Правде» было напечатано совсем другое «покаянное» письмо, сочиненное уже самой Ивинской вместе с заведующим Отделом культуры ЦК Поликарповым. Это-то письмо и вызвало позже упреки и осуждение со стороны Солженицына и Ростроповича. Такие там были слова:

«<..> я связан с Россией жизнью и работой, <..> не только с землей и природой, но <..> также и с ее народом, ее прошлым, ее славным настоящим и будущим <..>. Редакция «Нового мира» предупредила меня, что роман может быть понят читателями как произведение, направленное против Октябрьской революции и основ советского строя. Я этого не осознавал, о чем сейчас сожалею. <..> это заявление я делаю со свободной душой, со светлой верой в общее и мое собственное будущее, с гордостью за время, в котором живу, за людей, которые меня окружают <..>. 5 ноября 1958 г. Б.Пастернак».

Однажды, разговорившись с Ростроповичем, устыдилась своей роли и Ольга Ивинская, решив, что поэт замаран этой историей с письмами. Ольга Всеволодовна решила изложить бывшее с ними по-своему. Она рассказала — это было в парижском издании её воспоминаний — что после того, как стало известно о задуманном Пастернаком самоубийстве, она встретилась с работником ЦК Дмитрием Алексеевичем Поликарповым, считавшим, что «скандал должен быть улажен». На вопрос, «что же конкретно делать, Д.А. в довольно туманных выражениях дал понять, что Б.Л. должен сейчас что-то сказать». 30 октября Ивинская поехала посоветоваться со знакомым ей Г.Б. Хесиным, который казался интеллигентным, приятным человеком. Но в своем кабинете Хесин заявил, что ничего не может посоветовать, а в коридоре остановившуюся у стенгазеты Ивинскую окликнул «один из молодых адвокатов», предложивший написать письмо на имя Хрущева и выработать текст. И вот в столовой квартиры Ивинской сидят уже упомянутые друзья дома: «Ира настаивала, что не надо посылать это письмо, не надо каяться ни в какой форме. Александр Яшин и Марк Живов усиленно советовали обратное. Мы переписали текст, припасенный <..> Зоренькой. Ира с Комой поехали в Переделкино за подписью Б.Л.» «Б.Л. подписал письмо, внес одну лишь поправку в конце <..>». Письмо было получено, а вскоре Хесин и Поликарпов передали Ивинской, что Б.Л. нужно привезти в ЦК. «По дороге Хесин начал шептать мне: «Вы никогда не понимаете, кто ваш доброжелатель, кто враг. Вы никогда ничего не понимаете: ведь это же я вам на помощь Зореньку подослал». Я так и ахнула. Так вот оно что — им мало было отказа от премии — им очень хотелось публично унизить Б.Л. Ведь именно таким унижением для Пастернака было подобного рода письмо. Как же его заставить подписать такое?.. И вот находится путь — путь проходит через меня. Понимая, что официальное лицо меня может не убедить — мне подсовывают «милого мальчика».

И не трогала бы меня эта история, оставшись в почти забытом времени, если бы не обвинения против молодого юриста, которого мне посчастливилось знать всего несколько лет, последних в его жизни. Умрут люди, знавшие Зорю, но Пастернак и многое, связанное с ним, долго еще будет питать литературоведов, самые дотошные из которых, выловив из редкого издания фамилию обвиняемого человека, помусолят ее, и некому будет воскликнуть: «Зорька? Что за чепуха?» — как возмутился его друг Рудаков, фронтовой разведчик, только что принятый тогда на работу в ВУОАП.

А вопросов после воспоминаний Ивинской возникает много: кто такой Григорий Борисович Хесин, почему она пришла за советом именно к нему? Почему именно Зоря писал черновик первого письма?

И Юрий Сергеевич Рудаков — единственный очевидец и свидетель — рассказал вот что. В 40-е годы Хессин (именно так — через два «с») был директором ВУОАПа. Году в 49-м или 50-м его посадили, но знакомства среди писателей и композиторов у него оказались обширные, через несколько лет Хессина из тюрьмы вытащили, но вернулся он раздавленным и испуганным на всю жизнь. Его взяли обратно в ВУОАП на должность зама по административно-хозяйственной части, а начальником был Эльчибеков — осторожный армянин (этакий «маленький Микоян»), старавшийся ни во что не влипнуть, и особого веса при своем заме не имевший. В течение нескольких месяцев до описываемых событий ВУОАПовцы занимались переговорами и перепиской с Фельтринелли — итальянским издателем «Доктора Живаго». Поэтому-то и отправилась Ивинская к Хессину за советом, как к влиятельному (так ей казалось) человеку, уже бывшему в курсе дел. Она не подумала только о том, как Хессин пришиблен тюрьмой и страхом, и удивилась холодному приему. Дальше остаётся только предполагать: то ли Ивинскую, выходящую от Хессина, встретил добрейший Эльчибеков, проводил к себе в кабинет и решил помочь, то ли, встретив ее, переговорил с Хессиным — это несущественно. Важно, что в юридическом отделе ВУОАПа работали трое: Юрий Сергеевич Рудаков, сам о себе сказавший «я был тогда зеленый», одна практикантка и Зоря — кандидат наук, эрудит, «блестящее перо». И Гайк Герасимович позвал на помощь просто-напросто единственного имевшегося в его распоряжении квалифицированного юриста. Вот вам «подослан» и «подсунут»!

Прочитав парижское издание мемуаров Ивинской, возмутился ещё один друг Зори (преданных друзей у него было во множестве!) — юрист Иосиф Мамиофа. В газете «Новое русское слово» он писал так: «Все обвинения Ивинской <..> опираются исключительно на одно-единственное слово, якобы употребленное Хессиным <..> во фразе, будто бы сказанной им в автомобиле, когда он и Ивинская ехали в Переделкино к Пастернаку» (т.е. на словечке «подослал»). И. Мамиофа вообще сильно сомневается в точности слов, вставленных мемуаристкой в прямую речь, и, будучи истинным юристом, многократно показывает это. И, наконец, говорит: «Является ли человек провокатором или нет, судят не по словам или намекам тех или иных сограждан, а по его собственным словам и делам. А Зоря ни словом, ни делом не дал Ивинской повода назвать его провокатором. По сути, все обвинения <..> покоятся на известных приемах обвинителей былых времен, когда обыденные и непредосудительные действия или предметы описывались словами и выражениями «обличительного» характера (например, в протоколе обыска вместо «арифмометр» — «множительное устройство»). Так и в книге Ивинской, чтобы слепить образ провокатора вместо нейтральных слов, вроде «послал», «передал» и т.п. Ивинская употребляет обличительные — «подослал», «подсунул», и создается впечатление обоснованности ее обвинения". Так в достойных традициях русской адвокатуры в американской газете встал старый юрист на защиту друга.

Еще на одно обстоятельство стоит обратить внимание: юрист к Пастернаку с письмом не ездил и ни разу с ним не говорил. А вот письмо, отредактированное друзьями, с пастернаковской правкой сдали в окошечко на Старой площади, и оно пошло через чьи-то руки и кабинеты к Хрущеву. До опубликования в мемуарах никто не подозревал о его существовании, да и о существовании автора черновика. Но тогда, когда письмо было ТАМ прочитано, ОТТУДА позвонил Поликарпов с «предложением» попросить Бориса Леонидовича написать обращение к народу. Ивинская вздыхает: «Конечно, проще всего было бы остановиться на письме Б.Л. к Хрущеву, но на это не хватило ни ума, ни элементарной гуманности». Вот так, оказывается: в той ситуации первое письмо стало более или менее приемлемым. Можно стать на точку зрения Вениамина Каверина, что поэт вообще не хотел писать писем, а написание их (и, следовательно, сама идея) — сам по себе факт, его унижающий. К такому выводу пришел в конце концов и Зоря, а потому не стал ничего доказывать ни Ивинской, ни кому другому, неся клевету, как наказание.

Я помню тот вечер, когда почта доставила конверт с вложенным в него экземпляром «Нового русского слова». И тогда, обо всём услышав впервые, я подумал, сколь малое количество русских читателей, любящих Пастернака, узнают правду. Помню, как доставал мемуары, читал, сличал, думал. Молодость! Мне казалось, что можно добиться справедливости, если рассказать, объяснить… «Как же так, — горячился я. — Ведь написанное в том первом письме — не позор, а главное — письмо было прочитано самим Пастернаком и одобрено им, в отличие от другого, напечатанного, текст которого, по словам Ивинской, составлялся так: «Это была работа завзятых фальсификаторов. Мы брали (Ивинская с Поликарповым) отдельные фразы Б.Л., написанные или сказанные им в разное время и по разному поводу, соединяли их вместе». А после этого: «Когда я <..> пришла к Боре с новым вариантом письма, в котором были почти все его слова, но совсем не было его мысли, — он только рукой махнул». И подписал.

Многим ли ясно, что письмо не умаляло поэта, но лишь власть, вынудившую людей — Пастернака, Ивинскую, Хессина и Зорю — бояться за свою жизнь и жизнь своих близких, переступая через честь и достоинство? «Время было такое!» А юрист по-мужски принял на себя вину за преступление, которого не было, решив не связываться с много и безвинно, как он считал, страдавшей женщиной, пусть и оговорившей его.

К 1992 году — времени опубликования мемуаров в Москве — Ольга Ивинская, видимо, сама почувствовала неуют от некоторых своих суждений и оценок. В московском предисловии есть слова: «Книга написана давно, по горячим воспоминаниям. И я сама, глядя в то время из нынешнего, понимаю многие мои ошибки в толковании фактов, в отношениях с людьми, по-другому оцениваю слишком категоричные иногда мои тогдашние симпатии и антипатии». В московском издании книги уже нет фамилии Зори. Но осталась неизменной сама версия происшедшего. Репутация Зори, впрочем, оставалась безукоризненной в течение всей его жизни (он умер в 1989 г.). Он говорил: «Разве поверит словам этой женщины хоть один знающий меня человек? А прочим я неинтересен». Да, его многие знали, охарактеризовать его отношение к власти достаточно двумя фактами: в 80-е, став известнейшим юристом, он анонимно передавал продуктовые посылки в лагерь правозащитнику Орлову, ближайшим другом семьи была Софья Васильевна Каллистратова. Его порядочность никогда никем не подвергалась сомнению, кроме, увы, Ольги Ивинской. И на страницах книги она казнится за то, что под ее влиянием Пастернак подписал «покаянные» письма и, пытаясь оправдаться, беря на себя вину, хочет эту вину разделить на некую компанию. В компанию она записала Григория Хессина, молодого юриста Зорю и советовавших поступить именно так друзей. Что ж, на миру и смерть красна.

Имена, даты, имена… Умерли последние свидетели, успели состариться их дети. Мемуары встали на полки один к другому, плечом к плечу, ложь рядом с правдой, разница между которыми издали подчас и незаметна. Вот только доброе имя, доброе имя…

Это эссе — одна из частей мемуарной повести «Семейные хроники», другая глава которой — «Ужин с Эйдельманом» — была опубликована в «Этажах» ранее.

Михаил Вирозуб, член Союза писателей Москвы. Автор книг стихов "Дикобраз" (М.,1994), "Наблюдения за жизнью" (М.,Время, 2010), переводчик в основном английской и американской поэзии (участник антологии "Семь веков английской поэзии", М., "Водолей", 2006), книг сказок и стихов Л.Ф.Баума (издательство "Текст" в 2010 и 2013 гг). Стихи, переводы, статьи печатались в журналах "Знамя", "Новом журнале", "Новой Юности", "PROSODIA" и др.

В 2015 году в журнале "Этажи" опубликовано эссе "Прорастание Мандельштама", в 2018 — эссе «Ужин с Эйдельманом».

Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»

Смерть Блока

Роман Каплан — душа «Русского Самовара»

Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»

Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»

Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже

Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца

Покаяние Пастернака. Черновик

Камертон

Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»

Возвращение невозвращенца

Смена столиц

Земное и небесное

Катапульта

Стыд

Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»

Встреча с Кундерой

Парижские мальчики

Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи