Поэзия

ПопулярноПисьмо на стекле

* * *

Без меж свiт твоiх очей.

С. Вакарчук

Белолунные над лужами

Белолунные над лужами

ливни, ливни в летнем месяце.

Принеси сухое к ужину,

обниму тебя на лестнице.

Никого уже из прошлого,

говорю, почти что вечная, —

только кружево и крошево

в ожидании до вечера.

Дневники, грехи, сомнения,

поддавки, зароки, правила.

Скоротаем путь к Альцгеймеру

через ярмарку тщеславия,

Здесь в столетьях тают окрики

потаскух и чернокнижков.

И пророк с повадкой плотника

возлюбил меня, как ближнюю.

* * *

Минута тишины моей, три лета:

ни лирики, ни смерти, ни души.

И Бога нет, как верного ответа

и голоса, шепнувшего «дыши».

Минута тишины, покуда хочешь

забыть о прошлом, и не пишешь год.

Но память, что парфюм с мужской сорочки,

заводит на предельный оборот.

Минута тишины, сквозь пешеходный

летишь за сто, прильнув лицом к рулю.

— Ты счастлива, родная?

— Я свободна.

И больше никогда не полюблю.

* * *

И ты говоришь мне: солнце, тяжкая ноша,

когда тебя наконец уже укокошат.

Приеду, окрашу крест, посажу сливы.

А я улыбаюсь: лучше сделай счастливой.

И ты отвечаешь: с юга Первопрестольной

до севера Питера, как такси на простое,

шумит река времён, проплывают годы,

пора и нам с тобой сбавлять обороты.

А я шепчу: цветочек мой, мать-и-маче-

ха-хочем, значит, точно сейчас не плачем.

Есть ты и я, и така.., разве хватит слога,

любовь, будто греешь руки в ладонях Бога.

* * *

Спустись за Голуазом и хурмой

минут на десять.

Я долго буду звать тебя домой,

и год мне — месяц.

Чревато доверять календарю,

сказал бы Ницше.

И я себе такое говорю,

раз ты не слышишь.

Свободный друг мой, главное, прости,

поймешь попозже,

что у сидящих летом взаперти,

мороз под кожей.

Что там, где твой уход невосполним,

как всякий выбор,

зовется город именем твоим

на речке Тибр.

* * *

Утро начинается со Scorpions,

спит шестой стрелковой рядовой.

Русская сестричка из медкорпуса

оформляет «груз» на спецконвой.

Проводив машины в штаб дивизии,

на солдата взглянет, в горле ком.

Никогда таких, как он, не видела,

с юности мечтала о таком.

«Ангел в белом платье с красной вышивкой», —

шепчет рядовой ей в полусне.

А сестра беззвучно: «Только выживи,

я с тобой хочу не о войне».

* * *

Киргизский дом, и журавли летят

над узловатым скрестом горных рек.

Пока светло, идет работать в сад,

когда стемнеет, — в сени на ночлег.

Готовясь к самой странной из утрат,

стареет дорогой мой человек.

Как тихое прощание легки,

едва от слова к слову горячей,

его междугородние звонки.

Оставит мне печальный книгочей

одно прикосновение руки,

и нежности на тысячу ночей.

* * *

Заклинательница чувствами,

не суди о водах с пристани.

Я с тобой ещё хочу с тобой

на заливе пить игристое.

Тихо-тихо в этой вечности.

Пахнет берегом и травами.

Или каплями аптечными,

точно счастье от лукавого.

Из священного писания

«аз воздам» волной уносится.

До того, как мы расстанемся, —

три весны, четыре осени.

* * *

Не от мира сего, — часто слышу я вслед,

и почти каждый день: мама, что на обед, —

от певучей звезды, согревающей дом,

(дай мне сил эту дружбу сберечь на потом).

Что я слышу еще, выходя за порог,

неужели другой столько выслушать мог.

Словоформы, подсказки, сарказм неумех,

и отчаянье сквозь ученический смех.

А войну? Нет, не слышу, смотрю, как горят

золотые тела институтских ребят...

В феодальном костре, где не видно ни зги,

я молюсь, но едва ли вправляю мозги.

И евангельский дар мой, — письмо на стекле,

что на птичьих правах цепенеет в тепле,

до тумана сгущая свое естество

в человеческий вздох с сотворенья его.

Словно я до сих пор, между сном и виной, —

не от мира сего, — вместе с этой страной:

в беззаконии, рабстве, глухой нищете,

без щита. Нет, верней, на щите.

* * *

Устав от святости и нечисти, —

двойняшки, как легко без вас, —

подслушиваешь плеск кузнечиков

и пьешь взахлеб текущий час.

По дому в скуке послоняешься,

минуты, сладостней конфет,

переберешь во рту, как камешки,

свободный час за тридцать лет.

Заглянешь в сад, не жалко времени,

а там, прижав ладонь к щеке,

малышка, что дурному верила,

спокойно дремлет в гамаке.

* * *

Пожалуй, вино и Шуберт

чаруют за полчаса,

когда в высоком бушует

гроза на низких басах.

Едва все мои веснушки

соленым ртом сочтены.

Усни, молодое чувство,

пригревшее со спины.

Пусть ночь тревоги рассеет,

как бурю в Петродворце,

созвездьем Кассиопеи

сверкнув на моем лице.

Речь

Пока еще день настоящий светел,

и теплится в сумерках жизнь земная,

мне кажется, легче забыть о смерти, —

о том, что умрешь, — чем тебя, родная.

Пока еще я, избегая встречных

вопросов, мурлычу твои, что гамму,

мне кажется, сквозь глухоту примечу

тебя в эмигрантском кафе Потсдама.

Пока еще всплеск в сетевом вещаньи, —

стихи на канале «для сумасбродов»,

мне кажется, вечность меня прощает

за то, что мой Бог не мужского рода.

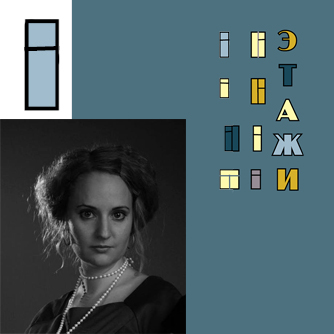

Марина Немарская. Поэт, преподаватель. Публикации: «Вечерний Петербург», «Литературная газета», «Дети Ра», «Зинзивер», «Нева», «Особняк» и др. Лауреат Международного конкурса Эмигрантская лира, Открытого Международного чемпионата Балтии по русской поэзии – 2016. Живет в Санкт-Петербурге.

Марина Немарская. Поэт, преподаватель. Публикации: «Вечерний Петербург», «Литературная газета», «Дети Ра», «Зинзивер», «Нева», «Особняк» и др. Лауреат Международного конкурса Эмигрантская лира, Открытого Международного чемпионата Балтии по русской поэзии – 2016. Живет в Санкт-Петербурге.

Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»

Смерть Блока

Роман Каплан — душа «Русского Самовара»

Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»

Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»

Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже

Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца

Покаяние Пастернака. Черновик

Камертон

Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»

Возвращение невозвращенца

Смена столиц

Земное и небесное

Катапульта

Стыд

Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»

Встреча с Кундерой

Парижские мальчики

Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи