Главный жанр

ПопулярноПервое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

То, что сохранила детская память

Деревню Малевичи в семи километрах от Жлобина (Гомельская область, Беларусь — ред.) — родину моих дедов и прадедов, немцы брали дважды. Это были первые недели войны. Здесь, в этой деревне у дедушки Мифодия, я с мамой и четырёхлетним братом Вовой спрятались от войны. Тут она нас и нашла. Папа уже воевал.

На нашем конце деревни немцы появились на мотоциклах неожиданно и весело. Помню их обнажённых, хохочущих во дворе у дедушкиного колодца, и как они потом гонялись по двору за поросёнком и курами. Им было очень весело. Не помню, где и как они его потом разделывали, только помню, что сало они бросили во дворе, и бабушка его подобрала. Так же неожиданно они и исчезли. Взрывы и выстрелы слышались где-то вдалеке.

И так же неожиданно с противоположного конца деревни появились наши солдаты. Их было много, очень много. Они торопливо окапывались вдоль деревни — ниже у болота. Там велись раньше торфоразработки. Наша, дедушкина, сторона улицы была выше, на горке, и всё, что там внизу происходило, с нашей стороны хорошо просматривалось. Появились орудия, танки, пулемёты. Солдаты рыли окопы. Было очень тревожно. Издали доносились звуки канонады. Они приближались всё ближе и ближе. Уже не помню, когда завязался бой: ночью или днём. Мы спрятались в блиндаже, который предусмотрительно вырыл дедушка в огороде под вишнями.

Немцы появились и заняли позиции наверху, у нас за спиной. Деревня оказалась между двух огней. Снаряды рвались с обеих сторон, то совсем рядом, то далеко. Страшно, когда с нарастающим свистом они летят, и кажется, что на тебя. И неописуемое чувство облегчения, когда снаряд взорвался. Пронесло. Потом следующий, следующий, и так бесконечно, с небольшими передышками, несколько дней, слившихся в один бесконечно долгий.

Дедушкин дом был последним на краю деревни. Помню, как он горел…

К лазу нашего блиндажа подполз солдат и предупредил дедушку: «Отец, мы сожжём ваш дом. Он нам мешает». Дедушка успел сползать в дом и принести какой-то еды. И потом, когда дом загорелся, мы смотрели в щёлку. Вначале заклубился дымом с огнём на соломенной крыше, а когда меня подтянули ещё раз посмотреть, пылала вся крыша и развевались белые занавески на разбитых окнах. Этого забыть невозможно. Бедный, родной мой дедушка!..

Бой то затихал, то возобновлялся. По ночам к нам часто подползали солдаты, разговаривали с дедушкой, а он ползал к ним за водой и приносил сухари. Ночью неожиданно подполз солдат и радостно закричал, что он подбил немецкий танк. Как потом оказалось, это был наш танк и в нём сгорели три танкиста. Это мы узнали уже потом.

Не могу забыть наших ночных атак. Тишина. Отдельные выстрелы. И вдруг громкое дружное «Ура!» И тут же с горки треск пулемётов. Невозможно описать, как постепенно «затухают» голоса. Меньше, меньше голосов, потом один. И тишина. Я и сейчас их слышу. Таких атак за ночь было несколько.

Уже потом, когда фронт ушёл далеко на восток, и дедушка вернулся на своё пепелище, он с бабушкой хоронил этих героев на этом поле и огороде, где они погибли. Я помню это, потом засеянное рожью, поле. На тех местах, где лежали разложившиеся трупы, всходы были гуще и зеленее. Этих ярко-зелёных купин было очень много.

Винтовки дедушка собирал и сбрасывал в большую, залитую водой, воронку от снаряда. Уже потом эти винтовки он сушил в полуразрушенном колхозном гумне и передавал в Жуковский лес партизанам.

Дедушка с бабушкой построили землянку и жили в ней ещё два года, пока не ушли в лес к партизанам. Я подолгу жила в этой землянке с ними. Там было тепло, только, особенно летом, донимали блохи. Спасала душистая полынь, которой устилали земляной пол. Я любила сидеть на полатях у маленького окошка у самой земли и заплетать, а потом расплетать много маленьких косичек. Хотела быть кучерявой. Я и теперь вижу в осколке зеркала эту смешную, кучеряво-лохматую девочку.

Но это тоже было потом. А пока мы, скукурюжившись, прижимались к стенкам блиндажа под этот страшный свист и взрывы снарядов. Свиста этого снаряда мы не услышали. Вдруг над нами разломались и повисли, прижав нас к стенкам, брёвна. Над нами — дыра и небо. Счастье, что снаряд разорвался, ударив в вишню над нашим блиндажом. Как раз посередине, раскинув ножки, спал мой четырёхлетний брат. Весь подол его рубашонки оказался иссечённым осколками. А на нём и на нас — ни одной царапины.

Когда мы пришли в себя, дедушка пополз к соседнему блиндажу, где пряталась большая семья наших соседей Грековых, чтобы попросить у них для нас убежища. На месте их блиндажа он увидел большую воронку. Каким-то чудом уцелела только одна тридцатилетняя тётя Оля с маленькой дочкой Эльзой. У девочки была изуродована половина лица. Потом, где-то через 35 лет, по этим шрамам и редкой фамилии и имени — Шрейдер Эльза, тёте Оле разыскали потерянную её дочь. Об этом тогда много говорили и писали, даже помогли в Москве сделать пластическую операцию на лице.

Но это уже тоже было потом. А пока мы в страхе сидели в разбитом блиндаже и не знали, куда бежать. Вниз к нашим — немцы откроют огонь. Вверх к немцам — ещё больше сомнений и вопросов. Всё это до сих пор свежо в памяти. Сомневались долго, и от безысходности, ночью повязали белые платки, выползли и начали продвигаться на горку к немцам. Раздались с их стороны выстрелы, и мы ползком вернулись обратно. Выдержали до рассвета, и опять в белых платках, (только я с мамой и братом), полусогнутыми начали пробираться вниз к нашим. Выстрелы раздались не сразу, но вдруг начали свистеть пули. Немцы стреляли по детям. Как страшно звенит-свистит пролетающая рядом пуля! Звук тонкий-тонкий, мгновенный, и не увернёшься. Пронесло. Мы бежали, не останавливаясь. И уже когда оказались за домами, и короткими перебежками пробегали от дома к дому, по нам, а может, уже и не только по нам, они стреляли. И так вдоль болота за домами, до самой железнодорожной насыпи. Наши солдаты только показывали и направляли нас взмахами рук, когда и куда бежать. Где-то уже у железной дороги нас остановили солдатики и дали нам сухарей и большие куски сахара-рафинада. О, какие же они вкусные — солдатские сухари!

Каким образом дедушка с бабушкой и девятнадцатилетней маминой сестрой Таней пробрались к железной дороге уже после нас, не знаю. Только знаю, что усилился бой, и они укрылись в кирпичном небольшом здании. В нём и теперь, как и до войны, — кассы пригородных поездов. Там десять дней они просидели без еды и воды, пока каким-то образом не оказались в нашем Жлобине. Да, долго мы не сдавали мой родной, дорогой, маленький приднепровский городок Жлобин.

Как мы потом оказались в своём доме в Жлобине — не помню. И не помню, как пытались скорее убежать подальше от фронта на восток. Далеко убежать не успели. Догнали они нас уже за Днепром в деревне Пиревичи. Бой был не долгим, и не таким страшным, как мы уже испытали. Кажется, не было орудий и танков. Помню только немцев с автоматами наперевес, когда они «подчищали» деревню. Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder. Когда автоматчик распахнул дверь погреба, где мы прятались, женщины закричали, выставляя вперёд детей: «киндер, киндер, киндер». Пожалел и не дал очередь или торопился?.. Потом мы оказались во дворе какого-то дома. Через улицу у забора полулежал, громко стонал и просил воды солдатик. Мы долго и мучительно на это глядели, а потом мамино сердце не выдержало, и она набрала в кружку воды и протянула моему четырёхлетнему брату. И он пошёл через дорогу, понёс воду этому стонущему солдату. Эта картина перед глазами у меня до сих пор. Босой, стриженый ребёнок идёт через дорогу с кружечкой воды. Мама надеялась, что в ребёнка они стрелять не будут. Стреляли бы, но видимо, не заметили.

Что было дальше и куда мы ушли с этого двора, не помню. Видимо, мама с нами убежала куда-то подальше, спасая нас. Не помню. А вот мой бедный брат Вова помнил и всю жизнь и часто вспоминал этого солдатика и эту кружечку с водой. Потому что страшно ему было.

Как поступила бы я — тридцатилетняя мама, в этой ситуации, — не знаю. Мне кажется, я бы не смогла так. Не знаю.

И это было только начало. Самое страшное было ещё впереди. И в Жуковском лесу у партизан, и потом в тифозной деревне Жеребцы под Бобруйским котлом, где меня схватили и вместе с другими детьми поместили в детский донорский лагерь «Красный берег», и в концентрационных лагерях в Германии, и в голодном послевоенном 47-м году, когда мы снова превратились в скелетов, но всякий раз была и теплилась надежда, что когда-то же это кончится и наступит время, когда будут ещё светлые и счастливые дни. Лучше об этом не вспоминать.

Самый счастливый день в моей жизни — 1 мая 1941 года. И описать это состояние невозможно. Не придумали ещё таких слов, которыми можно было бы описать чувства. Чувство страха, чувство счастья. Это просто чувство. И хорошо, когда всё ещё впереди и когда в любой ситуации ты ещё надеешься и ждёшь, что всё хорошее случится и сбудется. Ожидание счастья. Кажется, Паустовский или кто-то ещё пытались описать это состояние. А мне уже 84, и я ничего лучшего, что есть, не жду, а только благодарю.

В моём нынешнем понимании и ощущении счастья: счастье — это когда тебя есть кому пожалеть…

***

3 мая — мой второй день рождения. В этот день, 1945 года, меня освободили из концлагеря американские солдаты. Мне было двенадцать лет. Помню эту радость, и как мы, дети, договорились, что этот день всегда будем помнить и отмечать, где бы мы ни были, как наш день рождения. Мне всегда хотелось, чтобы с днём рождения меня поздравляли именно в этот день. Но не поздравляли. Это только мой день, и я его помню и отмечаю в памяти каждый год. Вот и снова вспомнила. Последний лагерь в маленьком городке Мульдештейн. Помню тоннель в какие-то шахты. Опустевшие бараки и нашу группу оборванных, полубосых детей. Последнюю неделю нас уже не охраняли и не кормили. Мы бродили, выискивали какую-нибудь еду, собирали ещё маленькие листочки щавеля у речки Мульде. Иногда нам давали кусочки хлеба. Откуда-то доносились звуки взрывов и до нас дошли слухи, что фронт приближается, и мы ждали, что нас скоро освободят. Потом вдруг всё замерло — затихло, и утром мы увидели на высокой трубе за речкой белый флаг. Кто-то сказал, что это немцы сдались. Трудно было в это поверить. В этой настороженной тишине мы прождали день и на следующее утро решили сами идти в ту сторону, откуда раньше доносились звуки взрывов. Было страшно, и идти решились не все. Я пошла с группой нетерпеливых и отчаявшихся «смельчаков». Городок замер в ожидании, на улицах никого, опущены жалюзи на окнах. Вначале мы бежали. За городом — тоже тишина и с обеих сторон дороги пустые и голые ещё поля. Мы шли и вглядывались вдаль в надежде увидеть наших солдат, но впереди — никого. Измученные мы сели у обочины дороги и с отчаяния все горько расплакались. Выплакавшись, осмотрелись и увидели бурты с картошкой. Боязливо подбежали, разгребли, набрали, сколько смогли, и решили вернуться в лагерь. Хотелось быстрее сварить и поесть. Вот тут-то, когда вернулись, мы увидели солдат, одетых в какую-то незнакомую форму. Они раскатывали провода с больших катушек. Это были американские связисты. Потом они привезли нам много хлеба, а мы в своих банках сварили на костре картошку. Пили эту водичку и экономно ели хлеб с картошкой. Мы не верили ещё, что завтра тоже будет еда. Вот это чувство страха голода нас и спасло — мы не объелись. На следующий день за нами приехали и увезли русские солдаты.

Помню, что русские солдаты нас долго везли на громадных телегах-платформах, запряженных куцехвостыми громадными лошадьми.

В памяти всплывают отдельные эпизоды. Проезжали небольшие городки и населённые пункты. Безлюдная тишина. Население затаилось в ожидании... Окна — за опущенными жалюзи. Незабываемое ощущение.

Нашу телегу из двадцати человек на ночёвку заселили в один из коттеджей. Мы все разместились в одной большой пустой комнате. Мы были оборванные, грязные, босые. Помню, как по красивой лестнице со второго этажа спустились две пожилые аккуратненькие худенькие немки. Они принесли нам много поношенной обуви и ослепительные в рюшках и кружавчиках подушки и одеяла. А нам, ранее так обозлённым и ненавидящим немцев и всё немецкое, детям, вдруг стало жалко этих немок и стыдно — нам грязным — взять и использовать эту белоснежную чистоту. Мы с благодарностью и как смогли отказались это принять, улеглись рядышком все на полу, подложив под голову наши котомки. Вот такие мы — всё и всем прощающие русские дети.

Следующая остановка и ночёвка была уже в другом коттедже. Помню, как солдаты привели нас на кухню, широким жестом, как у себя дома, распахнули буфеты и достали большую, килограмма на три, миску то ли масла, то ли маргарина. И дали мне нож, чтобы всем разделила. Помню, как надо мной нависла толпа голодных детей, протягивали свои грязные, исхудалые ручонки, а я все резала и резала на сектора это масло, а они тут же его слизывали и снова тянули руки. И тут я вдруг увидела, что масло заканчивается, и мне ничего не достанется. Я резанула кусочек побольше, бросила нож, нырнула под стол и тут же его съела. Остатки, уже над моей головой, мгновенно догребли и съели. А я вот до сих пор вижу этот вдвое больший кусочек и мучаюсь совестью. И чем старше становлюсь, тем сильнее стыжусь этого поступка. Это масло, наверное, только я и помню до сих пор.

А мы всё ехали и ехали. До Франкфурта нас везли долго.

Вспоминаю, как на этой телеге я переболела фолликулярной ангиной. Страшно болело горло. Там был нарыв. Я не могла разговаривать и часто теряла сознание, проваливалась куда-то. Видимо была очень высокая температура. Запомнилось, как однажды вечером солдаты поднесли к нашей телеге ведро с парным молоком. Нас было человек двадцать на этой телеге. Все пили это молоко, а у меня не было даже сил протянуть руку за этой кружкой. А мне его так хотелось! Вдруг кто-то вспомнил на последней кружке, что Галя не пила ещё. А в противоположном углу телеги очень стонала девочка от зубной боли. И я отказалась от этой кружки и сказала, чтобы отдали плачущей от боли Зине. На следующий день прорвал нарыв в горле, мне стало легко, и я выздоровела. Может это не выпитая кружка парного молока спасла мне жизнь. Не знаю, но эта кружка мне вспоминается часто и до сих пор.

Потом был Франкфурт. Четырехэтажный дом, заполненный собранными выжившими детьми. Нас только в конце августа санитарным поездом, с качающимися вместо полок брезентовыми люльками, отправили на Родину. Раньше было не до нас. Поезда-эшелоны с оборудованием отправлялись в разрушенную и разграбленную страну. А мы с нетерпением ждали возвращения домой, с надеждой, что встретим кого-нибудь ещё живыми из родных.

А пока нас строем и с песнями водили на солдатскую кухню и хорошо и жирно кормили. До сих пор помню запах этой вкуснейшей в мире солдатской еды.

Был цветущий май, солнечный день, чудесное настроение, и вдруг — весёлый хохот сидящих на обочине дороги девушек в солдатской форме. Не знаю, над чем они смеялись, а я подумала, что это они смеются надо мной, над моими большими и босыми ногами. Ладони и стопы ног у меня действительно были не пропорционально громадными при худеньких, обтянутых кожей костях! Все мы так выглядели. Они были счастливы и конечно же хохотали над чем-то своим, как я уже сейчас понимаю. А тогда переживала очень.

У нас был свободный досуг. Мы лазили по пустым домам, удивительного порядка чердакам, искали для себя одежду и обувь. У солдат для нас видимо ничего не было.

Мы много пели песен, впервые увидели кино, выступали перед солдатами с какой-то самодеятельностью. И только недавно я вспомнила и задумалась над одним выступлением. Завершали мы наш концерт примитивными гимнастическими упражнениями. А в конце — меня, как самую маленькую и лёгкую, на скрещенных руках поднимали, и я, приложив руку «под козырёк» рапортовала: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливо детство!» Не знаю, задумывались ли над этими словами сидящие, глядя на нас, солдаты, но они нам бурно аплодировали, и мы действительно были счастливы.

Записано в 2016 году

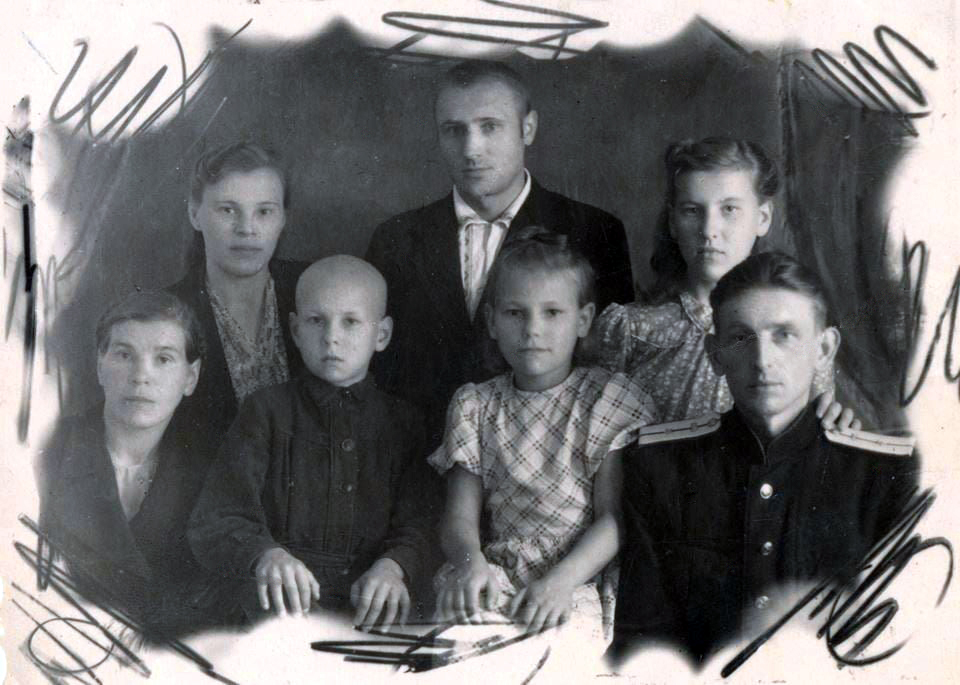

Галина Прокофьевна Лившиц (Михеева) родилась 8 сентября 1932 года в городе Жлобин (Беларусь). После войны окончила Химико-технологический техникум. Работала в минских институтах Белпромпроект и Институт строительства и архитектуры. Живёт в Минске.

Галина Прокофьевна Лившиц (Михеева) родилась 8 сентября 1932 года в городе Жлобин (Беларусь). После войны окончила Химико-технологический техникум. Работала в минских институтах Белпромпроект и Институт строительства и архитектуры. Живёт в Минске.

Про маму

Вчера позвонили из маминой поликлиники — спрашивали, как это может быть, что моя мама — и малолетний узник концлагеря, и ветеран войны. Рассказываю.

Маме было почти девять лет, когда началась война. Она говорит, что самый счастливый день в жизни у неё был 1 мая 1941 года. После уже никогда не было такого счастья. Дедушка (мамин папа) на первомайскую демонстрацию надел свою красивую новенькую форму железнодорожника, начистил до блеска сапоги, на маме было нарядное платье, белые брезентовые тапочки, начищенные зубным порошком, и была она красавица, и день был чудесный, весенний. А в городе Жлобине — праздник, парад конной милиции в белой форме, мороженое, воздушные шарики, весна, родители молодые и красивые. Счастье. Моим дедушке и бабушке было тридцать лет, маме — почти девять, и три года — брату Володе.

Дедушку мобилизовали в первый же день войны — железнодорожник. До лета 44-года он не знал, что с семьёй, оставшейся в Жлобине, на оккупированной территории.

Бабушкина сестра Татьяна перед войной училась в Пединституте. Пошла работать в немецкий госпиталь. И была партизанской связной, передавала партизанам медикаменты. А выносила эти медикаменты из госпиталя моя мама — девятилетняя девочка. Ей надевали рейтузики — были такие раньше, с резиночками на штанишках. Медикаменты складывали в эти рейтузики, и мама шла в них домой — шарик на тонких ножках. Таня всегда шла следом, чуть в стороне. Однажды маму остановил немецкий патруль, и Таня решила, что всё, конец — на маме было много лекарств. Но немцы только поулыбались красивой девочке и угостили её шоколадкой. Потом уже, в наше время, мама спрашивала бабушку — как она могла отправлять её в тот госпиталь, не боялась ли. А бабушка сказала, что тогда другие страхи были, и время было другое. Но всю жизнь потом бабушка жалела мою маму больше других. Словно прощения просила за всё. Хотя не за что было. Время такое, судьба такая.

Осенью 43-го оставаться в Жлобине стало страшно — почувствовали, что-то пошло не так. И в октябре 43-го бабушка с сестрой Таней и детьми стала собираться в лес, к партизанам. В последний день перед уходом заметили в сарае четырёх прячущихся немецких солдат. Решили, что всё — вот за ними и пришли. Солдаты оказались власовцами, бывшими военнопленными — сибиряками. И попросились они у моей бабушки и тёти Тани, чтобы те отвели их в лес, к партизанам. И те — отвели, поверили. Время такое было — решения принимались быстро. Так они все вместе и пошли в партизаны в огромный Жуковский лес — бабушка с двумя детьми, её сестра Таня и четыре сибиряка-власовца. Эти сибиряки потом воевали в партизанах, вроде бы — хорошо. Больше про них ничего неизвестно.

В ноябре 43-го партизаны ушли на соединение с какой-то бригадой, и в партизанскую деревню вошли немцы. Согнали всех жителей в большой амбар и держали там до середины зимы. А потом погнали всех в большую деревню, где держали других таких же. В одной хате по сорок человек. Голод, болезни… Там моя мама и заболела тифом, который потом её спас от выкачивания крови в концлагере. Там же тётя Таня удочерила потерявшуюся девочку — Машу. Она до сих пор наша, в нашей семье — тётя Маня. И оттуда же весной 44-го маму вместе с другими детьми повезли в детский лагерь смерти «Красный берег», где у детей выкачивали всю кровь. А оттуда — в Германию, мимо Освенцима (мама говорила, что почти день ехали мимо бараков, так запомнилось) в немецкий лагерь Дессау.

Мама рассказывала, когда детей сажали в грузовик, женщины кричали. Сильно, страшно. И было несколько секунд тишины, когда стало ясно, что сейчас детей повезут, и это — всё... И эта тишина была в миллион раз страшнее крика. А потом грузовик тронулся, и женщины опять закричали, побежали вдогонку и, конечно, отстали. И дети в грузовике остались одни — с немецкими охранниками. Грузовик был тентованный, но пыли было много, и мама начала кашлять и икать до слёз. Немецкий солдат дал ей свой платок, чтобы вытерла слёзы. Добрый солдат вёз детей на смерть. А платок был большой, с каким-то парфюмом. Мама говорит, что ей в этом запахе слышался запах бабушкиных (её мамы) духов. Ландыш, что ли... И вот этот платок она берегла во всех концлагерях — сначала в белорусском донорском лагере смерти «Красный берег», потом в немецком Дессау. Прятала на себе платок, а когда все засыпали, доставала его, дышала на него в ладошке, и появлялся опять запах ландышей, словно мама рядом. Вот такой платок.

Маме повезло — она переболела тифом, и её кровь оказалась негодной для донорства. Выжила. А кровь выкачивали всю. Полностью. У детей.

Вот так моя мама, которой было всего двенадцать лет, когда закончилась война, успела стать и малолетним узником концлагеря, и ветераном войны.

В девять лет выносить на себе из немецкого госпиталя медикаменты для партизан, рискуя жизнью… Если бы поймали, расстреляли бы или повесили, как других, многих. Стала бы «пионером-героем». Если кто-то знает, как её назвать, кроме «ветеран войны», как и всех выживших партизан и подпольщиков — пусть скажет мне.

Я не спешу снисходительно улыбаться, видя «молодых» белорусских ветеранов, которым чуть меньше, или чуть больше, чем девяносто лет. Дети, которым было около десяти лет в 1941 году.

У каждого была своя война, свой фронт, свой подвиг. Или своё падение.

Анна Галанина, дочь Галины Лившиц, родилась в Минске. Окончила энергетический факультет Белорусского политехнического института. Автор книг стихов «Вдоль занавески» (серия «Библиотечка поэзии» СП Москвы, 2014) и «Штрих по пунктиру» («Стеклограф», 2022). С 2013 года живёт в Москве.

Анна Галанина, дочь Галины Лившиц, родилась в Минске. Окончила энергетический факультет Белорусского политехнического института. Автор книг стихов «Вдоль занавески» (серия «Библиотечка поэзии» СП Москвы, 2014) и «Штрих по пунктиру» («Стеклограф», 2022). С 2013 года живёт в Москве.

Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»

Смерть Блока

Роман Каплан — душа «Русского Самовара»

Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»

Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»

Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже

Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца

Покаяние Пастернака. Черновик

Камертон

Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»

Возвращение невозвращенца

Смена столиц

Земное и небесное

Катапульта

Стыд

Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»

Встреча с Кундерой

Парижские мальчики

Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи