Exegi Monumentum

ПопулярноПамяти Фамагусты

Фрагменты из автобиографической повести «Гости английского короля»[1]

Эссе Павла Матвеева к 150-летию со дня рождения Александра Яблоновского "Генерал-фельетон"

Посвящается жене моей М. И. Яблоновской

Это был настоящий ад.

Тёмные как колодцы, глубокие трюмы; огромные, величиной с кошку, пароходные крысы, невероятно наглые и смелые, и «сыпучие», сплошные, вездесущие вши...

В этих вонючих ямах мы плыли 23 дня.

Три тысячи русских тел копошились здесь днём и ночью, как раки в ведре.

Мы не мылись, не меняли белья, умывались морской водой, которая не растворяет мыла, и спали не раздеваясь, на сыром полу, тело к телу.

Куда мы плыли?

Никто этого не знал.

Англичане, которые нас эвакуировали из Новороссийска, почему-то упорно скрывали, куда, в какую страну нас везут.

Сначала мы думали, что едем в Сербию, потом мы думали, что едем на Мальту, на Лемнос, на Кипр...

Но, по правде сказать, вопрос «куда» интересовал нас в первое время очень мало. Для всех было важно только одно — что мы вырвались из отечества и ушли «из-под ножа».

Мы знали, конечно, что смерть и здесь подкарауливает нас на каждом шагу. Но это была своя смерть.

Может быть, тиф, может быть, холера, может быть, воспаление лёгких. Но одно было вне всякого сомнения: нигде в чужой стране нас не убьют. Это уж наверное. Не утопят, не расстреляют и не забьют насмерть ни кулаками, ни тяжёлыми красноармейскими сапогами с подковою.

И в этом сознании было утешение, и даже большое утешение, потому что тиф лучше расстрела и холера предпочтительней, чем самосуд.

* * *

Моя мечта — пробраться в Сербию: туда поехали мои дети и там меня ждёт кое-какая работа.

Но это именно — мечта. В Константинополе мы не могли высадиться, потому что все наши вещи так загрузили в трюме, что не было никакой возможности разыскать их.

Если хотите, ищите сами! — любезно позволили нам англичане.

Но это легко сказать: в трюме навалено, по крайней мере, пятнадцать тысяч сундуков, корзин и тюков — извольте найти в такой каше!

Два дня мы с женой, можно сказать, до кровавого пота работали в трюме и — никаких результатов. Нашего сундука нет! А между тем там не только все вещи, но и все документы и все деньги. Как же быть?

Решили ехать дальше. Будь, что будет. Куда же нынче приткнуться русскому человеку без паспорта и без денег?

Едем до первой большой остановки. А там объясним англичанам, что это не по нашей, а по их вине вышло и нас, конечно, отправят в Сербию.

Мы так верили в англичан, что ни минуты не сомневались в полной реальности нашего предположения.

Скажем, — рассуждали мы, — что мы не имеем никакого права, просто не хотим пользоваться английским пайком, что в Сербии наши дети и что, наконец, если англичане так безобразно погрузили наши вещи, то с какой же стати мы должны расплачиваться за это собственными боками?

В самом худшем случае, однако, мы можем уехать и на свой счёт: если продать часы жены и реализовать все «фамильные бриллианты», то на билеты в третьем классе у нас, пожалуй, хватит.

На этом мы и успокоились.

Плыви, мой чёлн, по воле волн!.. А там видно будет... Неизвестность нашего маршрута даже забавляла: едем и сами не знаем куда.

* * *

В России ещё везде лежит снег. Даже на юге ещё не бегут ручьи, и, вероятно, стоит во льдах старый Днепр. А мы плывём по синим шелкам Эгейского моря и греемся на ласковом тёплом солнышке.

Совсем тепло. Все сняли шубы и пальто и высыпали на палубы. Мимо нас пробегают закутанные в лёгком тумане, молчаливые, словно умершие, острова старой Эллады. Носятся над морем серые чайки, полощутся в изумрудной бухточке белые паруса, и стрелой мчатся вдогонку за пароходом весёлые, милые дельфины.

Хорошо здесь, в этой стране богов! Так хорошо, что даже на правду не похоже. Тут где-то, из этого синего моря и из этой нежной морской пены, вышла на Божий свет Венера-Киприда. Где-то у красных крутых утёсов Кипра. Вышла и околдовала весь мир божественной красотой и научила любить и богов, и людей...

А острова всё бегут... Один за другим... Рыжие, красные, синие скалы... Море смеётся, и кричат чайки, усаживаясь на мокром утёсе.

Да, это страна богов. Когда-то здесь гремел своими перунами Зевс и прятались в тени виноградников шаловливые стройные нимфы и козлоногие сатиры...

Но причём, однако, здесь мы, русские? И как это случилось, что три тысячи немытых и вшивых русских тел попали в эту страну Зевса и Венеры-Киприды?

Боже мой! Как это странно и как неправдоподобно!

Почему Кипр, Родос и Хиос, а не Саратов, не Москва, не Золотоноша?..

* * *

Я всё присматриваюсь к своим пароходным соседям и за «советской» внешностью, за всеми этими продранными сапогами и грязными рубахами стараюсь определить — что за люди?

Преобладает трудовой элемент: учителя, врачи, художники, писатели, журналисты, инженеры. Есть даже мужики. Но есть и представители высшего класса: генерал-адъютанты, сенаторы, помещики, князья, бароны, даже одна маркиза как-то затесалась в наш вшивый ковчег.

Аристократия держится несколько особняком, как будто отдельной группой, но просто и без малейшего чванства.

* * *

Сижу на палубе и слушаю, как старый хохол-пчеловод, убежавший откуда-то из-под Пирятина, рассказывает соседям свою эпопею. Это коренастый, бородатый пасечник, могучий, как дуб, с широкой, как паром, спиной и с узловатыми трудовыми руками, похожими на клешни рака.

— От, чи поверите, чи нет, а мене пришлось утекать из своей хаты в одних подштанниках. Не було время даже штаны надеть, накажи меня Бог... Чи то красноармийцы, чи другая какая сволочь, а только пришли ночью резать. Человек пятьдесят, да все с ружьями, да все с дубьём, матери их чорт… Вставай, кричат, буржуй товстопузый, сейчас тебе кишки выпустим! А вы сами, господа, видите, какой я буржуй. Я и работника сроду не держал — на меня бжолы работали. Ну, правда, за пятьдесят лет трудов я и хату хорошую поставил, и копейка у меня водилась. Дом был, как говорится, полная чаша — «и ставόк, и млынόк, и вишнёвенький садок». Так вот же всё сволочи теперь досталось... Пришли средь ночи кишки выпускать. Завидно стало. А тебе, собачий сын, кто же мешал пчёл водить? Ты чего по кабакам одежду пропивал? Ты чего пчелой не занимался? Конечно, заграбить чужое и выпустить хозяину кишки — дело лёгкое... Да только брешешь, собачий сын, не выпустишь! Как стали это они двери выбивать прикладами, да как стали в хату стрелять, я окошко головой высадил — да ходу! Задами, огородами на леваду выскочил — да к речке, да в челнок — и давай Бог ноги!.. И вот теперь, господа, вы сами бачите: с родной своей пасеки Михайло Ковальчук заплыл аж у грэческое море... Була хата, были кони, были бжолы, а теперь остался без последствий... Кругом грэческое море и чорт, и батька его знают, куды воно, и шо воно, и як...

Я слушал хохла, смеялся и всё думал свои невесёлые думы:

Кому это нужно было и где, в какой стране могло ещё случиться, чтобы трудового человека и коренного крестьянина выбросили вон из отечества? За что и по какому праву и во имя каких целей? За пчеловодство?

Почему, в самом деле, Михайло Ковальчук очутился в «грэческом» море? Почему он не у себя в Пирятине, не на своём пчельнике и почему всё его хозяйство, которое он, как муравей, полвека складывал своими руками, полетело к чорту на рога?

Господи! Как много глупости — тупой, безнадёжной, узколобой глупости — в нашей пропащей, выродившейся революции!

* * *

За время своего странствия по морям я выслушал, по крайней мере, тысячу рассказов о том, как одни русские люди били, унижали, разоряли, преследовали и гнали других русских людей. И везде вопрос — «За что?» — оставался, в сущности, без всякого ответа. Гнал и преследовал не народ и даже не класс, а господствующая партия, которая украла у слепого народа власть и истребляла всех «не наших».

Чтобы не было свидетелей преступления!

* * *

Мой сосед по трюму, талантливый и популярный профессор Х. университета, рассказывал мне, почему он бросил кафедру, бросил дело всей своей жизни и полез в вонючий пароходный трюм.

Он всё терпел: пайки, издевательства безграмотных комиссаров. Но когда ночью к нему на квартиру пришли с обыском его же студенты-коммунисты и его слушательницы-курсистки, профессор не выдержал.

— Понимаете, ночью, двадцать студентов с винтовками и впереди всех худенькая тщедушная курсистка в кожаной куртке и сбоку висит огромная драгунская сабля. «Гражданин профессор, предъявите ваши рукописи и ваши документы!» Это она, эта курица с ятаганом, руководила и обыском и допросом! Не знаю, какую она роль играла в революционном городе, но студенты-сыщики называли её «товарищ комендант».

Чувство горечи, стыда и недоумения сквозило в каждом слове профессора. Студенты-сыщики и полицейские-курсистки, видимо, никак не укладывались в его голове.

— Кого же мы воспитали и какая же научная деятельность возможна в этой среде? Днём я читаю лекции и экзаменую, а ночью «товарищ комендант» в кожаной куртке и при сабле меня экзаменует! «Гражданин профессор! Какие газеты вы читаете?» Роется в моих рукописях и проверяет мои научные взгляды!..

* * *

Да, господствующая партия вела себя в России, как негр, укравший бочонок рому. В этом бочонке была власть, и негр решил выпить всё сразу и непременно до дна. Пьяный, как ночь, он тешился властью и куражился над безответной интеллигенцией, сколько хотел. Целыми пароходами он грузил её, как навоз, и вывозил за границу на свалочные места.

«Планетарный» опыт можно было делать только в темноте и потому прежде всего нужно было разбить все фонари. Чтобы не было свидетелей и чтобы кругом везде были только «наши». «Наши» в печати, «наши» в науке, «наши» в войсках, «наши» повсюду...

* * *

Из трёх тысяч пассажиров, которыми был набит наш пароход, едва ли было пять-шесть человек активных контрреволюционеров.

Пчеловоды, инженеры, писатели, врачи, профессора, генералы, акцизные, учителя, нотариусы, сельские хозяева, адвокаты, журналисты, художники, коннозаводчики, священники...

Во всякой другой стране и при всяком другом правительстве (а в том числе и правительстве революционном) все эти люди, конечно, сидели бы на своих местах и делали бы своё полезное для государства дело. Но российская федеративная республика вышвырнула их вон и из трёх тысяч дельных и образованных людей приготовила три тысячи европейских нищих.

Сейчас у этих людей нет ни родины, ни крова, ни куска хлеба. Их подобрали англичане и втихомолку называют «пожирателями пайков»...

Тарелка бараньего супа (очень вонючего), копчёное австралийское сало, прекрасный сыр-честер, прекрасный белый хлеб. Но, Боже, до чего это было невыносимо — стоять в очереди и из чужих рук получать эту милостыню!..

Я четыре дня крепился и питался своим хлебом, захваченным ещё в Новороссийске, лишь бы не подходить к этой британской милостыньке и не пить из этой горькой чаши.

* * *

На нашем пароходе уже начался сыпной тиф.

Сегодня сволокли в лазарет девятого больного.

Все говорят, что вшей занесли на пароход кадеты Новочеркасского кадетского корпуса.

И кажется, это правда, потому что бедных мальчиков привезли без белья: у каждого была только та рубаха, что на нём.

Маленькие, десятилетние кадетики снимали эти рубашки и, надев пальто на голое тело, мыли их в морской воде и без мыла. Но много ли толку в такой стирке? Через неделю дети совсем обовшивели, а ещё через неделю весь пароход кишел вшами.

* * *

Как всё условно на нашем белом свете...

Мне стыдно бывает, когда на остановках к нам на пароход являются английские офицеры и врачи. Какие они чистенькие, новенькие, щеголеватые. И как заметно они сторонятся нас, русских. Без крайней нужды ни один не подойдёт близко. А если и подойдет, то всё старается, чтобы не задеть локтем или, Боже сохрани, не столкнуться. Мне кажется, что после визитов к русским эти чистенькие, гладко выбритые люди меняют бельё и принимают ванны.

Но поставьте их на наше место — и будет тоже самое. Возьмите самого богатого, самого знатного и гордого лорда и бросьте его в трюм на две недели. Отнимите у него тонкое бельё, отнимите мыло и ванну и положите спать на сыром вонючем полу рядом с кадетом Новочеркасского корпуса. Конечно, через неделю это будет не лорд, а тип из ночлежки, напоминающий дачного вора: оборванный, грязный, небритый с траурными ногтями и с запахом потного немытого тела.

* * *

В уборной, на баке, я видел бывшего русского миллионера, известного на всю Россию коннозаводчика. Молодой, изящный, светский лев, снявши сорочку, выискивал в ней насекомых. Голое белое тело, породистое тонкое лицо и заношенная, уже пожелтевшая рубаха в руках.

— Ну что, поймали? С полем вас поздравить?

— Увы! Есть... Уж эти мне кадеты…

Этот чудак смертельно, как огня, боялся тифа и каждый свой «улов» записывал в памятную книжку: «20-го марта поймано две в сорочке...».

Запишет, а потом две недели ходит, как в воду опущенный, и всё ждёт температуры...

А когда-то в Москве, на дерби, это был законодатель мод и оракул в среде лошадиных охотников. Лучшие лошади в России вышли из его конюшни и сколько труда, сколько фанатической любви и замечательного знания он вложил в своё дело!

И вот теперь вместе с пчеловодом Михайлой Ковальчуком он очутился в «грэческом» море и, забившись в угол пароходного сортира, ловит вшей. В Англии такого человека сделали бы пэром и во всех газетах печатали бы его портреты, как создателя лучшей породы лошадей в стране. А у нас «российская федеративная» не только наплевала на его огромные познания, но, вдобавок ко всему, ещё расстреляла его лучшего рысака как «лошадиного буржуя»…

Да, и это было. И рысака расстреляли. Люди в кожаных куртках ворвались на завод и громили рысака революционными речами:

— Товарищи крестьяне! Посмотрите, как этот четвероногий буржуй сладко ел и как его холили! Его конюшня лучше, чем ваши избы, в его стойле чище, чем в вашей школе! Товарищи крестьяне! Я предлагаю этого потомственного лошадиного дворянина рас-стре-лять!..

О, несокрушимая, о, всемогущая человеческая тупость! Какая всеобъемлющая роль отведена тебе в истории и какие огненные страницы написаны тобой во всех революциях!..

* * *

На девятнадцатый день путешествия выяснилось, что нас везут на остров Кипр и что пароход бросит якорь в маленькой гавани Фамагусте.

Что это за остров и что за Фамагуста?

Наши познания в географии были так слабы, что никто не мог путём рассказать ничего существенного.

Знали, что Кипр, после Русско-турецкой войны, перешёл от турок к англичанам (русские и турки воевали, а англичане контрибуцию взяли). Знали, что остров огромный и малообитаемый. Но больше ничего не могли вспомнить.

Мало что мог рассказать и капитан парохода, который всю жизнь тут плавал, но никогда не бывал ни на Кипре, ни в Фамагусте.

И, однако же, это полное незнание земли и людей, среди которых придётся жить, мало смущало будущих поселенцев.

Ну, Кипр так Кипр, Фамагуста так Фамагуста. Важно только, чтобы куда-нибудь пристать, чтобы вымыться, переменить бельё и отделаться от вшей.

Неравнодушен к Кипру оказался только пирятинский пчеловод Михайло Ковальчук. По крайней мере, когда мы уже огибали этот огромный остров, он всё всматривался в крутые красные скалы и с глубочайшим разочарованием говорил:

— Навряд, чтобы тут пчела водилась... Кругом камень и хоть бы тебе садочек или лесочек... Ну, не-ет, тут пчела не прокормится, и думать нечего!.. А вот у нас в Пирятине...

* * *

Я думаю, что весь маленький городок высыпал на набережную, когда мы бросили якорь в Фамагусте. Тёмные и жёлтые, как дыня, арабские и греческие лица. Панамы и фески. Полуголые разносчики. Гортанный говор и пожирающее любопытство в круглых чёрных глазах.

— Урус? Карашо!

Весь Восток знает русское слово «хорошо»: турки, греки, арабы, феллахи, негры и, кажется, всем оно пришлось по душе. Стоит восточному человеку увидеть русское лицо или услышать русскую речь — и сейчас же толстые восточные губы расплываются в улыбку и слышится гортанное «карашо».

Издали Фамагуста нам понравилась. Апельсинные рощи, виноград, одуряющий запах цветущих магнолий. И, кажется, всё дёшево. Великолепные апельсины-гиганты (лучшие во всем мире) продаются по копейке штука.

Где же, однако, мы тут жить будем?

* * *

Два генерала, оба давно отставные, сгорбленные, старенькие (обоим вместе 160 лет) приложили козырьком руку к глазам и пристально смотрят с парохода на незнакомый город.

— Думали ли вы, ваше превосходительство, что наши с вами кости будут лежать в какой-то Фамагусте? Не в Волоколамске, не в Щиграх, а в Фамагусте!.. Право, как будто сон какой видишь!..

— А я так просто в это не верю. Ничего этого нет и не было и, хоть глаза мои видят, а я не верю и никогда не поверю! Всё это, ваше превосходительство, только наваждение и кошмар: и Фамагуста — кошмар, и Кипр — кошмар и нас с вами просто бесы морочат. Какая, к шуту, Фамагуста, когда у меня на кладбище Ново-Девичьего монастыря давно место куплено? И жена моя там лежит, дожидается, и два сына покойных, на войне убитых, и отец с матерью... Какая же может быть Фамагуста и как вообще я могу в неё поверить?! Я, ваше превосходительство, отрицаю-с, я совершенно отрицаю Фамагусту!

Генералы замолчали и, не отнимая руки от слабых, слезящихся глаз, всё смотрят на синее море, блестящее на солнце... Я вглядываюсь в эти жёлтые, пергаментные лица, в эти острые, словно колючие, лопатки, торчащие на сухой согнутой спине, и мне становится и жалко, и грустно...

— Пальмы у них тут, ваше превосходительство, магнолии. А по-моему, что может быть лучше нашей русской кудрявой берёзы?

Или наши леса под Киевом, — думаю я. — Как свечи жёлтого яркого воску стоят сосны... смолой пахнет... и в тени папоротник... высокий-высокий...

Генералы помолчали, пожевали беззубыми ртами, и казалось, что ещё больше согнулись их костлявые, старые спины.

— Не понимаю я Троцкого, ваше превосходительство, хоть убей — не понимаю! Чего, спрашивается, он так испугался нас с вами, что в Фамагусту запроторил? Подумаешь, какие богатыри! Что мы — у него престол отнимем, что ли?.. Ну, отняли нашу пенсию, ну, выгнали из дома и всё забрали... Но помереть-то в родной земле я могу? Почему же я должен лежать на Кипре в Фамагусте, а не в Ново-Девичьем монастыре? Ведь это уже какое-то самодурство, ей-богу!.. Вдруг — Фамагуста! Почему? Для чего? С какой стати? Хорош я буду в гробу, когда буду лежать в Фамагусте!..

* * *

Затрещала пароходная лебёдка и могучим хоботом стала вытаскивать из тёмных трюмов наши сундуки, корзины, тюки.

— Майна!.. Вира!..

В какой-нибудь час на пристани уже лежало тысячи полторы старых, жалких «беженских» чемоданов, перетянутых верёвками и обшитых то рогожей, то драным мешком.

Итак, завтра новая жизнь начнётся. Вот на этом гористом острове, среди чужих людей с таким странным гортанным языком...

Чем же, однако, мы тут будем заниматься и, в частности, что буду делать я? Неужели писать в английских или греческих газетах, и на чужом языке рассказывать чужим людям, как мы промотали свою бедную родину?..

Нет, лучше бы заняться «честным» трудом. Хорошо служить у грека-плантатора в апельсинной роще и паковать душистые апельсины в высокие бамбуковые корзины. А ещё бы лучше сделаться рыбаком... Кстати, я же знаю и люблю это дело. По-настоящему знаю. Вот только как раздобыться лодкой, снастями? Ну, да авось англичане помогут: недаром же все мы считаемся «гостями английского короля»…

* * *

Вечером на нашем пароходе пели. Не знаю, как это случилось, но за время путешествия по морям у нас образовался великолепный огромный хор, человек в двести.

Из-за острова на стрежень,

На простор речной волны,

Выплывают расписные

Острогрудые челны...

Странно было слышать эту русскую песню на берегах Фамагусты. Так странно, что и песня, и пароход, и все три тысячи русских лиц казались чем-то призрачным, не настоящим и даже потусторонним. Тёмные горы, пальмы, запахи цветущих садов, сонные волны моря и этот русский хор — стройный, могучий, удивительный!

Положительно, я готов был, как старенький генерал, махнуть рукой и сказать:

— А я не верю! Ни в Фамагусту, ни в Кипр, ни в пальмы! Ни во что не верю и совершенно отрицаю!..

* * *

Утром на пароход поднялись английские доктора и офицеры, посланные генерал-губернатором острова.

— У вас есть больные тифом?

— Есть.

— Сколько?

— Человек двадцать.

— Двадцать? Но это ужасно! С тех пор, как стоит остров Кипр, на нём никогда не было ни одного тифозного! А ещё какие эпидемии свирепствуют на пароходе?

Они так и выразились — «свирепствуют».

— Ещё есть корь среди детей.

— Сколько больных?

— Человек пятнадцать.

— Нет, это невозможно! Это совершенно невозможно! На Кипре не бывает эпидемий.

Англичане ушли в каюту капитана вместе с русскими врачами. О чём они говорили, мы не знали. Но через десять минут после того, как они сошли на берег, на пристани появились конные полицейские и очистили площадь от публики.

Строго воспрещается подходить к русским, говорить с ними и передавать им съестное!

Через минуту на пристани не было ни души. Торговцев гнали хлыстами и не позволили им даже получить деньги за проданные уже апельсины.

Одна дама бросила с парохода торговцу шиллинг, и я видел, как полисмен слез с лошади и осторожно, палочкой, сбросил этот шиллинг в море и вытер платком руки.

— Негодяй! — крикнул он мальчишке-торговцу, который кинулся было поднимать свою монету. — Ты хочешь заразить болезнью весь остров?!

Через час вышел приказ от генерал-губернатора:

Ни одного пассажира не спускать на берег. Пароходу сняться с якоря и стать на внешнем рейде, в пяти узлах от берега. Вещи, выгруженные на пристань, погрузить обратно на пароход, и место, где лежали вещи, дезинфицировать.

* * *

Это было очень грустно и очень горько. Нас выгнали. На всём огромном острове не нашлось для русских изгнанников клочка земли.

Ни на родине, ни на чужбине для нас нет места. Что же, однако, с нами будут делать и куда нас повезут дальше?

На внешнем рейде стоять было трудно. Поднялась волна, началась качка и морская болезнь.

А ну как отправят куда-нибудь на маленький островок в Индийском архипелаге? К дикарям?..

Мрачное настроение на пароходе усилилось ещё тем, что какая-то русская девушка-беженка бросилась в море. Как стояла на палубе в шляпке и в шубке, так и ринулась. Я видел только, как она перекрестилась... Грузно и шумно упало с высоты в воду, и почти в ту же секунду ещё и ещё что-то упало.

— Человек за бортом!

На пароходе послышались женские крики, забегали босыми ногами матросы, послышался свисток капитана.

— Спустить шлюпку!

А между тем в воде что-то барахталось, билось, кричало. Потом замолкло. За толкотнёй и давкой трудно было что-нибудь рассмотреть. Но слышались только отдельные голоса в передних рядах:

— Это матросы за ней бросились! Молодцы какие! Вот нырнул один...

— Тащит, господа, тащит! Другой подхватил! Вдвоём тащат. Ах, и ребята ловкие!..

— Тащи, тащи, братцы!..

Теперь уж и я видел, как человеческие тела бились в воде. Сильные коренастые матросы, словно клещами, подхватили под руки безжизненное тело девушки и свободными руками рассекали волны. Какие богатырские взмахи!

— Она жива! — кричали они из воды. — Только сомлела! Давай же шлюпку, чорт!

— Есть!

Два взмаха вёсел — и шлюпка, ловко и тихо, подставила свой борт и приняла утопленницу. За ней из воды выскочили мокрые матросы и стали фыркать и отдуваться.

— Вира! Поднимай!

— Есть!

Появился капитан, за ним доктор, и утопленницу унесли в лазарет.

Кто она, эта девушка?

Никто не знал. Её часто видели в слезах, но мало ли плачут в наше время русские девушки? Сидела где-то в уголку тёмного трюма незаметная девушка в чёрном и тихо плакала. Всегда одна, всегда грустна и молчалива.

А потом, должно быть, захлестнуло отчаяние, не стало сил бороться с жизнью, и девушка решилась. Перекрестилась, вскрикнула и — за борт!

Хорошо ли сделали матросы, что её вытащили? — Не знаю...

Разве мало теперь таких девушек, у которых оборваны все нити их молодой жизни? Убили отца, замучили брата, расстреляли жениха — чем ей жить и зачем жить, когда позади её — кровь, а впереди — слёзы? Кто, в самом деле, сосчитал эти заплаканные женские глаза — голубые и синие русские глаза — и кому до них дело?

Пришёл капитан и объявил, что девушка будет жить и что она уже пришла в память.

— Ну, слава Богу!

Молодёжь стала поить её водой и собирать деньги в пользу героев-матросов. Собрали три полные шапки.

* * *

Тихо качается пароход на волнах.

Качка боковая, противная. Почти всех мутит.

Сколько же тут придётся стоять и как решит английский губернатор нашу участь?

Среди пассажиров растут тревожные толки. Определённо говорят, что мы поедем в Индию и что нас высадят на едва обитаемом острове, принадлежащем какому-то радже.

Я только смеюсь в бороду. Это я вчера выразил вслух предположение, только предположение: уж не в Индию ли нас повезут? И вот — готова сплетня. Уже и имя острова называют, и прозвище раджи знают… Особенно твёрдо настаивают на Индии, конечно, дамы...

* * *

Тиф и корь делают своё дело. Лазареты полны. Капитан заметно помрачнел, доктор сбился с ног...

Сегодня опять видел голую спину коннозаводчика, который снова отметил в своей записной книжке: «Поймано три».

Жутко становится в этом очаге заразы. Смерть, кажется, так и ходит по пятам... Я до сих пор как-то ухитрялся отгонять от себя мысль об этой курносой гостье. Но сейчас я очень чувствую её близость и возможность. Пройдёт мимо вас кадетик, толкнёт локтем — и готово дело. Много ли нужно человеку? Одна вошь — и вот ваше тело положат на доску, привяжут к ногам что-нибудь тяжёлое и — бултых в воду. Так и соскользнёт, как хлеб с лопаты, когда его в печь сажают. А потом крабы, хищные рыбы — и подводное пиршество на ваших костях...

* * *

Опять приехали английские офицеры и передали капитану приказ губернатора:

— Плыть в Египет и выгрузить беженцев в Александрии. От египетских властей уже получена телеграмма, все карантинные меры будут приняты.

Так вот куда нас занесёт судьба — в страну фараонов!

Ну что ж, в Египет так в Египет... Не всё ли нам равно?

Через полчаса пароход уже снялся с якоря, и седенький милый батюшка, отец Александр, уже служил на палубе напутственный молебен.

Гремел хор, рокотали басы, взлетали к небу, как жаворонки, женские сопрано и тысячи обнажённых голов свесились на грудь...

И опять что-то призрачное и как будто потустороннее почудилось мне и в этих христианских молитвах и в этом стройном гуле голосов.

Синие утёсы Кипра, горы, закутанные облаками, и эти золотые копья заходящего солнца, прорвавшиеся сквозь сизую тучу и упавшие на горсточку русских людей, затерянных в чужом море.

* * *

Присматриваюсь к нашим пароходным детям, к мальчикам и девочкам. Как много они уже видели и какой тяжкий крест взвалила на эти детские плечи судьба!

Эти мальчики уже видели трупы убитых, и эти девочки уже знают, что значит «поставить человека к стенке». В десять лет дети знают — реально, осязательно знают, — что такое убийство, что такое предательство, шпионство, сыск...

Первоклассник-кадетик Петя Григорович рассказывал, как на их улице, против их окон, застрелили человека «при попытке бежать».

— Понимаете, пуля в затылок попала... И, должно быть, разрывная, потому что всю голову снесло... Осталась одна только нижняя челюсть и в ней язык... Шевелится язык... Он лежит, ногами дёргает, а головы совсем нет — только нижняя челюсть и язык... Шевелится...

И рядом с этими воспоминаниями кровавого детства — ребяческая, милая наивность и чистые, как небо, невинные глаза.

Какое, в самом деле, беспросветное, какое кровавое детство!

Война, революция, потом новая, гражданская война и, наконец, разгул самосудов, расправ, грабежей и уличных убийств… Чего только не видели эти наивные детские глаза и чего только не слышали эти маленькие розовые уши!..

* * *

Видел во сне Киев.

Кручи Аскольдовой могилы, сбегающие к Днепру, и золотистая гладь песков на той стороне заднепровья... Как хорошо! И как широко, как безбрежно разлился весенний Днепр!.. Плывут плоты, завозят якоря плотовщики-«лапацоны» и гудят на той стороне колокола Выдубицкого монастыря...

Пахнет землёй. Вылетели пчёлы и блестят на солнце нежные, клейкие листы тополей...

Господи! Когда же я увижу всё это наяву и какая это жестокость, варварская и подлая жестокость — отнять у человека родину! Как могу я жить без России, если я всеми корнями врос в русскую землю, если вся душа моя, всё сердце и вся кровь моя — там и только там? Ведь это всё равно, что выколоть человеку глаза и сказать: «Иди куда знаешь!..»

Соседи-пассажиры не дали мне до конца увидеть мой сладкий сон.

Меня разбудили крики:

— Александрия! Видна Александрия!

Киев исчез... Пропала Аскольдова могила и смолкли колокола Выдубицкого монастыря... Перед нами опять шумело синее море и на горизонте белым мрамором блестел огромный, прекрасный город Александра Македонского.

<1920–1921>

[1] Публикуется по изданию: Яблоновский А. Гости английского короля // Российский архив [Альманах]. М.: Российский фонд культуры; Студия ТРИТЭ, 2004. [Т. XIII]. С. 472–530.

Александр Яблоновский (урожд. Снадзский-Яблоновский; 1870–1934) — литератор (беллетрист, публицист, фельетонист). Родился 15 (3) ноября 1870 г. в Елисаветградском уезде Херсонской губернии. Из семьи провинциальных дворян. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1893). Служил присяжным поверенным.

Публиковался как журналист с 1893 г., как беллетрист — с 1894 г.

В 1894–1917 гг. жил в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве и снова в Москве. Сотрудничал со множеством газет и журналов («Русское богатство», «Сын Отечества», «Мир Божий», «Образование», «Товарищ», «Киевская мысль», «Русское слово» и др.). Получил всероссийскую известность как один из наиболее талантливых фельетонистов.

Во время Гражданской войны в России жил в Киеве, Одессе и Ростове-на-Дону. Принимал деятельное участие в Белом движении, публиковался в антибольшевистской прессе («Наше слово», «Парус» и др.).

В эмиграции с марта 1920 года. Жил в Египте (1920), Германии (1921–1925) и во Франции (с 1925). Сотрудничал со многими эмигрантскими и зарубежными русскоязычными газетами и журналами («Общее дело», «Руль», «Сегодня», «Последние известия», «Эхо» и др.). С 1925 г. — штатный сотрудник выходившей в Париже газеты «Возрождение».

До последних дней жизни занимал радикально-антибольшевистскую позицию, имел репутацию одного из идейных вождей непримиримой части белой эмиграции.

Умер 3 июля 1934 г. в парижском пригороде Исси-ле-Мулино.

Автор книг: «Рассказы» (два тома, 1903, 1904), «Родные картинки» (три тома, 1912–1913), «Рассказы для детей» (1921), «Гимназические годы» (1922), «Рассказы» (два тома, 1922), «Дети улицы» (1928).

Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»

Смерть Блока

Роман Каплан — душа «Русского Самовара»

Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»

Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»

Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже

Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца

Покаяние Пастернака. Черновик

Камертон

Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»

Возвращение невозвращенца

Смена столиц

Земное и небесное

Катапульта

Стыд

Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»

Встреча с Кундерой

Парижские мальчики

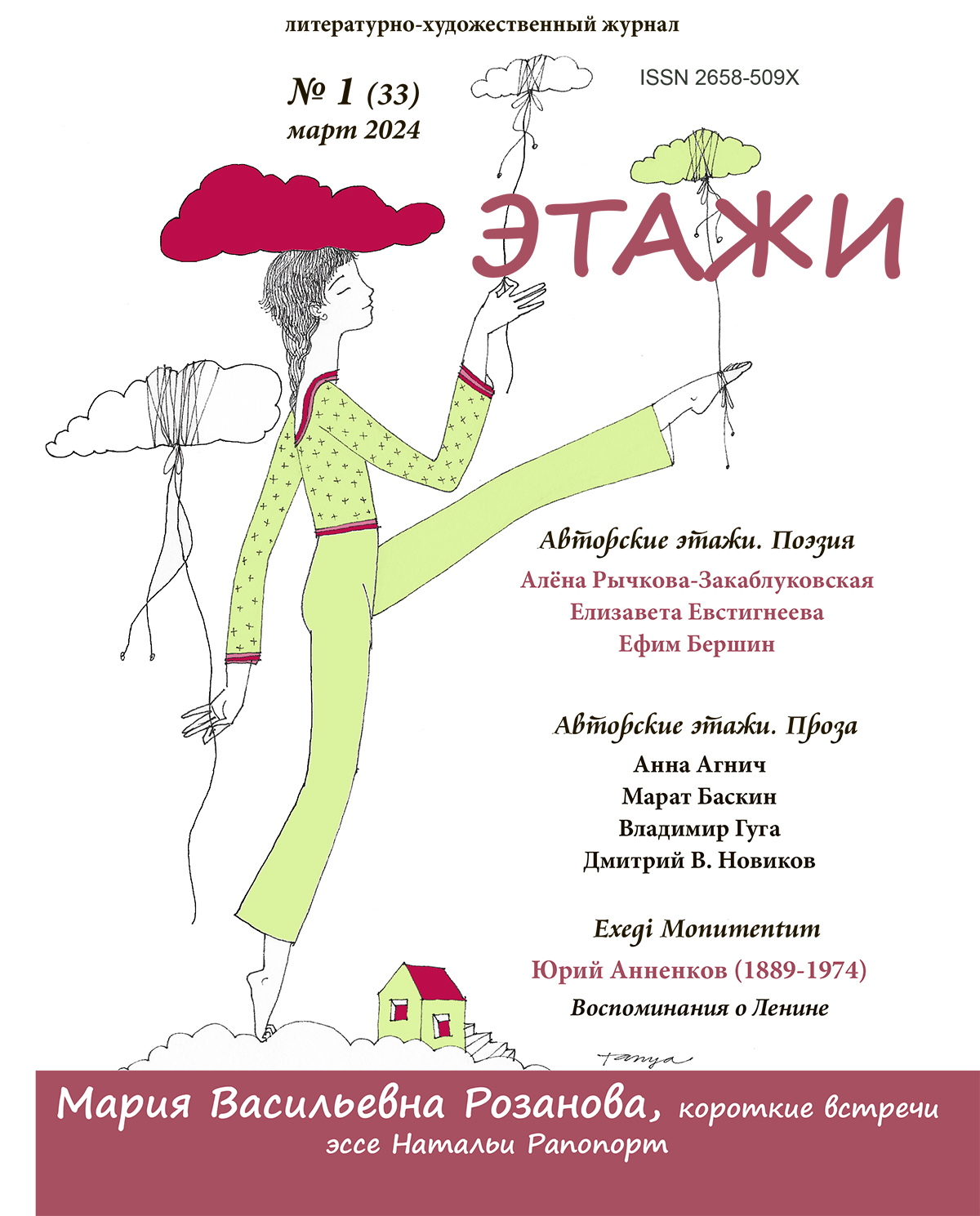

Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи