Exegi Monumentum

ПопулярноМалый спиритический сеанс

Перевод с польского Регины Ковенацкой

Избранные рассказы

Предлагаемые здесь 5 из 40 рассказов сборника «Малый спиритический сеанс» выстроены в хронологическом порядке. Этот выбор даёт представление об идее автора переписать некоторые яркие страницы человеческой истории, «как это было на самом деле». Рассказаны они, якобы, духами героев, вызванными во время спиритического сеанса, и записаны автором, непосредственным участником этого сеанса. Ежи Брошкевич был не первым писателем, который использовал литературный приём общения с загробным миром для решения моральных и этических проблем, волнующих человечество с давних исторических эпох до наших дней. Книга на русский язык не переводилась.

Под копытами

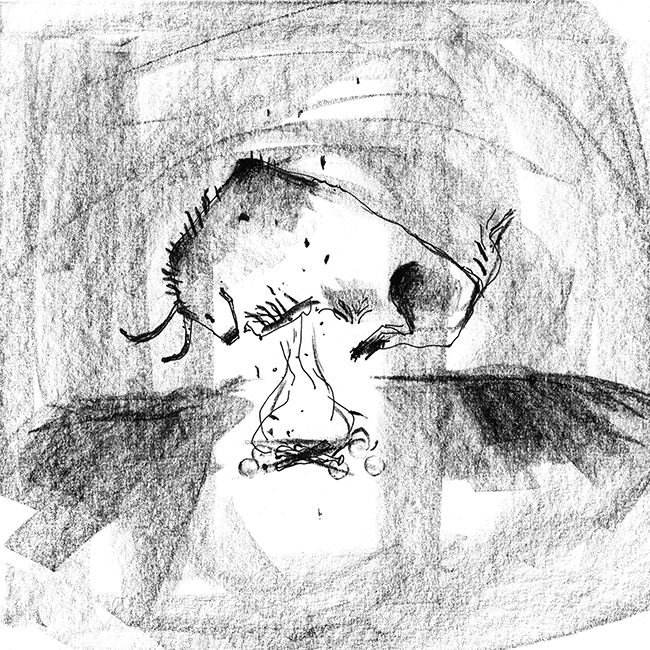

Я дожил до преклонного возраста, хотя трижды был на грани смерти. В первый раз — когда я появился на свет с одной ногой, короче другой, во второй, когда трусливо сбежал с охоты, и в третий, когда у входа в наши пещеры племени Саведро, носящего имя Праматери Альтамиры, меня изодрал барс. В первый раз я остался жить, потому что был сыном Первой Женщины рода. Во второй раз заплатил позором оскопления, но всё же выжил. Какое-то время спустя я научился готовить пищу на огне, используя воду и пар, да так вкусно, что от барсовых ран меня лечил главный маг и знахарь племени. Лечить он умел, по старинке, но с толком: мало снадобья, много заговора. Вылечил. И все равно я его ненавидел. Только у него было право заклинать мудрых зверей перед большой охотой. А заклинал он их с серьёзностью кретина, рисуя зверя на главной стене грота лишь одним цветом, на старый лад и так плоско, будто творил это задницей, а не рукой.

Я знал, что мне грозит. Но я был стар, прожил в здравом рассудке около тридцати летних пор, меня ценили за моё варево, какого даже охотники, лучшие из лучших, и их женщины не могли состряпать. Я умел варить цветные подливы и даже окрашивать ими шкуры белых ласок. И потому, во время последней большой охоты, я сам попытался заворожить бизона из стада, что показалось неподалёку от нас.

Не помню, как долго, какими красками, в каком исступлении выписывал я этого зверя на стене грота — светлой и плоской, как лунный лик. Рисовал я в величайшем упоении и приказывал ему «Спи!»:

— Спи и пусть тебе приснится сон. Не просыпайся, пока не вернутся охотники. Спи, спящий бизон!

Наконец он заснул. Я заставил его уснуть своим неистовым трудом, позабыв о голоде и сне. А потом развёл огромный костёр, пал на колени и начал кричать «Пробудись! Пробудись!». Сердце застряло у меня в горле, кровь застыла в жилах от радости и страха.

Вне сомнений, его разбудил мой крик. Я услышал над головой грохот копыт, рык разъярённого сердца и провалился во тьму.

Простой вывод из этой истории: меня затоптал мой собственный бизон, которого сегодня зовут спящим бизоном Альтамиры.

Мне нечего стыдиться смерти под его копытами!

Молодое вино

«Galia est omnia divisa in parterze tres»[1] — написал я, что было правдой.

Правда также, что и свой сенат я могу поделить на три части: старых болванов, идиотов помоложе и шустрых трусов с сомнительной совестью.

Республиканский сенат времён победоносного Цезаря, или collection stultorum[2], являет собой малое море невежества и глупости, на него бы наплевать да забыть, если бы не несколько притаившихся и замаскировавшихся оппозиционных группок. Меня на самом деле интересовала только одна.

Это означает следующее: Цезарь заинтересовался только одной из них.

Я решил, то есть, Цезарь решил, что они слишком образованны, чтобы представлять для меня реальную политическую опасность. Живой интеллект будит воображение, а воображение плодит трусов.

Цезарь видел группу, сплотившуюся вокруг Кассия, Лонгина и Децима. Цезарь не сомневался... Да, был почти убеждён, что они сами перегрызутся, прежде чем я, Цезарь, сочту необходимым напомнить о себе, ударю кулаком по столу или мечом по шее.

Это было ошибкой. Второй грубой ошибкой с тех пор, как молодой Цезарь ввязался в заговор Катилины. Сила Цезаря всегда была в быстроте, с какой он предвидел и предупреждал последствия собственных просчётов. Я совершил ошибку, недооценив Лонгина и Децима.

Переворот с пятого на шестое января был мастерски подготовлен. Разобравшись, что к чему, я решил подсадить в их компанию своего человека.

План Цезаря был хорош, потому что прост. Цезарь просчитал всевозможные варианты и принял решение. Мой человек, ничего не подозревая, открыто толкнёт этих людей на бунт против Цезаря. Цезарь воспользуется случаем и выпустит немного дурной крови из других групп сената.

Мой человек, благородный и пылкий юноша Марк Юний Брут, мой новый претор, для многих — не племянник, но сын Цезаря, зачатый при свете весеннего утра, рождённый ночью в немой муке позора. Цезарь умел убеждать даже врагов, не то, что ближайшего из ближайших. Мы выбрали день запланированной операции: середина марта. Получив донесение Тайной службы, Цезарь решил, что в список заговорщиков войдёт треть сената, это для государства будет забавой столь же лёгкой, сколь и поучительной. Предварительный просмотр намечался на четырнадцатое марта.

Цезарь вошёл в залу одним из последних. Он выглядел невыспавшимся, измученным, боль сдавливала виски. На море бушевал весенний шторм.

Из глубины зала к нему уже направлялся Брут.

Тут Цезарь вдруг понял третью, самую большую ошибку своей жизни. Распухшие от пьянства глаза Брута были слепы, на лице написано убожество и напыщенность убийцы.

Остальные приближались со всех сторон. Но это он, человек Цезаря, нанёс удар первым.

Меня погубил закон наследственности, ибо мать Брута, в наши, даже самые нежные дни, уже после трёх кубков молодого вина, пускала в ход ногти, ножницы и кинжалы. Теперь её пьяный сын ударил меня первым.

Летописцы записали, что первым ударил Лонгин.

Неправда. Неправда также и то, что Цезарь крикнул: «И ты, Брут!?»

На самом деле, Цезарь плюнул ему в глаза и произнёс:

— От тебя исходит смрад, болван!

И лишь тогда заслонил лицо тогой, чтобы, наконец, умереть.

Банкрот

Каждый в моей семье, в моих летах и с моим ремеслом, хорошо знает: за всё в жизни надо платить, особенно, если платить нечем. Дочь была больна с четырёх лет. Теперь же ей тридцать три. Но первой в доме похоронили мою жену. Кто сказал, что у ростовщика и маклера нет души? Я брал большой процент и не давал заработать другим, потому что мне надо было лечить дочь, а потом оплатить похороны жены. И я даже не слишком удивляюсь, что мой напарник, учуяв несчастье, сбежал со всем капиталом, валютой и столовым серебром. Господи, спали его совесть. Но у его сына бельма на обоих глазах, а дочь изнасиловали воины Пилата, и она удавилась своими же волосами.

Господи, спали совесть напарника, а вместе с нею и оба бельма на глазах его бедного сына.

Я стар, но, когда надо быть сильным, сил хватает. Напарник сбежал, я остался. А при мне остался мой кредит и заслуженное имя. Я знал — у меня был последний шанс вернуться на прежнее место. К ростовщичеству больше душа не лежала. Процент должен настояться, перебродить. Даже короткий срок и «два за один» выматывают душу, как дыхание астматика. Поэтому я занялся меной и спекуляцией: менял шекели на драхмы, драхмы на динарии, динарии на сестерции, таланты на мины… и т.д. и т.п.

Я вернулся на своё старое место: к столу сразу за входом в храм, второму слева. И уже в середине третьей недели был близок к возврату на достойное место, как тут пришёл мне конец.

Он, с горящими, как два чёрных солнца, глазами и рыжей, ощетинившейся в божественном гневе бородой, стоял надо мной, сжимая в руке пеньковый хлыст. Он изгонял торговцев из храма!

Зачем? Зачем он опрокинул мой стол, а меня и моё дитя вновь столкнул в пропасть, хотя я кричал:

— Остановись!

Я кричал:

— Остановись! Побойся Бога! Но он не послушал.

Любовь Искариота

Когда я назвал свою цену, Аннаш посмотрел на меня, как на глупца, сборщик податей — как на придурка. Тридцать сребреников, старых и изрядно потертых, такие плохо обмениваются. Искариот, что ты продаешь, что ты за них купишь? Я запросил так мало, чтобы избежать долгого торга. Только об этом я и думал. Мы спешили, и, как только я взял кошель, тут же сбежал и даже не знаю, кто из них плюнул мне вслед. Мы всё тщательно обдумали. Я думал. Он знал. Его заботила вечность, меня земное время. Он думал о мире, я — о смысле тридцати сребреников. Я был в состоянии думать лишь об этом старом кошеле.

«Всего тридцать?» — вопрошали меня глаза тех старцев. Так вот, «всего» означает лишь то, что останется в памяти навечно: сребреников было тридцать.

Когда я возвратился, он ждал меня у порога хлева. Наши двенадцать уставших собратьев заснули ещё до захода солнца. Мы шли в Иерусалим, теряясь в бесчисленных толпах этого огромного города, в толчее, шуме и криках, в пекле полуденной поры, изнывая от голода и жажды. Только под вечер мне удалось раздобыть немного еды и воды. На окраине города я нашел место в хлеву подле вола, мула и ослицы, на краю луга, протянувшегося до подножья оливковых садов.

Теперь мы шли навстречу лунному свету, освежаясь вечерней росой, слушая звездную тишь.

— Иуда, — наконец сказал он, — говори. Поговори со мной.

И я начал говорить:

— Сколько же на этой земле фальшивых пророков, ложных мессий, мошенников… Они сыпят в глаза святое слово и отравляют уши ядом лжи! Мы это увидели воочию в Иерусалиме, и видеть мне это было очень больно.

Он кивнул. Он знает. Лёгким движением руки велел мне продолжать. Я продолжал:

— Слишком много крестов выросло на ближних и дальних землях. Сколько их поставил Пилат, сколько губернатор Сирии возвёл вдоль рек и на пустынных землях. Сколько деревьев срублено после бунта невольников — шесть тысяч крестов на дороге от Остии до Рима. А как гибнут кедры ливанские!

— А что должен делать сын, которому отец повелел взойти на крест и умереть? Как долго он должен на нём оставаться и как долго умирать, как долго?

Он прикрыл глаза, будто ему уже были ведомы все страдания медленной смерти. Много таких страдальцев мы видели, и слёзы потекли из моих глаз, но он велел мне продолжать и говорить о себе.

— Учитель, — сказал я, — я сделаю всё, что следует. Это должно служить антитезе бессмертия. В это великое время, в этом великом городе нужно совершить нечто большее, чем просто умереть. И что с того, если я войду в вечность предателем. Люди ждут. Пусть падёт тьма и содрогнётся земля. Но и этого мало. Под пятой сандалии Пилата, среди громких воплей помазанников, мошенников и ищеек синедриона нельзя ограничиться распятием. Нужно думать о единстве и борьбе противоположностей! А посему: святому кедру креста следует противопоставить дрожащую осину. Святости — предательство. Кресту — особый вид «креста»: петлю из волокна сизаля. Нам надлежит, возлюбив другого, как самого себя, противопоставить себя друг другу. Чтобы Иисус стал Христом, Искариот должен стать Иудой.

Я видел звезды над его челом, свет в очах и такие же капли пота, как и на моём лице. Будущее было неотвратимо и неизбежно, ибо я любил плотника. Я, один-единственный из нашей паствы любил пастыря сильнее, выше, чем можно вообразить.

Я был на Голгофе. Стоял под веревкой с петлей.

Он возопил:

— Элои! Элои![3]

Я не мог вынести этого крика отчаяния. Мне, терзаемому совестью предателю, надлежало стать следующим после Него. Я струсил! Бросился бежать, куда глаза глядят, бежать от времени, от свершившегося. Я бежал, ринувшись головой в петлю верёвки, прямиком в небытие! Лишь на третий день после нашего ухода я понял суть своего заблуждения. Дело в том, что я сбежал в небытие и канул в ничтожество из-за своей любви.

Я сбежал, как простой трус. Трус и жалкий себялюбец!

Мой смех

Совершенно не важно, что хоть я и пришёл на белый свет только единожды, умирал я этак тысячу раз. Меня родили в такое время, когда умирали многие, еще не родившиеся, сыны Моисеевы. Едва вкусив жизнь, они мучительно и подолгу грезили о выходе на волю. Это называлось в Освенциме выходом через трубу. Я тоже слишком часто и понапрасну мечтал о таком выходе. Но это было бы слишком глупо и слишком просто — я ведь умел смеяться, когда надо, плакать, когда уместно, платить кому нужно и следует. Вот так я выжил и прошёл через все станции мук человеческих: Треблинка, Белжец и Освенцим.

В Освенциме меня сделали парикмахером. Я брил живых, стриг мёртвых. Под конец меня назначили дантистом, вырывать золотые зубы у покойников. Мне поручали много разных работ, но после 1945 года мне осталась в наследство от той жизни только профессия парикмахера.

В 1958 году у меня в Кёльне уже был солидный и процветающий парикмахерский салон.

Моя клиентура в основном состояла из работников крупных банков, находящихся по соседству и видных из окон салона. Хочу добавить, что сам генеральный директор банка Nationalkreditbank, многоуважаемый Рихард Бромберг, бывал у меня ежедневным и, в каком-то смысле, почётным клиентом.

К сожалению — es tut mir leid[4] — именно Herr Generaldirektor, после одной весёлой ночи привёл ко мне своего приятеля, советника юстиции, уважаемого Юлиуша Доденкопфа. Оба гостя, безмерно утомлённые, тотчас уснули в широко расставленных креслах. Оба заказали тщательно их побрить. И вот, когда я брил приятеля многоуважаемого Generaldirektor’а, я узнал в советнике Доденкопфе штурмфюрера Доденкампфа. Я ему подчинялся, он следил за моей работой, когда я вырывал золотые зубы у мертвецов. Когда зубов было меньше, чем ему хотелось, он бил меня плетью по бритой голове, бил в дождь и в жару, в мороз и вьюгу.

Я его побрил. Очень старательно брил я его седую голову с округлым младенческим черепом, брил с большим рвением. Ведь господин советник юстиции перед сном велел тщательно его побрить, что я и сделал. Наконец, я взглянул на эту лысую башку. Я начал смеяться и смеяться. А смеялся я так громко, искренне и от всей души, что у меня лопнул сосуд в мозгу и я умер от смеха.

Как же я мог не смеяться, если в то чудесное утро советник юстиции выглядел намного смешнее, чем я, когда он бил меня плетью по лысой голове, бил с размаху, с плеча.

Люди добрые, я умер со смеху! Это правда.

Но вы мне скажите, разве у кого-либо есть право этому удивляться.

[1] «Вся Галлия разделена на три части»

[2] сборище дураков

[3] Боже мой! Боже мой!

[4] Мне очень жаль

Jerzy Broszkiewicz. «Mały seans spirytystyczny»,

Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1979.

Ежи Брошкевич (1922 — 1993), польский писатель, прозаик, драматург и эссеист. Родился во Львове, закончил среднюю и музыкальную школы, поступил во львовскую Музыкальную академию, готовился к карьере пианиста. После войны, в 1945 году переехал в Краков и начал писать прозу, писал о музыке, успешно сотрудничал с ведущими музыкальными и литературными журналами. Брошкевич оставил музыку ради литературы, журналистики и драматургии. Первая же книжная публикация, повесть «Ожидание» о гетто, принесла ему успех и премию города Кракова. За следующую книгу, повесть о Фридерике Шопене «Образ любви», он получает Государственную премию II степени. В 1950-70 годах пишет повести и рассказы для детей и юношества. В 1977—79 годах публикует двухтомный роман «Доктор Твардовский», который читатели прозвали «Фауст Брошкевича». В те же годы пишутся короткие рассказы, изданные автором в сборнике «Малый спиритический сеанс», 1979 год.

Ежи Брошкевич (1922 — 1993), польский писатель, прозаик, драматург и эссеист. Родился во Львове, закончил среднюю и музыкальную школы, поступил во львовскую Музыкальную академию, готовился к карьере пианиста. После войны, в 1945 году переехал в Краков и начал писать прозу, писал о музыке, успешно сотрудничал с ведущими музыкальными и литературными журналами. Брошкевич оставил музыку ради литературы, журналистики и драматургии. Первая же книжная публикация, повесть «Ожидание» о гетто, принесла ему успех и премию города Кракова. За следующую книгу, повесть о Фридерике Шопене «Образ любви», он получает Государственную премию II степени. В 1950-70 годах пишет повести и рассказы для детей и юношества. В 1977—79 годах публикует двухтомный роман «Доктор Твардовский», который читатели прозвали «Фауст Брошкевича». В те же годы пишутся короткие рассказы, изданные автором в сборнике «Малый спиритический сеанс», 1979 год.

Регина Ковенацкая (Гоголь) родилась в Москве, с середины 70-х годов начала переводить с польского языка, работала внештатным переводчиком в творческих союзах, в редакциях литературных журналов и газет, на кинофестивалях и неделях польского кино. Сотрудничает с польским независимым журналистским порталом Studio Opinii и литературной газетой Migotania: (по-польски под псевдонимом Rena Kownacka). C1987 года живет в Бостоне. Публиковалась в журналах «Этажи», «45-я параллель», «Чайка», «Иностранная литература».

Регина Ковенацкая (Гоголь) родилась в Москве, с середины 70-х годов начала переводить с польского языка, работала внештатным переводчиком в творческих союзах, в редакциях литературных журналов и газет, на кинофестивалях и неделях польского кино. Сотрудничает с польским независимым журналистским порталом Studio Opinii и литературной газетой Migotania: (по-польски под псевдонимом Rena Kownacka). C1987 года живет в Бостоне. Публиковалась в журналах «Этажи», «45-я параллель», «Чайка», «Иностранная литература».

Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»

Смерть Блока

Роман Каплан — душа «Русского Самовара»

Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»

Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»

Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже

Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца

Покаяние Пастернака. Черновик

Камертон

Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»

Возвращение невозвращенца

Смена столиц

Земное и небесное

Катапульта

Стыд

Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»

Встреча с Кундерой

Парижские мальчики

Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи