Литературная кухня

ПопулярноВоспоминания о Ленине

К столетию смерти вождя мирового пролетариата В.И. Ленина.

Первоисточник: Анненков Ю. Воспоминания о Ленине // Новый журнал (Нью-Йорк). 1961. № 65.

Журнальный вариант (печатается с сокращениями).

В своей юности мой отец принадлежал к революционной партии «Народная Воля» и состоял в её террористической организации, совершившей убийство Александра II 1 марта 1881 года[1]. Вместе с Николаем Кибальчичем, Софьей Перовской, Андреем Желябовым, Тимофеем Михайловым, Николаем Рысаковым и некоторыми другими членами этой группы был арестован и мой отец. По счастью, непосредственного участия в покушении на императора он не принимал и потому избег виселицы. Он пробыл один год и восемь месяцев в одиночной камере Петропавловской крепости, после чего, приговорённый к каторжным работам, был сослан этапным порядком в Сибирь. Года через полтора каторга была ему заменена принудительным поселением, и отец был переправлен на Камчатку, в город Петропавловск (совпадение). Туда приехала к нему его жена, и далёкий Петропавловск стал моей родиной[2].

Вскоре отец был помилован и смог постепенно, на собственные средства вернуться в европейскую Россию: сначала, в январе 1893 года, в Самару, где мы прожили года два, и, наконец, в Петербург.

В Самаре мой отец познакомился и сблизился с Владимиром Ильичом Ульяновым, а также с мужем его сестры Анны — Марком Елизаровым. 1893 год был исторической датой в биографии Ленина: он написал тогда, в Самаре же, статью «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни», которая была первой его статьёй, или, во всяком случае, первой из сохранившихся ленинских статей.

В августе того же года Ленин покинул Самару, и между ним и моим отцом завязалась переписка. В письменном столе отцовского кабинета долгие годы бережно хранились ленинские письма.

С течением времени в Петербурге, работая в одном из крупнейших страховых и транспортных обществ, отец, заняв вскоре пост директора, достиг зажиточного положения и обзавёлся прекрасным имением в финляндском местечке Куоккала, где наша семья проводила летние месяцы в течение восемнадцати лет (1899–1917).

Перовская, Кибальчич, Михайлов, Желябов и Рысаков были, как известно, повешены. Два года спустя была арестована ещё одна подруга моего отца — Вера Фигнер, принадлежавшая к той же революционной партии. Ещё через год за террористическую деятельность Фигнер была присуждена к смертной казни, но эту кару ей заменили пожизненным заключением в Шлиссельбургской крепости.

В нашей квартире в Петербурге, в кабинете моего отца неизменно висела под стеклом романтическая фотография юной красавицы Веры Фиrнер с её собственноручной надписью: «Дорогому Павлуше — Вера Фигнер». Революция 1905 года и последовавшие за ней демократические реформы (парламентский строй и пр.) освободили эту узницу, и так как дружеские отношения между моим отцом и Фигнер оказались, несмотря на двадцатипятилетний перерыв, не нарушенными, то Вера Николаевна сразу же из своей одиночной камеры переехала к нам в Куоккалу. В имении было два дома: в одном жила наша семья, другой дом сдавался внаём. В этот год, в виду всевозможных тревожных событий, второй дом временно пустовал, и в нём поселилась Фигнер. Она ещё страдала человекобоязнью (что было последствием столь длительного одиночного заключения) и жила у нас, как отшельница, никогда не выходя одна из дома даже в окружавший его сад. Лишь по вечерам, когда мой отец возвращался со службы из Петербурга, она совершала с ним небольшую прогулку по нашему участку, останавливаясь перед цветочными клумбами; пробираясь сквозь высокую нескошенную траву луга, уже покрытого росой, бродила среди длинных огородных грядок, о которых отец любовно заботился, среди кустов малины, смородины и крыжовника, и отдыхала на скамейке в небольшом нашем, нарочно запущенном, лесу.

Я не забуду, как во время одной из таких прогулок Фигнер неожиданно вздрогнула и вскрикнула: её обожгла крапива. Мой отец предложил ей тотчас вернуться домой и помазать ногу какой-то помадой.

— Боже сохрани! Ни за что! — ответила Фигнер и, обернувшись на крапивный куст, умилённо добавила: — Даже и крапива сохранилась!

Пребывание в Куоккале Фигнер считала своим воскресением, возвратом к жизни.

Отец часто приводил меня с собой. Вера Фигнер называла меня Юриком. Гимназист пятого класса, я был уже замешан в революционном движении, выступал с речами на «нелегальных» гимназических сходках, участвовал в уличных демонстрациях, прятался от казаков в подворотни, видел кровь на мостовой и на тротуарах потерянные калоши и зонтики, состоял в школьном «совете старост».

— Привёл юнца под благословение, — пошутил отец, представляя меня впервые Вере Фигнер.

Я смущённо и восторженно смотрел на неё. Мне казалось тогда, что лицам революционеров, и тем более народников и террористов, свойственны особенная чистота и ясность форм.

— Я слышала, что вы уже тоже революционер? — улыбнулась Фигнер. — Революции все возрасты покорны.

Она расспрашивала меня о волнениях в средней школе, о наших революционных организациях, об основах школьной реформы, потом говорила о необходимости борьбы, о счастье борьбы, о страданиях народа и вдруг, вздохнув и грустно усмехнувшись, сказала:

— Смеётся хорошо тот, кто знает цену слезам.

Две-три недели пребывания у нас Веры Фигнер казались мне необычайно торжественными и значительными. Возвращаясь домой после своих вечерних прогулок с Фигнер, отец рассказывал, какая она умница, какая светлая женщина, какой мудростью, верой и добротой веет от её слов, но однажды с горечью признался, что их пути всё же разошлись, и что она, по его мнению, уже не понимает эволюции реальной жизни.

* * *

В том же местечке Куоккала, верстах в трёх от нашего имения, временно поселился также другой шлиссельбургский узник — народоволец Морозов (к которому мы ходили с отцом по бесконечной извилистой лесной дороге), и — в тот же год (1906) — переехал в Куоккалу, скрываясь от петербургской полиции, Владимир Ильич Ленин, поселившийся на даче «Ваза». Он неоднократно заходил в наш дом навестить моего отца и Веру Фиrнер. Таким образом, я впервые познакомился с Лениным в нашем собственном саду. Я, разумеется, уже знал, кем был Ленин, но ни он, ни его жена, Надежда Константиновна Крупская, меня тогда ещё не интересовали.

Ленин был небольшого роста, бесцветное лицо с хитровато прищуренными глазами. Типичный облик мелкого мещанина, хотя Ленин (Ульянов) был дворянином. От моих куоккальских встреч с Лениным в моей памяти не сохранилось ни одной фразы, кроме следующей: раскачиваясь в саду на деревенских дощатых качелях, Ленин, посмеиваясь, произнёс:

— Какое вредное развлечение: вперёд — назад, вперёд — назад! Гораздо полезнее было бы «вперёд — вперёд»! Всегда — вперёд!

Все смеялись вместе с Лениным…

В Куоккале я видел и будущего кровавого советского прокурора Николая Васильевича Крыленко, расстрелянного, в свою очередь, Сталиным. Молодой Крыленко выступил с «зажигательной» речью на «летучем» митинге на вокзальной площади и сразу же укатил куда-то на паровозе.

* * *

После отъезда Веры Фигнер из Куоккалы я встретил её снова в Париже через пять лет. Я приехал в Париж в 1911 году заниматься живописью и, естественно, вошёл в жизнь международной монпарнасской художественной богемы, творчество которой получило приблизительно в те же годы обобщающее название «Парижской школы», цветущей по сей день. В этой среде было немало выходцев из России. Кое-кто из них соприкасался с кругами довольно многочисленной русской политической эмиграции.

Однажды я попал на вечер русских эмигрантов (с танцами), где увидел Веру Фигнер. Она меня, однако, не узнала, и, когда я назвал себя, спросила с радостным удивлением:

— Юрик? Павлушин сын? Боже мой, как возмужал!

Она поцеловала меня в обе щеки и подвела к человеку мелкобуржуазного типа с усами, с бородкой и хитроватой улыбкой, в котором я тотчас узнал Ленина.

— Владимир Ильич, — обратилась Фигнер к нему, — позвольте вам представить: новое поколение нашей эмиграции.

Ленин улыбнулся и, пожав мне руку, спросил, в связи с какими событиями «молодой человек» эмигрировал.

— Я не эмигрант, — ответил я, — я легально приехал в Париж для занятия живописью.

— А я думала... — произнесла Фигнер, её лицо вдруг стало грустным, и она умолкла, даже не назвав Ленину моего имени.

Ленин меня, конечно, тоже не узнал, и я сразу отошёл от него.

Так состоялась моя вторая встреча с Лениным.

На том же вечере я познакомился с Анатолием Луначарским, с Владимиром Антоновым-Овсеенко и с Л. Мартовым (Юлием Осиповичем Цедербаумом). Ни Фигнер, ни Ленин, ни его жена Крупская, ни Мартов на этом вечере, как и следовало ожидать, не танцевали. Танцевали Луначарский (модное тогда танго) и Антонов-Овсеенко (что-то вроде польки).

С Мартовым я нередко встречался потом в довольно легкомысленном кафе «Таверн дю Пантеон» на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Суффло, в подвальном помещении. Там играл очень хорошо слаженный оркестрик, выступали кабаретные певички и певцы, и посетители танцевали. Мартов, вечно перегруженный работой, почти каждый вечер сидел там у столика с чашкой кофе и рюмкой коньяка и писал бесчисленные страницы политических статей. Но за его столиком непременно сидели также две или три местные девицы, которых он угощал коньяком и ликёрами и с которыми был в очень дружеских отношениях. Девицы звали Мартова Monsieur Mars[3].

* * *

Третьего апреля 1917 года я был на Финляндском вокзале в Петербурге в момент приезда Ленина из-за границы. Я видел, как сквозь бурлящую толпу Ленин выбрался на площадь перед вокзалом, как вскарабкался на броневую машину и, протянув руку к «народным массам», обратился к ним со своей первой речью.

Толпа ждала именно Ленина. Но — не я. «Историческая» речь Ленина, произнесённая с крыши броневика, меня мало интересовала. Я пришёл на вокзал встретить не Ленина, а Бориса Савинкова (автора «Коня Бледного»), который должен был приехать тем же поездом.

Так проскользнула моя третья встреча с Лениным.

Вскоре мне удалось несколько раз увидеть Ленина на балконе особняка балерины Кшесинской, ставшего штаб-квартирой большевиков. Вокруг балкона собиралась разношёрстная толпа, перед которой Ленин и неизвестные мне тогда его соратники беспрерывно произносили пропагандные речи.

* * *

Когда 18 июня 1917 года произошло первое большевистское вооружённое восстание против Временного правительства, мой отец, возмущённый, вынул из своего архива письма Ленина, разорвал их и на моих глазах бросил в зажжённую печь. Эта вспышка негодования осталась Ленину неизвестной.

* * *

В середине сентября 1917 года забежала ко мне одна моя приятельница, студентка медицинского института, ярая большевичка, работавшая в секретариате при Смольном институте для благородных девиц, в то время уже занятом Советом рабочих и солдатских депутатов и центральными органами большевистской партии.

В дореволюционное время инспектриссой Смольного была моя тётка[4], сестра моего отца, вышедшая замуж за Николая Воронихина, личного врача императора Александра Третьего. Доктор Воронихин был внуком знаменитого зодчего и живописца Андрея Никифоровича Воронихина[5], украсившего Санкт-Петербург Казанским собором, зданием Горного института, домом Казначейства, построившего дворцы в Петергофе, в Гатчине, в Стрельне, колоннады и каскад в Петергофе и изумительную Строгановскую дачу на Большой Невке. В квартире тётки я всегда заглядывался на замечательный автопортрет Воронихина.

Семья Николая Воронихина была тесно связана с нами, и его дети, Кока и Маруся, были завсегдатаями нашего дома. После смерти их отца Кока — тогда гимназист восьмого класса — переселился к нам. Маруся же, ещё подросток, будучи воспитанницей Смольного института, жила в его здании вместе со своей матерью и нередко приглашала меня, по-родственному, в институт на торжественные ученические балы, куда я отправлялся в гимназическом «мундире» танцевать вальс и па-де-катр с «благородными девицами», облачёнными в очень красивую институтскую форму, а также пить фруктовый сироп, закусывая нежнейшими пирожными. Здание Смольного института, его коридоры и залы стали, благодаря этому, для меня хорошо знакомыми и оказались очень мало похожими на их будущую реконструкцию в известном французском фильме Мориса Турнера «Катя», с прелестной Даниэль Дарьё в главной роли.

Движимый любопытством, я несколько раз побывал в период Октябрьской революции («Десяти дней, которые потрясли мир», по выражению Джона Рида) в Смольном институте. Окружённый броневиками и пулемётами, он был ещё более неузнаваем, чем в упомянутом фильме. Вместо грациознейшей Даниэль — а таких было очень много в институте до Февральской революции — горластые рабочие и солдатские (вернее, дезертирские) депутаты, в засаленных тужурках и рваных шинелях с сорванными погонами, не только топтали по всем этажам валенками и сапогами почерневший паркет, дымя махоркой и пачкая стены, но часто храпели на полу, зарывшись в тряпки своих одежд. Возле двери, ведущей в кабинет Ленина, постоянно стояли то один, то два, то целый десяток вооружённых красногвардейцев. На двери оставалась прибитой металлическая дощечка с надписью «Классная дама».

Прибежавшая из Смольного приятельница в радостном возбуждении передала мне копию письма, присланного Лениным в ЦК партии из Финляндии, где ему пришлось в то время скрываться.

Вот этот, исключительный по неожиданности формы и мотивировки, текст:

«Надо на очередь дня поставить вооружённое восстание в Питере, в Москве, завоевание власти, свержение правительства. Вспомнить, продумать слова Маркса о восстании: восстание есть искусство.

К числу наиболее злостных и распространённых извращений марксизма господствующими социалистическими партиями принадлежит оппортунистическая ложь, будто подготовка восстания, вообще отношение к восстанию, как к искусству, есть бланкизм.

Обвинение в бланкизме марксистов за отношение к восстанию как к искусству! Может ли быть более вопиющее извращение истины, когда ни один марксист не отречётся от того, что именно Маркс самым определённым, точным и непререкаемым образом высказался на этот счёт, назвав восстание именно искусством, сказав, что к восстанию надо относиться как к искусству...

Восстание, чтобы быть успешным, должно опираться не на заговор, не на партию, а на передовой класс. Это во-первых. Восстание должно опираться на революционный подъём народа. Это во-вторых. Восстание должно опираться на такой переломный пункт в истории нарастающей революции, когда активность передовых рядов народа наибольшая, когда всего сильнее колебания в рядах врагов и в рядах слабых, половинчатых, нерешительных друзей революции. Это в-третьих. Вот этими тремя условиями постановки вопроса о восстании отличается марксизм от бланкизма.

Но раз налицо эти условия, то отказаться от отношения к восстанию как к искусству, значит изменить марксизму и изменить революции.

Переживаемый нами момент надо признать именно таким, когда обязательно для партии признать восстание поставленным ходом объективных событий в порядок дня и отнестись к восстанию как к искусству.

За нами верная победа, ибо народ уже близок к отчаянию и к озверению...

Мы отнимем весь хлеб и все сапоги у капиталистов. Мы оставим им корки, мы оденем их в лапти.

Мы должны доказать, что мы не на словах только признаём мысль Маркса о необходимости отнестись к восстанию как к искусству. А чтобы отнестись к восстанию как к искусству, мы, не теряя ни минуты, должны организовать штаб повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить Александринку, занять Петропавловку, арестовать Генеральный штаб и правительство, послать к юнкерам и к Дикой дивизии такие отряды, которые способны погибнуть, но не дать неприятелю двинуться к центрам города; мы должны мобилизовать вооружённых рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою, занять сразу телеграф и телефон, поместить наш штаб восстания в центральной телефонной станции, связать с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооружённой борьбы и т. д.

Это всё примерно, конечно, лишь для иллюстрации того, что нельзя в переживаемый момент остаться верным марксизму, остаться верным революции, не отнесясь к восстанию как к искусству».

Прочитав это наставление, я рассмеялся. Моя приятельница испуганно взглянула на меня.

— Я никогда не предполагал, что Ленин — такой глубокий теоретик искусства, — пояснил я, смеясь.

Не более чем через год после Октябрьского переворота моя приятельница, бывшая ярой большевичкой, но родители которой пали жертвой уличного самосуда, прокляла революцию и навсегда эмигрировала из Советской России.

* * *

В ночь на 26 октября 1917 года, после взятия Зимнего дворца и ареста членов Временного правительства, я снова пробрался в Смольный, где до пяти часов утра заседал съезд Советов.

На трибуне появился Ленин, вернувшийся из своего подполья. Встреченный неудержимыми рукоплесканиями, он, выждав минуту, взмахнул рукой и произнёс:

— Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили большевики, совершилась! Отныне у нас будет наш собственный орган власти, без какого бы то ни было участия буржуазии. Угнетённые массы сами создают власть. В корне будет разбит старый государственный аппарат и будет создан новый аппарат управления в лице советских организаций. Очередные задачи: немедленная ликвидация войны, немедленное уничтожение помещичьей собственности на землю, установление контроля над производством. Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная третья русская революция должна в своём конечном итоге привести к победе социализма. У нас имеется та сила массовой организации, которая победит всё и доведёт пролетариат до мировой революции. Да здравствует всемирная социалистическая революция!

Снова раздались бурные аплодисменты, крики: «Ленин! Ленин! Ленин!» — и, ещё не совсем уверенно, разразилось в переполненном до отказа зале пение «Интернационала» как гимна.

Последняя ленинская фраза осталась, однако, до сих пор не расслышанной, непонятой или умышленно забытой в Западной Европе, в Америке, во всех свободных странах, в то время как в Советском Союзе, водворившемся на территории бывшей России, эта фраза с той ночи и по сегодня является законом и неизменной целью: всемирная социалистическая революция. Судьба России как таковой Ленина больше не интересовала. Россия стала для него (и для его последователей) только частностью. Подобное непонимание или забывчивость приносят с каждым днём всё новые и новые победы международному коммунизму, то есть — расширению всечеловеческого рабства.

* * *

Александр Ильич Ульянов, брат Ленина, активный народоволец, был в 1887 году казнён в Шлиссельбургской крепости за участие в покушении на жизнь Александра Третьего. Я помню, как через несколько дней после Октябрьской революции один из друзей моего отца, сидевший у нас в гостях, сказал, говоря о Ленине:

— К сожалению, не того брата повесили.

В те же дни я случайно подслушал на улице, в углублении какого-то подъезда, такой шёпот:

— Ленин? Отъявленный капиталист!

— То есть как?

— Да очень просто: он только на «Капитал» и ссылается!

* * *

В ноябре того же года к моему отцу приехал от имени Ленина Марк Елизаров с предложением занять пост народного комиссара по социальному страхованию. Ленин предложил этот пост моему отцу, зная, что он был большим специалистом по вопросам страхования. Отец ответил категорическим отказом, заявив, что он является противником произведённого вооружённого переворота, свергнувшего демократический строй, противником всяческой диктатуры — личной или классовой (в данном случае диктатуры «пролетариата»), и что он не желает вступать ни в какое сотрудничество с ленинской партией и его правительством.

Отправившись через день в банк, чтобы взять некоторую сумму денег на недельные расходы, отец узнал, что его текущий счёт был целиком конфискован большевистской властью и что страховое общество, которым он управлял, уничтожено. Отец вернулся домой нищим. В 1920 году он умер. Когда весть о его смерти дошла до Ленина, моей матери была неожиданно назначена неплохая пожизненная пенсия как «вдове революционера».

Был ли это у Ленина просто акт политического лицемерия или жест, вызванный желанием очистить свою совесть, я не берусь судить. Второе предположение так же возможно, как и первое[6].

* * *

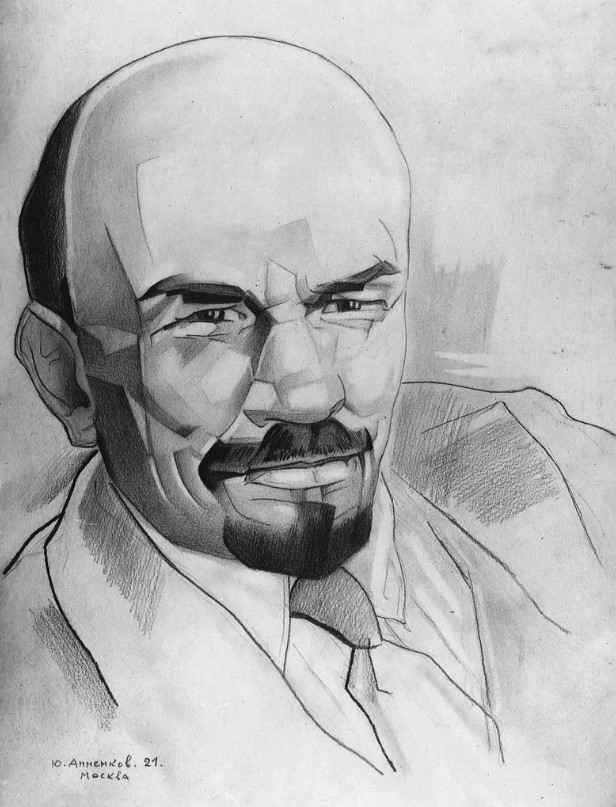

В 1921 году советская власть заказала мне портрет Ленина, и мне пришлось явиться в Кремль. Когда все очень несложные формальности были исполнены, меня провели в кабинет Ленина.

То, чего я инстинктивно ожидал, не произошло: Ленин не сидел за столом, углубившись в бумаги. Ленин не сделал обычной в таких случаях паузы, как бы с трудом отрываясь от дел и почти случайно заметив вошедшего. Напротив: как только я показался в дверях кабинета, Ленин быстро и учтиво встал с кресла, направляясь ко мне навстречу.

— Странно, — сказал он, гостеприимно улыбнувшись, — я думал почему-то, что вы гораздо старше... Садитесь, пожалуйста, будьте как дома.

Мы сели друг против друга.

— Я — жертва нашей партии, — продолжал Ленин, — она заставляет меня позировать художникам. Скажите, в чём будут мои обязанности и как вы хотите меня изобразить?

В двух словах я рассказал, что Ленин олицетворяет собой движение и волю революции, и что именно это я вижу необходимым отразить в портрете.

Ленин (улыбаясь): — Но, простите, я ведь только скромный журналист. Я предполагал, что на вашем портрете я буду изображён просто сидящим за письменным столом. Когда я увижу ваш холст осуществлённым так, как вы его мне представляете, то я непременно залезу под стол от смущения.

Я: — Право и привилегия художника — создавать образы и даже легенды. Если наши произведения оказываются в противоречии с правдой, то будущее наказывает за это прежде всего нас самих. Но лишать себя этого права мы, художники, не можем и не должны. О Ленине-журналисте, простите меня, я не задумывался, а писать портрет обывателя с бородкой я считаю сейчас несвоевременным.

После краткого молчания (я сказал, конечно, много лишнего) Ленин улыбнулся и произнёс:

— Хорошо. Я нахожу недопустимым навязывать художнику чужую волю. Оставим это право буржуазным заказчикам. Поступайте так, как вам кажется наиболее правильным. Я в вашем распоряжении, приказывайте, я буду повиноваться. Но сначала договоримся честно: я подчиняюсь партийной дисциплине, я исполняю волю партии, но я — не ваш сообщник.

И, рассмеявшись, добавил:

— Ответственность, как вы сказали, останется на ваших плечах.

Ленин был неразговорчив. Сеансы (у меня их было два) проходили в молчании. Ленин как бы забывал (а может быть, и действительно забывал) о моём присутствии, оставаясь, впрочем, довольно неподвижным, и только когда я просил его взглянуть на меня, неизменно улыбался.

Вспомнив о ленинской статье про «восстание как искусство», я попробовал тоже заговорить об искусстве.

— Я, знаете, в искусстве не силён, — сказал Ленин, вероятно, позабыв о своей статье и о фразе Карла Маркса. — Искусство для меня — это что-то вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его — дзык-дзык! — вырежем. За ненужностью. Впрочем, — добавил Ленин, улыбнувшись, — вы уж об этом поговорите лучше с Луначарским: большой специалист. У него там даже какие-то идейки...

Ленин снова углубился в исписанные листы бумаги, но потом, обернувшись ко мне, произнёс:

— Вообще к интеллигенции, как вы знаете, я большой симпатии не питаю, и наш лозунг «Ликвидировать безграмотность!» отнюдь не следует толковать как стремление к нарождению новой интеллигенции. Ликвидировать безграмотность следует лишь для того, чтобы каждый крестьянин, каждый рабочий мог самостоятельно, без чужой помощи, читать наши декреты, приказы, воззвания. Цель — вполне практическая. Только и всего.

Каждый сеанс длился около двух часов. Не помню, в связи с чем Ленин высказал ещё одну идею, которая удержалась в моей памяти:

— Лозунг «Догнать и перегнать Америку!» тоже не следует понимать буквально: всякий оптимизм должен быть разумен и иметь свои границы. Догнать и перегнать Америку — это означает прежде всего необходимость возможно скорее и всяческими мерами подгноить, разложить, разрушить её силу и волю к сопротивлению. Только после этого мы сможем надеяться практически «догнать и перегнать» Соединённые Штаты и их цивилизацию. Революционер прежде всего должен быть реалистом.

Ленин снова хитровато улыбнулся:

— Художник, конечно, тоже. Импрессионизм, кубизм, футуризм и всякие другие «измы» искажают искусство. Оно должно обойтись без «измов». Искусство должно быть реальным.

На банальную тему об отрицательной роли «измов» в искусстве Ленин писал в своих статьях. Раньше или позже наших сеансов — не помню.

Я хотел было спросить Ленина, как он относится к таким «измам», как «социализм», «коммунизм», «марксизм» и — в будущем — неизбежный «ленинизм», но удержался и промолчал.

В комнату тем временем вошла Крупская и спросила меня, не хочу ли я «глотнуть чайку». Я отказался и, поблагодарив, поцеловал её руку.

— Ишь ты! — воскликнул Ленин, засмеявшись. — Вы, часом, не из дворян?

— Из дворян.

— Ах, вот оно что... Впрочем, я тоже.

Когда мой набросок был окончен, Ленин, взглянув на него, сказал:

— Très bien[7], товарищ художник! Посмотрим, во что вы его потом превратите.

Весело смеясь, мы расстались, «товарищески» пожав друг другу руки, но, унося рисунок в папке, я уже знал, что задуманный ранее портрет Ленина как символа боевой воодушевлённости революции, символа перекройки судеб человечества я не сделаю. Роль Ленина в подобной «перекройке» показалась мне историческим недоразумением, промахом, массовой аберрацией сознания.

Выйдя из кремлёвских ворот, я вдруг испытал чувство морального облегчения, смысл которого осознал, лишь пройдя три или четыре улицы: оно было вызвано тем, что моё имя не ассоциировалось у Ленина с именем и драмой моего отца, которые не вплелись в наши беседы.

* * *

В декабре 1923 года Лев Борисович Каменев (тогда — председатель Московского совета, впоследствии расстрелянный Сталиным) предложил мне поехать с ним в местечко Горки (в 35 верстах от Москвы), куда, ввиду болезни, укрылся Ленин со своей женой. Я вижу как сейчас уютнейший барский (а не «рабоче-крестьянский») желтоватый особнячок в стиле русского ампира, с шестью белыми колоннами, возвышавшимися над голубым декабрьским снегом двора и сада.

Каменев хотел, чтобы я сделал последний набросок с Ленина. Нас встретила Крупская. Она сказала, что о портрете и думать нельзя. Действительно, полулежавший в шезлонге, укутанный одеялом и смотревший мимо нас с беспомощной, искривленной младенческой улыбкой человека, впавшего в детство, — Ленин мог служить только моделью для иллюстрации его страшной болезни, но не для портрета.

Я не хочу вспоминать об этой поездке в Горки, но и не могу забыть о ней. Это была моя последняя встреча с Лениным.

* * *

Осенью того же Двадцать третьего года мне случилось ехать в Москву с Григорием Зиновьевым в его личном вагоне. Первый председатель Третьего Интернационала (расстрелянный впоследствии Сталиным) говорил со мной о Париже. Глаза Зиновьева были печальны, жесты — редкие и ленивые. Он мечтательно говорил о Париже, о лиловых вечерах, о весеннем цветении каштанов, о Латинском квартале, о библиотеке Святой Женевьевы, о шуме улиц, и опять — о каштанах весной. Зиновьев говорил о тоске, овладевающей им при мысли, что Париж для него теперь недоступен. В Петербурге Зиновьев жил в гостинице «Астория», перед которой на площади — Исаакиевский собор, похожий на парижский Пантеон, построенный из сажи, купол которого Зиновьев ежедневно видел из своей парижской комнаты. Перед входом в Пантеон — зелёная медь роденовского «Мыслителя», упрятанного нынче в музей... Багровые листья осеннего Люксембургского сада; на скамейке — японский юноша, студент Сорбонны, размышляющий над французским томом химии или философии; золото рыб в тёмной влаге фонтана Медичи; осенние листья, порхающие над аллеями; эмигрантские споры за бутылкой вина в угловом бистро...

Вспоминая о Париже, Зиновьев рассказал, как Ленин по вечерам «бегал на перекрёсток» за последними выпусками вечерних газет, а ранним утром — в булочную за горячими подковками.

— Его супружница, — добавил Зиновьев, — предпочитала, между нами говоря, бриоши, но старик был немного скуповат...

Часа в четыре утра Зиновьев неожиданно воскликнул:

— Жратва!

Обслуженные его охранниками, мы съели копчёный язык и холодные рубленные куриные котлетки, запивая их горячим чаем.

Около пяти часов утра Зиновьев промычал:

— Айда дрыхать! — и, растянувшись на кушетке, сразу же захрапел, не раздевшись[8].

* * *

Косвенным образом меня связывало с Лениным ещё одно знакомство: близкий друг моего отца, его товарищ по ссылке и завсегдатай нашего дома, писатель и врач Сергей Яковлевич Елпатьевский. Автор книг «Рассказы о прошлом», «Очерки Сибири», «Окаянный город», «Служащий», «Воспоминания за 50 лет» (где Елпатьевский писал о своих современниках — Николае Михайловском, Глебе Успенском, Антоне Чехове и других), — Елпатьевский, вместе с Николаем Фёдоровичем Анненским (братом поэта Иннокентия Анненского), был редактором «толстого» журнала «Русское богатство» и — после Октябрьской революции — личным врачом Ленина, «кремлёвским лекарем».

С моего раннего детства и сквозь все годы юности в дни моих, довольно редких, заболеваний я всякий раз видел добрую, подбодряющую улыбку Сергея Яковлевича, склонявшегося над моей постелью. В послеоктябрьский, «кремлёвский» период своей жизни Елпатьевский во время наших встреч много и очень интересно рассказывал мне о Ленине, у которого бывал иногда почти ежедневно, но который в годы, предшествовавшие Октябрьской революции (1913–1914), писал о Елпатьевском не очень дружелюбно.

Это, вероятно, и сыграло решающую роль для всех тех, кому в СССР пришлось и приходится писать о Елпатьевском («Советская энциклопедия» и пр.). Нигде не упоминается о том, что Елпатьевский был в Кремле личным врачом Ленина. Но что это было так, мне известно с полной точностью.

Сергей Яковлевич говорил мне о своих разногласиях с Лениным, об ошибках марксизма, с которым Елпатьевский, бывший народоволец, отошедший от политической деятельности и ставший беспартийным, не мог согласиться.

— Но я доктор, лекарь, и наши разногласия не мешают мне следить за здоровьем Ильича, — улыбался Елпатьевский. — Политика и медицина не совпадают: политика часто требует угнетения и даже смерти. Медицина требует хорошего здоровья даже для приговорённого к смерти преступника.

* * *

Ленин умер 21 января 1924 года. Эхо разнеслось по всему миру.

Я жил в то время в Петербурге, работая над одной театральной постановкой. Но на следующий день после смерти Ленина я получил срочный вызов в Москву для того, чтобы написать портрет Ленина в гробу. Меня эта работа не вдохновляла и, чтобы избежать её, я тотчас переселился на несколько дней к одной актрисе Большого драматического театра (бывшего Суворинского), не оставив в доме моего нового адреса, но подсунув полученный вызов под входную дверь, как это обычно делал почтальон: звонок не действовал.

Портрет Ленина на смертном одре был написан масляными красками Кузьмой Петровым-Водкиным, а общий вид траурной залы Дома Союзов, украшенной пальмами и знамёнами, где отдавались последние почести Ленину, был запечатлён на гравюре Алексея Кравченко.

Однако, приехав в Москву недели через три, я был немедленно вызван в Высший военный редакционный совет, где мне предложили отправиться в основанный в Москве Институт В. И. Ленина для ознакомления с фотографической документацией ввиду предполагавшихся иллюстраций для книг, посвящённых Ленину.

«Ознакомление с документацией» продолжалось около двух недель. В облупившемся снаружи и не топленном внутри «Институте В. И. Ленина» (не путать с менее облупившимся, но столь же нетопленым в те годы московским «Институтом Карла Маркса и Фридриха Энгельса») меня прежде всего поразила стеклянная банка, в которой лежал заспиртованный ленинский мозг, извлечённый из черепа во время бальзамирования трупа: одно полушарие было здоровым и полновесным, с отчётливыми извилинами; другое, как бы подвешенное к первому на тесёмочке, — сморщено, скомкано, смято и величиной не более грецкого ореха. Через несколько дней эта страшная банка исчезла из Института и, надо думать, навсегда. Мне говорили в Кремле, что банка была изъята по просьбе Крупской, что более чем понятно. Впрочем, я слышал несколько лет спустя, будто бы ленинский мозг для медицинского исследования был перевезён куда-то в Берлин.

Среди множества ленинских рукописей я натолкнулся там на короткие, отрывочные записи, сделанные Лениным наспех, от руки, с большим количеством недописанных слов, что вообще было характерно для многих его писаний — до частных писем включительно (я мог судить по письмам, адресованным моему отцу). Эти записи, помеченные 1921 годом, годом Кронштадтского восстания, показались мне чрезвычайно забавными, и, без какой бы то ни было определённой цели, но просто так я, не снимая рваных варежек (пар изо рта валил облаками), незаметно переписал их в мою записную книжку.

Вскоре, однако, и эти ленинские странички, как и банка с мозгом, исчезли из Института — или ушли в партийное «подполье». Во всяком случае, я никогда не видел их опубликованными (за исключением двух-трёх отдельных фраз), что тоже вполне понятно.

Когда в 1926 году Борис Суварин (во Франции) и Макс Истмэн (в Соединённых Штатах) опубликовали знаменитое противосталинское «Завещание» Ленина, переданное Суварину Крупской, то коммунистическая пресса всего мира обрушилась на них, называя их клеветниками, а ленинское «Завещание» — их выдумкой, апокрифом. Доверчивые европейцы и американцы сразу же поверили коммунистам, и «Завещание» было скоро забыто, как анекдот. Прошло тридцать лет, прежде чем Никита Хрущёв, вынужденный к тому «десталинизацией», огласил, в свою очередь, этот документ, секретно хранившийся в Кремле, — и только после этого все вдруг поверили в его подлинность и в его, теперь уже утерянное, значение.

Когда я приехал во Францию, записная книжка лежала в моём кармане. О ленинских записках я больше не думал. Впрочем, если бы я и попытался их опубликовать за границей, их, несомненно, ожидала бы участь ленинского «Завещания». Но с течением времени они постепенно заняли в моём сознании одно из главных мест при мыслях о международном политическом положении, и после хрущёвских признаний я решил добиться опубликования ленинских страниц. Переведя их на французский язык, я предложил этот текст некоторым парижским газетам. Но все они отказались взять на себя «подобную ответственность», оправдываясь тем, что я не могу представить «официальных доказательств» подлинности текста. В ответ на моё замечание, что — в данном случае — это Советы должны предъявить доказательства, что Ленин этого никогда не писал, редакторы газет пожимали плечами. Текст остался неопубликованным, несмотря на то, что его историческое значение (которое я сам в 1924 году не смог осмыслить), по-моему, огромно.

В первые годы после Октября Ленин, человек практически дальновидный, скоро понял невозможность немедленного осуществления коммунистической революции в мировом масштабе и уже во время третьего конгресса Коминтерна необходимость восстановления дипломатических и коммерческих связей с «капиталистическими» странами была признана обязательной для спасения Советской России от её слишком рискованной изоляции. Задача начать в этом направлении первые дипломатические шаги была возложена на Георгия Чичерина.

Необнародованные ленинские записки говорили:

«В результате моих непосредственных наблюдений в годы моей эмиграции я должен признаться, что так называемые “культурные слои” Западной Европы и Америки не способны разобраться ни в современном положении вещей, ни в реальном соотношении сил; эти слои следует считать за глухонемых и действовать по отношению к ним, исходя из этого положения...»[9]

«Революция никогда не развивается по прямой линии, по непрерывному разрастанию, но образует цепь вспышек и отступлений, атак и успокоений, во время которых революционные силы крепнут, подготавливая их конечную победу»[10].

«На основании тех же утверждений и принимая во внимание длительность нарастания мировой социалистической революции, необходимо прибегнуть к специальным манёврам, способным ускорить нашу победу над капиталистическими странами.

а) Провозгласить, для успокоения глухонемых, отделение (фиктивное!) нашего правительства и правительственных учреждений (Совет Народных Комиссаров и пр.) от партии и Политбюро и, в особенности, от Коминтерна, объявив эти последние органы как независимые политические группировки, терпимые на территории Советских Социалистических Республик. Глухонемые поверят.

б) Выразить пожелание немедленного восстановления дипломатических сношений с капиталистическими странами на основе полного невмешательства в их внутренние дела. Глухонемые снова поверят. Они будут даже в восторге и широко распахнут свои двери, через которые эмиссары Коминтерна и органов партийного осведомления спешно просочатся в эти страны под видом наших дипломатических, культурных и торговых представителей».

«Говорить правду — это мелкобуржуазный предрассудок. Ложь, напротив, часто оправдывается целью. Капиталисты всего мира и их правительства, в погоне за завоеванием советского рынка, закроют глаза на указанную выше действительность и превратятся таким образом в глухонемых слепцов. Они откроют кредиты, которые послужат нам для поддержки коммунистической партии в их странах и, снабжая нас недостающими у нас материалами и техниками, восстановят нашу военную промышленность, необходимую для наших будущих победоносных атак против наших поставщиков. Иначе говоря, они будут трудиться по подготовке их собственного самоубийства».

Бросая теперь ретроспективный взгляд на почти полное сорокалетие «деловых» связей Советского Союза с «капиталистическими» странами, нельзя не признать записки Ленина пророческими. «Дипломатические» (если можно так выразиться) успехи советской власти достигли таких высот, что СССР имеет теперь в каждой свободной стране по два посольства: одно — официальное, которое не вмешивается во внутренние дела страны, где оно находится; второе — которому поручено вмешиваться во внутренние дела, — помещается в центральном комитете местной коммунистической партии.

* * *

С предполагавшимися иллюстрациями дело дальше не пошло. Но в конце марта 1924 года я получил следующее письмо:

СССР.

К. Ф.

Управление фабриками заготовления

Государственных знаков

Технический отдел

22 марта 1924 г.

Мытная, 17

Москва, Ильинка, № 10

Адрес для телеграмм: Москва, «Госзнак»

Тел. № 74–38

Художнику Анненкову Ю. П.

Управление фабриками Госзнак, нуждаясь в создании оригинала портрета В. И. Ленина, который одновременно, являясь художественным, мог бы служить и для целей последующего воспроизведения с него классической гравюры на металле для изделий Госзнака, остановилось на мысли обратиться к некоторым художникам с предложением исполнить такой портрет-оригинал на следующих условиях:

- Портрет ввиду указанной цели должен быть исполнен в академическом характере, желательно итальянским карандашом или однотонной живописью, и быть вполне законченным (не эскизным).

- Размер портрета предоставляется выбору и усмотрению художника, причём, однако, также следует иметь в виду вышеуказанное назначение портрета (служить оригиналом для металлографской гравюры).

- Крайний срок для исполнения и представления в Управление Госзнака портрета назначается 15 мая 1924 года.

- За каждый исполненный портрет по представлении его в Управление Госзнака (Мытная ул., д. 15–17), автору его будет уплачено 500 чер<вонных> руб<лей>, причём оригинал портрета будет считаться собственностью Госзнака и по его усмотрению может быть воспроизведён всеми доступными ему способами.

- Кроме того, по выбору Управления Госзнака, два лучших для целей гравюрного воспроизведения портрета из числа представленных будут премированы дополнительно: первый премией в 1 000 р<ублей> и второй — премией в 500 р<ублей>.

Предлагая Вам принять на себя исполнение такого портрета-оригинала на указанных выше условиях, Управление просит Вас уведомить его о согласии или несогласии.

Управляющий фабриками Заг<отовления> Госуд<арственных> зн<аков>

Енукидзе[11]

Такое же письмо было получено Исааком Бродским, Натаном Альтманом, Николаем Андреевым и ещё некоторыми из тех художников, которые имели случай сделать портрет или набросок с живого Ленина.

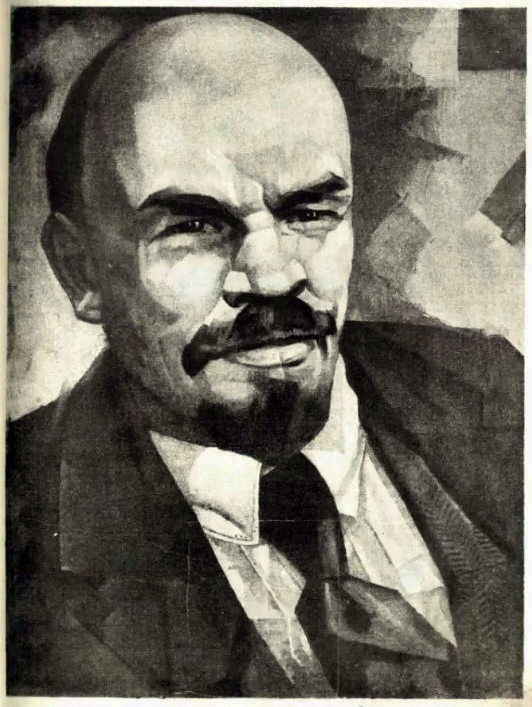

Я дал согласие и, приехав в Москву, исполнил большой портрет Ленина по моему наброску 1921 года. Голова Ленина, написанная масляными красками (чёрной и белой), занимала на холсте полтора квадратных аршина. Единственно, с чем я не мог согласиться и чему не подчинился, было условие выполнить портрет в «академическом характере». Мой портрет был ближе всего к кубизму, как и все мои работы тех лет.

Дня за три-четыре до указанного «крайнего срока» он был уже сдан в Госзнак. Несмотря, однако, на отсутствие «академизма», я получил через месяц, за подписью Енукидзе, извещение, что именно моему портрету Управление Госзнака присудило первую премию. Это оказалось весьма своевременным, так как я подготовлял мой отъезд за границу и, конечно, деньги мне были очень нужны. 1 000 рублей[12] равнялась тогда приблизительно 37 000 французских франков, что в 1924 году являлось для меня довольно полезной суммой. За границей у меня не было никаких связей и я знал, что мне придётся начать жизнь сначала.

Мой портрет Ленина был вскоре воспроизведён на советских почтовых марках, а также выставлен в советском павильоне на парижской Международной декоративной выставке 1925 года. Кроме того, я видел этот портрет воспроизведённым в различных заграничных печатных органах, как и мой набросок, сделанный в Кремле в 1921 году. В 1958 году в итальянской газете «Il Giorno» от 27 июня, в статье, посвящённой истории знаменитого парижского монпарнасского кафе «Ротонда», я увидел мой кремлёвский рисунок, сопровождённый следующим пояснением: «Ленин посещал “Ротонду”, где художник Анненков сделал его портрет, который мы публикуем». В течение трёх лет, что я прожил в Париже до революции, в 1911–1913 годах, я, завсегдатай «Ротонды», постоянно встречал там Цадкина, Пуни, Кислинга, Шагала, Фужиту, Орлову, иногда — Апполинэра, Модильяни и многих других известностей и знаменитостей, до Пикассо включительно, но ни разу не видел Ленина. Впрочем, Ленин покинул Париж в самом начале 1912 года. Теперь журналисты придумали эту ленинско-ротондскую легенду и довольно часто об этом пишут.

Где находится сейчас мой большой портрет Ленина, мне неизвестно. Рисунок, сделанный в Кремле, — пока ещё в Париже, в частной коллекции.

1961

Примечания (кроме оговоренных случаев) Павла Матвеева

[1] Все даты до 1 февраля 1918 г. приводятся Ю. Анненковым по старому стилю.

[2] Это утверждение Ю. Анненкова не соответствует действительности. Он родился вовсе не в Петропавловске-Камчатском (в 1889 г. — посёлке Петропавловский Порт), а в Петропавловске, окружном городке Акмолинской области, входившей в состав Степного генерал-губернаторства Российской империи (ныне — областной центр в составе Республики Казахстан). Однажды мистифицировав место, а равно и год своего рождения (во всех биографиях второй половины жизни таковым он указывал 1892-й), Ю. Анненков придерживался этой версии до последних своих дней и, по сохранившимся свидетельствам его современников, неизменно крайне болезненно реагировал на попытки кого-либо из них усомниться в её подлинности.

[3] Мсье Марс (фр.).

[4] Анна Семёновна Воронихина (урожд. Анненкова; 1853–1897).

[5] Грубая ошибка Ю. Анненкова: доктор медицины Николай Воронихин (1842–1896) не был внуком архитектора Андрея Воронихина (1759–1814), поскольку все дети того умерли во младенчестве, и тем самым род его прекратился. Врач Воронихин был сыном модельмейстера Санкт-Петербургского Императорского фарфорового завода Алексея Воронихина (1788–1846), племянника знаменитого архитектора.

[6] «Мы знаем Владимира Ильича Ленина, какой это был железный большевик... Но мы видим, по рассказу Лядова (М. Лядов. “Мои встречи с Лениным”, 1924), как Владимир Ильич в Женеве был на спектакле “Дама с камелиями”, и когда Лядов обернулся к Владимиру Ильичу, то увидел, как он платочком вытирал слёзы» (Стенограмма «беседы» Всеволода Мейерхольда с самодеятельными художественными коллективами завода «Шарикоподшипник» 27 мая 1936 года в Москве). — Примеч. автора.

Упомянутый В. Мейерхольдом Лядов — это Мартын Лядов (урожд. Мандельштам; 1872–1947), большевик, советский номенклатурный чиновник среднего звена, затем пенсионер. По неизвестной причине в годы Большого террора не был не только расстрелян, но даже и арестован. В 1920-е гг. получил известность в качестве одного из большевистских псевдоисториков, создателей намеренно извращённой истории РСДРП(б) и всевозможных мифов о В. Ленине, не имевших никакого отношения к подлинной истории этой партии и личности её вождя.

[7] Отлично, прекрасно (фр.).

[8] Данный фрагмент частично повторяет аналогичный сюжет, приведённый в четвёртой главе романа Ю. Анненкова «Повесть о пустяках», впервые опубликованного под псевдонимом Б. Темирязев в 1934 г. в берлинском издательстве «Петрополис». См. переиздание: Анненков Ю. [Темирязев Б.] Повесть о пустяках. СПб.: Изд. Ивана Лимбаха, 2001. С. 251, 253.

[9] В ленинском оригинале написано так: «В результ. моих непосред. наблюдений в годы моей эмигр. я должен признаться, ч. т. н. культурные слои Зап. Европы и Ам. не способны разбираться ни в соврем. полож. вещей, ни в реальн. соотношении сил». Дальше — точно так же. — Примеч. автора.

[10] Этот пассаж стал известен ещё при жизни Ленина и был не однажды повторён и комментирован Сталиным и позже Хрущёвым. Но прочитав это в Институте Ленина, я невольно улыбнулся: мне припомнилась фраза, сказанная Лениным на качелях в Куоккале. Эти фразы противоречили друг другу. — Примеч. автора.

[11] Впоследствии расстрелян Сталиным. — Примеч. автора.

[12] Имеются в виду «золотые» советские рубли (червонцы), введённые в обращение в 1923 г. в качестве одной из мер по реформированию системы денежного обращения в СССР эпохи НЭПа, терзаемого гиперинфляцией. В отличие от подверженных инфляции «совдензнаков» (не имевших никакого обеспечения ассигнаций, выпускавшихся Наркоматом финансов РСФСР в 1920–1921 гг.), «золотой» рубль был конвертируем к иностранным валютам и его обменный курс устанавливался Госбанком СССР по согласованию с Наркоматом финансов СССР.

Юрий Павлович Анненков (1889–1974) — советский, затем французский художник русского происхождения (книжный график, портретист, декоратор, сценограф, художник по костюмам). Литератор Русского Зарубежья (беллетрист, эссеист, мемуарист) — под псевдонимом Борис Темирязев и под подлинным именем.

Юрий Павлович Анненков (1889–1974) — советский, затем французский художник русского происхождения (книжный график, портретист, декоратор, сценограф, художник по костюмам). Литератор Русского Зарубежья (беллетрист, эссеист, мемуарист) — под псевдонимом Борис Темирязев и под подлинным именем.

Родился 11 (23) июля 1889 года в Петропавловске Казахстанском, где его отец — революционер-народоволец Павел Анненков (1861–1920) отбывал ссылку по приговору суда за участие в нелегальной антиправительственной деятельности. После снятия ссылки в 1894 году семье Анненковых было позволено вернуться в Санкт-Петербург.

С детских лет увлёкся рисованием. Был исключён из гимназии за «вольнодумство» (рисование карикатур на учителей). Учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета (не окончил). Безуспешно пытался поступить в Императорскую Академию художеств. В 1911–1913 годах проживал в Париже, где учился технике живописи у французских художников. В 1914 году, перед началом Первой мировой войны, вернулся в Россию. От участия в войне уклонился, считая это занятие не соответствующим своему творческому предназначению.

После 1917 года сотрудничал с новыми властями на ниве агитации и пропаганды; никаким репрессиям не подвергался, считался «придворным» кремлёвским художником. Получил известность в качестве автора серии графических портретов виднейших представителей российской литературы эпохи Серебряного века, а также первых лиц Советской России. В декабре 1926 года выехал из СССР за границу как советский командировочный, обратно не вернулся; однако до 1937 года сохранял советское гражданство. Всю оставшуюся жизнь провёл во Франции, работая по специальности — книжным иллюстратором, театральным и кинематографическим художником.

Умер 12 июля 1974 года в Париже.

Автор прижизненных книг: «Портреты» (1922), «Семнадцать портретов» (1926), «Повесть о пустяках» (1934), «Дневник моих встреч. Цикл трагедий» (1966, в двух томах).

Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»

Смерть Блока

Роман Каплан — душа «Русского Самовара»

Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»

Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»

Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже

Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца

Покаяние Пастернака. Черновик

Камертон

Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»

Возвращение невозвращенца

Смена столиц

Земное и небесное

Катапульта

Стыд

Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»

Встреча с Кундерой

Парижские мальчики

Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи