Литературная кухня

Популярно«Погружаюсь в слова...» Памяти Владимира Эрля

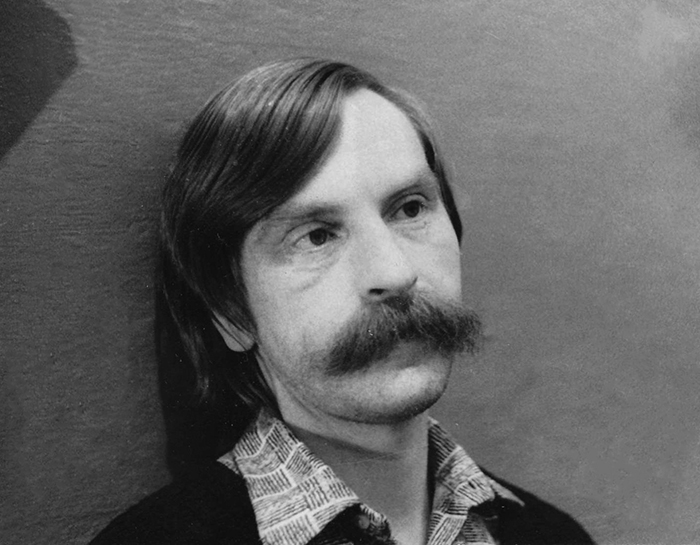

25 сентября ушел из жизни поэт, прозаик и текстолог Владимир Эрль. Воспоминаниями о нем поделились его близкие друзья и знакомые: Владимир Ханан, Александра Петрова, Вячеслав Долинин, Евгений Коган, Игорь Вишневецкий. Некоторые тексты были взяты из социальной сети «Фейсбук» с согласия их авторов.

В раю Академкниги

Владимир Ханан

25 сентября 2020 года умер Владимир Ибрагимович Эрль — один из значительнейших литераторов Ленинградского андеграунда. Человек, в котором всё было необычным: от псевдонима — отчество и фамилия — до текстов, над которыми вывихнет мозги не одно поколение учёных литературоведов.

Я познакомился с Эрлем где-то в начале 70-х годов в доме Юли Вознесенской, к которой зашёл по какому-то литературному делу. Через некоторое время там появился человек, похожий одновременно на Финна из Пушкинского «Руслана и Людмилы» и лапландского колдуна, если я правильно представляю себе лапландских колдунов: абсолютно белые волосы ниже лопаток и безумный, как мне показалось, взгляд. Почему-то мне запомнилось, что Эрль, а это был он, стоял напротив большого зеркала, и вместе со своим отражением производил впечатление, которое я не могу забыть полвека. Нас представили друг другу, и на этом наша первая встреча закончилась. Потом мы изредка встречались на литературных, как сказали бы сегодня, тусовках, но дружеское сближение шло медленно. Эрль принадлежал к группе «поэтов Малой Садовой», куда кроме него входили Саша Миронов, если не ошибаюсь, Женя Вензель и ещё кто-то, чьих имен я не помню. У меня с ними не было общих интересов, ни творческих, ни иных, и наши встречи, как правило, были случайными. Должен сказать сразу, что, несмотря на многолетнюю дружбу, текстов Эрля, главным образом прозаических, я не понимал, что совершенно не мешало нашему общению. По-настоящему сблизила нас котельная. Уверен, что со временем найдутся учёные, изучающие этот необычный феномен: котельные, ставшие клубами для неофициальной культуры. В котельных работали Олег Охапкин, Александр Миронов, Алексей Шельвах, Юрий Колкер, Елена Пудовкина, Александр Смирнов, Борис Лихтенфельд, Вячеслав Долинин, Борис Дышленко, Борис Останин, Александр Кобак, Владимир Эрль, Евгений Звягин и ещё десятки литераторов, не считая художников и музыкантов. Лучше всех об этом разношёрстном обществе сказал своему заместителю начальник треста котельных: «Ты у себя всю ленинградскую контру собрал».

Вместе с Эрлем я работал дольше всех. Мы трудились в котельной на Мойке, которая отапливала Ленинградский телефонный узел, ЛЭИС — институт связи и ещё какие-то дома. Обычно смена Эрля была после моей, он приходил, мы пили чай, разговаривали на разные темы и обязательно разгадывали кроссворды.

Иногда на один кроссворд уходило несколько смен, но разгадывали мы их до конца — не исключаю, что своей богатейшей эрудицией я обязан именно этому нашему хобби. В отличие от меня Эрль был киноманом, благодаря ему мы с женой посмотрели немало замечательных фильмов, таких как «Тень воина», «Скромное обаяние буржуазии», «Амаркорд» и других. Эрль тогда жил в конце Невского около площади Восстания, так что билеты покупал он, мы с женой появлялись уже к сеансу. Кроме кинофильмов Эрль познакомил меня со стихами уже покойного Леонида Аронзона, с которым дружил много лет, стихами трансфуристов Сергея Сигея и Ры Никоновой, а также с любимыми Борисом Вианом и Алланом Роб-Грийе (с последними двумя — заочно).

Я не уверен, что с Эрлем было легко общаться, хотя лично у меня проблем не возникало никогда. Трудность в общении могла состоять в том, что Эрль был, если можно так выразиться, старомодно принципиальным человеком: невежливо отозвавшийся об уважаемом Эрлем человеке, тем более покойном, моментально и навсегда исключался из числа Володиных знакомых. В известный «Клуб 81» не вступили ни он, ни я, но интересно, как он сформулировал причину нашего невступления: «Не следует ходить в совет нечестивых» — и это не смотря на то, что убеждать нас изменить своё решение старались уважаемые в наших кругах Борис Иванович Иванов и Сергей Стратановский.

С середины мая примерно до середины сентября котельные не функционировали, и нас гоняли на разные малоприятные работы вроде уборки помещений, прополки овощей на с/х участках (каждое солидное учреждение имело такие участки) и ещё что-нибудь в подобном роде. Лето было временем наших отпусков. К тому же, иногда можно было исхитриться и выпросить отпуск за свой счёт. В один из таких случаев я предложил Эрлю совершить путешествие в мою любимую Литву, куда я ездил регулярно с середины 60-х годов. Сначала в Вильнюс, который я любил и знал, кажется, до последнего переулка, а потом в деревеньку Лишкява, затерянную в дзукийских (южная Литва, ягодная и грибная) лесах на живописном берегу Немана. Через несколько дней мы с жёнами были в Вильнюсе. Я с удовольствием, как заправский гид, показывал красоты этого прекрасного города, а об одном месте мне хочется рассказать особо. Однажды мой вильнюсский друг, поэт и переводчик Виталий Асовский, отвёл нас с Эрлем в какое-то НИИ, в котором находился неизвестный даже большинству местных книголюбов филиал магазина Академкнига. И в этом филиале нам открылось без преувеличения фантастическое зрелище: на полках стояли стопками Литпамятники, за которые в Ленинграде огромное количество людей без сожалений отдали бы свою бессмертную душу. И когда мы выходили из этого магазинчика, нагруженные этим богатством, Эрль сказал: «Примерно так я представлял себе рай».

Позже была тихая и уютная Лишкява — в восьми километрах от милого городка Друскининкай, от которого за 40 минут можно было доехать до белорусского Гродно, славного непривычной для России архитектурой и книжными магазинами, где на полках спокойно стояли Кафка, Камю, Мандельштам и другие книжные редкости. В Гродно мы ездили несколько раз, всегда возвращаясь с богатой добычей.

После моего отъезда в Израиль наше общение с Эрлем практически прекратилось. Если не считать двух моих приездов в Ленинград, мы уже не виделись и только изредка переговаривались по телефону и электронной почте. Постепенно это свелось к двум «встречам» в мае — в мой день рождения 9-го и его — 14-го.

В последний раз такая «встреча» произошла в этом году.

Я не очень люблю Ахмадуллину, но в моей голове всё чаще звучат строчки «По улице моей который год звучат шаги — мои друзья уходят». И по моей улице уходят коллеги и одноклассники, бывшие соседи и родственники — и всё чаще ровесники. Сейчас все они постепенно обживают своё новое жизненное пространство, куда совсем недавно перешёл мой друг Володя Эрль, оригинальный литератор и замечательный человек. И я надеюсь, что там ему будет не хуже, чем в том маленьком раю институтского филиала вильнюсской Академкниги.

Любимый Эрлик

Александра Петрова

Володя Эрль. Его педантичность, упрямство, трепетность, честность, стойкость, последовательность и верность до последнего себе самому, своему горизонту, своим друзьям (живым и мертвым, пусть даже лично не знакомым, поскольку разминулись во времени, как, например, с Введенским, Хармсом, Вагиновым, Добычиным). Такой человек мог сформироваться, создаться из отчаяния и вопреки навязываемому государственному забвению и кривозеркальности только в контексте эпохи, ставшей уже историей, но в которой мне все-таки, наверное, посчастливилось (а не наоборот) жить, как в своей.

Даже на фоне весьма необычных людей из его, из нашей среды Эрль выделялся и мог показаться фигурой гротеска. «Иностранство», загадочность, широкополая шляпа, длинный пиджак, длинные волосы, рыжие усы, обворожительная улыбка, модник вне моды.

Я подружилась с ним в августе 1991 года, и наше общение продлилось до моего отъезда в Иерусалим в марте 1993-го. Гуляли, ходили друг к другу домой, вечерами говорили по телефону, как бывало в те времена, иногда часами.

Эрль мне казался человеком вне быта, и меня поразило, когда однажды он тихо и быстро помыл всю посуду, стоявшую в моей раковине, пока я была с детьми в комнате. Этот трюк он проделал дважды. С моими девочками четырех и пяти лет он общался, не делая скидки на разницу в возрасте, — глубоко, серьезно, но и ласково, по-кошачьему. Однажды он подарил Соне свою любимую детскую игрушку, бюст обезьянки, которая спасала Соню от разных трудностей и была всегда рядом, пока уже в Иерусалиме не была случайно раздавлена во время игры, и сколько тогда было рыданий и слез по любимому Эрлику — дети так называли и Володю, и заодно — обезьянку.

Преданность Эрля избранным и единственно, на его взгляд, стоящим поэтам-писателям была абсолютной. Он напоминал смиренного, аскетичного, монотонного, безжалостного к себе (и к потенциальным оппонентам, извратителям текста) монаха, когда сверял их тексты, делал комментарии, рассказывал об их жизни. По сути, он жил для текстов других и сам был текстом.

В своем дневнике 90-х я нашла несколько записей о Володе. Перепишу здесь кусочки: «... он чувствует Хвостенко близким себе и говорит, что его нельзя измерять, как других. Вот есть много поэтов, а есть также явления, как Крученых.

Тех, скажем, можно измерять по линейке или на вес, а его, скажем, на градусы. Это нечто иное, невписанное».

«Однажды Эрль дал мне замысловатый железный предмет и просил угадать, что это. После того, как я весь его обнюхала и чуть ли не попробовала на язык, он сказал мне, что это плевательница».

«А вообще он очень похож на ослика Иа-Иа. Я сказала ему об этом, на что он ответил: «Я всегда старался».

«Вечер Хвоста в ВТО: вначале Уфлянд читал стихотворения, Эрлик, назвав себя учеником Аронзона и Хвостенко (даже, — сказал, — Арoнзон упрекал меня за хвостизмы), прочел два стихотворения. Мне понравились они. ... Эрлик, напившись, вчера вновь был, как прежде: вкрадчив и трепетен».

Мне грустно, что больше не вышло встретиться. В последние годы мы редко переписывались в чате. На фотографиях это был совсем другой человек, хотя и в этом образе была яркость и лица необщее выражение.

Владимир Ибрагимович Эрль, он же Владимир Иванович Горбунов

Вячеслав Долинин

У Эрля в коммунальной квартире на улице Дзержинского я бывал с середины 1970-х. Я изучал самиздат, и меня интересовали книги его домашних издательств «Польза» и «Палата мер и весов». Таких искусно оформленных самиздатских книг я никогда ранее не видел, каждая из них смотрелась как ювелирное изделие.

Эрль заваривал крепкий чай. В местах не столь отдалённых он никогда не был, но умел «замутить» чифирь как настоящий зэк. Чай Эрль предпочитал индийский и вообще к Индии в ту пору был неравнодушен. Читал литературу об индуизме, любил индийские благовония и приправы, покупал пластинки с записями Рави Шанкара.

Примерно раз в месяц мы с ним встречались на литературных собраниях Шимпозиума, проходивших, в основном, на квартире Елены Шварц, а в некоторых случаях у меня на Шпалерной. Для ритуального употребления на этих собраниях участники Шимпозиума приносили крепкие алкогольные напитки, приготовленные по собственным рецептам. Эрль проявлял в этом деле творческий подход — настаивал водку на редьке и ещё каких-то едких растениях. От такого напитка внутренности обжигало адским пламенем.

Творческий подход Эрль проявлял и в иных сферах. Так однажды он написал письмо в редакцию журнала «Корея», в котором поздравил «Великого Вождя и Солнце Нации» товарища Ким Ир Сена с днём рождения. Из редакции Эрлю пришёл ответ на глянцевом цветастом бланке. В нём его благодарили за поздравление «Вождю» и «Солнцу».

С 1980-х Эрль готовил библиографическую роспись самиздатских литературных журналов, альманахов и сборников. Ко мне он обратился с просьбой

о поддержке. Я получил от него список под заглавием «Невиданные «Часы».

В нём Эрль перечислил выходные данные как «Часов», так и других изданий, которые хотел найти. Многие из них я сумел отыскать и ему предоставить. В свою очередь в 1981-82-м я брал у Эрля самиздат для подготовки антологии ленинградской неофициальной поэзии «Острова», в составлении которой участвовал. Своевременно возвратить взятые тексты мне не удалось — правда, моя вина в этом была минимальной.

Потом мы долго не могли общаться, опять-таки не по моей вине, но в декабре 1986-го с Полярного круга я смог послать ему поздравительную открытку. На открытке, насколько я помню, было написано: «Уважаемый Владимир Ибрагимович! Желаю Вам весело встретить Новый год и повидаться с Дедом Морозом. Разные Деды Морозы ходили по улице Дзержинского. Надеюсь, что к Вам придёт добродушный, щедрый и совсем не страшный».

В начале 1987-го я вернулся в Питер и, наконец, смог вернуть Эрлю взятый у него самиздат. Не прошло и пяти лет…

Эрль, как и многие питерские поэты, трудился в котельной, но потом врачи запретили ему ночные дежурства, и он переквалифицировался в киоскера.

Киоск «Союзпечати», в котором он работал, находился на Сенной площади рядом с рынком. Соседство с бойкой торговой точкой пробудило в Эрле предпринимательский талант. В его киоск, помимо советской прессы, поступали газеты стран социалистического лагеря. Многие из них состояли из нескольких листов. Эрль начал продавать каждый такой лист отдельно по цене целой газеты. Рыночные торговцы эту прессу охотно раскупали. Они не были сильны в языках стран социализма, газеты не читали, а сворачивали из них кульки для семечек и прочей сельхозпродукции.

В круг общения Эрля входили в основном авторы самиздата. Среди них был и Виктор Кривулин. Однажды при мне Кривулин затеял спор с Эрлем и назвал его ханжой. Тот встрепенулся: «Да, я ханжа. И на том стою». А через некоторое время мы с Эрлем встретились снова, и он объявил: «Я начал выпускать журнал «Ханжа», на днях вышел четвёртый номер». — «Владимир Ибрагимович, — с удивлением спросил я, — а когда же вы издали первый номер?» Эрль окинул меня высокомерным взглядом и гордо произнёс: «Не такой я дурак, чтобы начинать с первого номера».

«Плыл по волне размер стиха и незаметно затихал»

Евгений Коган

Есть некоторое количество текстов, которые мы знаем с детства (у каждого они свои, хотя вот, скажем, «Я спросил электрика Петрова...» — это, конечно, из ряда общих знаний) и считаем едва не народными, хотя у них есть авторы (как у того же «электрика Петрова» автор Олег Григорьев). Или, например, я откуда-то знаю этот текст, с детства:

На газоне свежевскопанном

лежала кошка белолапая —

то ли лапы загорелые,

то ли морда неумытая.

Несколько лет назад выяснил, что и у этого текста есть автор — Владимир Эрль. Гений, с которым нам довелось жить в одно время.

Я познакомился с ним непозволительно поздно — что ли в январе этого года меня привел к нему Борис Лихтенфельд. Эрль уже был очень плох — в редкие минуты просветлений он хвастался подготовленной им вместе с Александром Скиданом для НЛО огромной книгой Василия Кондратьева (над собранием Кондратьева он работал почти двадцать лет), вспоминал свои любимые книги — Хармс, Вагинов, Добычин, вот это все, он показывал рукой на то, что осталось от его уникальной библиотеки, говорил о большой собственной книге, над которой работает — а потом вдруг начинал выть или повторять одну и ту же фразу, его сознание уплывало, он оказывался где-то в собственном мире, «наблюдая гладь сиреневого Стикса». Я познакомился с ним непозволительно поздно — у меня было к нему столько вопросов! Вопросов, которые больше некому задать.

В том, что написано ниже, я не буду менять настоящее время на прошедшее, ладно?

* * *

Эрль — поэт, который как бы осуществляет связь времен: между ОБЭРИУ (Эрль — не просто знаток и публикатор Хармса (первое собрание сочинений Даниила Ивановича, четырехтомное, было опубликовано в Бремене как раз стараниями Эрля и Михаила Мейлаха), Введенского и Вагинова, он одной своей ногой как бы стоит в текстовом и мировоззренческом пространстве обэриутов) и, например, Крученых (и в пространстве Крученых и, я не знаю, Хлебникова стоит вторая нога Эрля). Начиная со своих первых стихов, написанных в середине 1960-х, Эрль исследует буквы, слова и смыслы. Ну, то есть, с одной стороны:

Здесь лось прошел, задев кору ольхи губами,

здесь невеликая качается безумно птица,

здесь ты — не в силах сторониться —

стоишь, откинув тень на камень.

Валун, свой профиль обратив к покою неба,

наверно, ждет движения руки, —

и видно в сумерках: по озеру круги

расходятся…

А с другой:

смола устала

где-то

как его?

Но у Эрля есть, например, и третья нога, и она расположилась в том текстовом пространстве, в котором нащупывали пути-дорожки Ян Сатуновский и, в большей степени, Всеволод Некрасов:

Первое апреля

первое июня…

Даже не поверю,

если ветер дунет.

Если он не дунет,

тоже не поверю…

Первое июня,

Первое апреля…

Четвертая нога Эрля — в мире абсурда (или парадокса, хотя не сказать, что между абсурдом и парадоксом — один шаг), и так далее: ног у Эрля бессчетное количество. При этом Эрль никому не подражает — он именно что исследует пространство букв, слов и смыслов, как это делали его предшественники. Некоторое время назад критик Игорь Гулин совершенно по другому поводу очень, как мне кажется, точно сформулировал суть обэриутского письма: «Письма, понимаемого не как сумма приемов или банализированный «абсурдизм», скорее — как катастрофическое состояние языка, когда у слов нет времени, нет сил означать то, к чему они привыкли. <…> Еще точнее так: слова, имена, ритмы, стили отказываются означать то, к чему привыкли, принимают здесь свои новые хрупкие, ненадежные роли из солидарности к говорящему, в качестве жеста поддержки поэту в его невозможном положении…» Эти слова, думаю, можно отнести не только к обэриутскому письму, но и к упомянутым текстовым опытам Крученых, и к текстам Сатуновского и Некрасова. И — к текстам Владимира Эрля, не продолжателя, но как бы современное воплощение русского авангарда.

Но писание текстов (и путешествия в заминированные поля букв, слов и смыслов) — не единственное, чем славен Эрль. Он знаток того самого русского авангарда, публикатор и исследователь поэзии ОБЭРИУ. Кроме того, в свое время он был одним из главных действующих лиц ленинградского самиздата — он был и составителем, и издателем, и, естественно, самиздатовским автором.

Он — отец-основатель арт-группы «Хеленукты» (1966-1972), в которую входили такие же, как он, увлеченные авангардом и обэриутами люди, в том числе Алексей Хвостенко, Александр Миронов, А. Ник (Николай Аксельрод) и другие: «Лучше нас никого нет, да и вообще никого нет…» Он, говоря коротко, один из главных людей советского поэтического (и не только поэтического) авангарда — второго авангарда или неофициальной, «той» культуры: в одном из редких интервью он так сказал по поводу своей книги «С кем вы, мастера той культуры?»:

«Я считаю, что сейчас время культуры вообще угасает. Сама культура угасает, а тогда еще что-то было. Я подразумевал, что пишу не о советских, не об официальных «мастерах», имел в виду то, что называют второй культурой, неофициальной. Но теперь все пришло к своему логическому концу... Увы...»

* * *

Его «Собрание стихотворений (тяготеющее к полноте)» на сегодняшний день — самый полный свод (в основном, поэтических) текстов Владимира Эрля (тут стоит заметить, что книг у Эрля вообще мало, четыре или пять, и все выпущены мизерными тиражами) — вышло несколько лет назад в крошечном издательстве «Юолукка» и сопровождалось какой-то звенящей тишиной. Сейчас там же готовится еще одна большая книга Эрля — та самая, о которой он рассказывал мне в январе. А глава издательства Олег Дмитриев сегодня написал: «Владимир Эрль — наш первый автор, с него началась «Юолукка»… Видимо, книгой Эрля, которая сейчас в работе и которой он не дождался, мы и закончимся. Очень даже символично».

плыл по волне размер стиха

и незаметно затихал

и успокаивался дух —

и тух…

Они меня не поймут

Игорь Вишневецкий

Владимир Ибрагимович. Я никогда не называл его так, разве что несколько раз в шутку, в самом начале знакомства. «Да, — отвечал он мне со всегдашним юмором, — я по-хорошему должен быть Ибрагим-оглы, но уж так получилось...»

Эрль всегда был для меня Володей, по его собственному настоянию. При этом мы оставались на вы.

Совершенно не помню, когда мы познакомились. Но уже весной 1990-го, то есть больше тридцати лет назад, когда я вернулся из поездки в Соединённые Штаты по образовательному обмену и добрался с вещами из аэропорта Шереметьево (в котором меня никто из домашних не встречал) на Речной вокзал, то родственники приветствовали в дверях с загадочным сообщением: «Тут у тебя живёт твой знакомый, этот, ну как его? Не произнести». — «Кто же?» — «Эрль», — исправила положение тогдашняя жена. «Как? А почему вы не сообщили мне в Америку?» — «Ну, мы думали, что ты знаешь, и что всё согласовано», — сказала бывшая жена. Я действительно как-то обронил: «Володя, если что, можете остановиться в Москве у меня». Но совершенно не предполагал, что он так скоро этим воспользуется. Тут в коридоре появился полувиноватый В. Э., напоминавший больше всего свои фотопортреты конца 1970-х, — худощавый, чуть ироничный — и, застенчиво улыбаясь сквозь пышные рыжие усы (бороды он тогда не носил), произнёс: «Я, если можно, поживу у вас ещё». Тесть, тёща и тогдашняя жена не возражали, и Володя прожил ещё целый месяц. Всё это время он занимался подготовкой к печати собрания прозы Вагинова (выверенное и откомментированное совместно с Т. Никольской, оно увидело свет через год в московском «Современнике») и второго, уточнённого издания двухтомника Введенского (был под редакцией Володи и М. Мейлаха напечатан в 1993-м в «Гилее», первое издание под редакцией М. Мейлаха вышло в «Ардисе» в начале 1980-х).

Как мы тогда уместились всемером — родители жены, Эрль, я с женой и сыном и французским бульдогом — в трёхкомнатной квартире, ума не приложу. Сын был перемещён в нашу комнату, Володе был препоручен французский бульдог. В неизбежном хаосе нашего дома (где каждый думал, что другие знают обо всём лучше, а в результате никто ничего не знал наверняка) Володя оказался лёгким жильцом. Себе он практически ничего не требовал, кроме крепчайшего чаю, и бесконечно курил «Беломор». Впрочем, в той квартире курили все, кроме тёщи, нашего маленького сына и бульдожки (сейчас я бросил курить, а сын, наоборот, закурил: его черёд бороться с общепринятым). Днём, когда я уходил преподавать в 57-ю школу, Володя либо тихо сидел над своими корректурами, либо бесконечно пропадал в «Современнике» (кто помнит тянущую нервы из авторов/публикаторов работу с советскими редакторами, тот поймёт почему), либо где-то ещё, но к вечернему обеду он возвращался. Думаю, бесплатный приличный стол был тем, что побуждало его задержаться у нас как можно дольше. Вообще он казался в свои 43 года довольно неустроенным и каким-то неприкаянным. Я бы сказал «как и следует быть поэту», если бы не знал на примере себя самого и друзей, что поэт может существовать иначе.

Моя жена сказала ему как-то: «Володя, давайте я вам хоть пуговицу пришью и рубашку постираю». — «Не надо, с пуговицей я сам (пуговица так и осталась непришитой), а рубашка у меня ещё одна есть!» К концу второго месяца проживания у нас Эрль, наконец, сменил рубашку.

Блеск и обаяние его проявлялись в разговоре, жесте, умении неожиданно подать написанное им и другими. Крайний авангардист в своих лучших вещах, он больше всего ценил точный жест за его однократность, и отнюдь не стремился превратить его, как нынешние актуальные сочинители в легко тиражируемый, пожираемый академической индустрией (и перерабатываемый её организмом в виде переводов, статей и т. п.) товар. Да я и не уверен, что он тогда (да и после) совпадал с актуальными по существенным вопросам. Совершенно случайно я в период его проживания у нас узнал о большой симпатии В. Э. к мыслителю довольно неожиданного для людей его склада толка. Дело происходило так. После сытного обеда, закурив над чашкой крепчайшего чая привычную беломорину, на крохотной кухоньке той самой квартиры, где с трудом можно было поместиться даже троим-четверым, Володя со спокойной чёткостью и одновременно с важностью, глядя в сторону окна и кухонных плит, произнёс:

В городском суде играет

духовой оркестр:

на скамейке подсудимых

сам Жозеф де Местр!

Я начал истерически хохотать, Володя лишь лукаво улыбнулся, хитро моргнув глазом. А, отсмеявшись, я подумал: «Суд-то — не Ленинградский ли городской? Где ещё оказаться автору «Санкт-Петербургских вечеров»?»

Уезжая, Володя подарил мне в благодарность собственный портфель, по его словам, «самую ценную вещь», которая у него была: «Храните его, вы этим портфелем владеете по праву!» Я был чрезвычайно тронут подарком безбытного поэта, тем более что знал, что Володю, как на рисунке Галины Блейх, вынесенном потом на обложку «Книги Хеленуктизм» (1993), чаще всего изображали в ту пору в широкополой шляпе, в плаще и с тем самым видавшим виды легендарным портфелем, в котором он носил виртуозно, с немалой выдумкой отпечатанные на пишущей машинке листки своих и чужих сочинений и корректуры, находившихся в процессе подготовки публикаций. Увы, практической пользы от подарка было мало: портфель оказался ветхим, ничего из своего я ни носить, ни держать в нём не смог, и очень скоро он был ликвидирован вместе с другим «художественным хламом», оставшимся после меня на квартире, где в 1990-м гостил Володя (включая рисунки друзей — то, о чём я жалею больше всего), после того как я расстался со своей тогдашней женой, а ведь тот самый легендарный портфель мог бы быть теперь передан какому-нибудь литературному музею. Володя, узнав о судьбе пропавшего подарка, сильно расстроился. Для него этот портфель был чем-то вроде живого существа.

Из собственных сочинений Володя придавал исключительное значение юношеской повести «В поисках за утраченным Хейфом», написанной в основной своей части ещё в 1960-е, когда автору было 18-19 лет. Название, понятно, отсылало к заголовку эпопеи Марселя Пруста в переводе Адриана Франковского, но в противоположность многим томам французского романа повесть Эрля была крошечной: всего несколько десятков страниц машинописи, трясясь над которыми как над величайшей ценностью, Володя всё-таки дал почитать сочинение мне. Действие повести происходит «в будущем», в 1970-е и в прошлом одновременно: одно из действующих лиц (точнее один из многих мужских и женских голосов) «Хейфа» поздравляет адресата «с наступающим 1663 годом». Причём пародия на многоголосный роман в понимании Бахтина здесь не главное. Главное, и предположение это основывается на общении с автором, — запись текста в машинописной версии: абсурдирующая разбивка внутри не помещающихся в строку слов, размывы краёв текста, лесенки и столбцы слов и знаков препинания, включение в прозу того, что мы бы сейчас считали «found literature» (или имитаций таких текстов, якобы написанных другими, — от энциклопедической статьи до частного письма; впрочем, Саша Скидан на основании разговора с Володей указал на целый ряд отнюдь не воображаемых авторов, подвергшихся в «Хейфе» графическому переосмыслению: Владимир Ленин, Лев Никулин, Евгений Пермяк; я тоже припоминаю рассказ Володи о включении в повесть «Апрельских тезисов»), наконец, стихов, которые оказываются в середине размыты, и мы получаем лишь остатки некоторых слов, состоящих из одной, максимум двух букв, например, «й», «ть», «ь», «г». Наконец, там, где возникает сюжетность, как в истории о пассажире, чья свежая платиновая коронка была без особых раздумий выдрана изо рта для восстановления работы заглохшего двигателя катера, мы попадаем в намеренно брутальный мир, живущий — как в последствии у московских концептуалистов — по законам слабо мотивированного эксцесса, мир, заставляющий задуматься о привычном и потому незаметном насилии, окружавшем нас.

Тут следует оговориться: приёмы, поставленные в Москве в 1980-е, что называется, «на поток», были у Эрля более эффектными в силу однократности и того естественного, не выпячиваемого артистизма, с каким они оказывались задействованы. Крепко запомнились и основанные на «небольшом смещении» неологизмы «Лен-ад» (от Ленинграда, я потом им активно пользовался), «экземен». Знал я и о Володином восхищении Беккетом, сделавшим ставку, если выражаться языком другого чрезвычайно ценимого Эрлем автора — А. Введенского, на уважение к «бедности языка», к «нищим мыслям» (что в мышлении Эрля, православного христианина, было куда более верной дорогой в Царствие небесное, чем изощрённое велеречие). Такой радикальной постбеккетовской прозы — или «как бы» прозы, потому что там присутствовали и стихи, — не писал в СССР в 60-е никто. Я также, как хорошо знавший авангардную музыку 1960-х, видел тут прямую связь не с чётко нотированной, а с суггестивной, метафорической, «рисовальной» записью тех или иных партий в партитуре, столь распространившуюся именно в то время, когда юный Эрль сочинял свою повесть, среди продвинутых подсоветских композиторов под влиянием, например, польской сонористики.

А реальное (или мнимое) присвоение в «Хейфе» кусков чужого текста с минимальным, но при этом очень ясным авторским смещением — ведь это тоже приём музыки ХХ века, получивший широкое хождение, начиная с партитур Стравинского. Читал я «Хейфа» одновременно с попавшим мне в руки машинописным томом «Под домашним арестом» Евгения Харитонова, и проза и прозостихи Володи, в том числе чисто графическое, машинописное её расположение выглядел в сравнении с графическим, машинописным расположением (очень изобретательным) прозы, стихов и прозостихов Евг. Харитонова более чем неплохо.

«В поисках за утраченным Хейфом» оказался во всех смыслах выдающимся текстом — сейчас, когда я знаю о литературе, о мире да и о человеке гораздо больше, чем в 1990-м, тогдашнее убеждение моё только усилилось, причём многократно.

Другой читанный мной прозаический текст — «Вчера, послезавтра и послезавтра» — я думал было напечатать в затеянном мной малотиражном журнале, да в силу того, что спонсор решил переключиться на другой проект, ни один из четырёх подготовленных мной номеров типографии не достиг. Этот текст, правду сказать, впечатлил меня куда меньше.

Однако любимой темой Володиных разговоров на рубеже 1980-1990-х был третий проект, из разряда уже настоящей, а не отчасти симулированной «found literature», так называемые «Письма тёмных людей» — абсурдирующе дословное, со всеми ошибками и, конечно, с добавлением Володиной виртуозной, но при этом чуть-чуть смещающей машинописной графики воспроизведение писем каких-то не слишком образованных корреспондентов с Северного Кавказа, найденных, если я не ошибаюсь, на съёмной квартире в Сочи. Речь шла о дальнейшем развитии работы с уже готовым материалом, которая началась в «Хейфе».

Небывалый артист пишущей машинки, Эрль, когда вышел зелёный том прозы Вагинова, подарил его с каллиграфической дарственной надписью (у меня никогда не было столь ясного и красивого почерка), вложив в том три листка дотошных поправок, не учтённых издательскими редакторами (повторюсь: кто работал с советскими редакторами — понимает почему; они умели тянуть из тебя нервы, но собственную работу исполняли далеко не идеально): листков, напечатанных на пишущей машинке очень странно и одновременно с поразительным изяществом — строчки раскачивались слева направо и обратно, как в стихах. «А автограф?» — поинтересовался я. — «Где?» — выразил недоумение Володя. — «На листках!» Володя написал в самом низу третьего листка, старательно воспроизводя корявый почерк, что у него всё равно не вышло, почерк его даже в корявости был превосходным: «Я тут НЕ ПРИ ЧОМ». «А подпись? Должен же я иметь полноценную коллекцию ваших автографов». — «Будет вам и подпись», — ответил Эрль и нарисовал, как неграмотные в средние века, крест.

Его жилище в ту пору было святилищем, куда допускались только проверенные друзья. Причина была простой. Помимо тьмы редких книг, которые были расположены по полкам в намеренно дезориентирующем порядке, там, рассованные по самым неожиданным местам, лежали рукописи друзей и подшивки уникального самиздата, например, комплект ейского «Транспонанса», который я с восхищением рассматривал. Володя больше всего боялся, что всем этим редкостям, цену которым он знал прекрасно, может не поздоровиться. Помню, что я подумал, что хочу иметь такую же библиотеку и личный архив. Теперь, после переездов с континента на континент и трёх разводов мало что уцелело от моего прежнего, тоже с умыслом подобранного собрания книг, архив рассеян по разным городам и хранилищам (что-то из отданного в казённые руки лежит в Пушкинском доме, что-то в Бременском университете), но собственный творческий архив сохранить удалось.

Из многочисленных историй, с Эрлем связанных, хочу рассказать одну — очень характерную. Мы все на рубеже 1980-1990-х начали активно ездить за рубеж. У Володи же, несмотря на приглашения, элементарно не было для этого денег. Он в ту пору жил на зарплату продавца газет в киоске «Союзпечати». Митя Волчек (который не даст соврать и поправит, если что) нашёл остроумнейший выход, который свидетельствовал и о его немалой щедрости: он купил у Эрля полную подшивку собственного «Митиного журнала» вроде как для коллекции. Теперь у Эрля были деньги даже на Америку, но он всё равно никуда не поехал. Помню воспоследовавший разговор, происходивший уже в Лен-аде. Стояла ранняя осень, Володя сидел на лавке и курил, я нависал с боку: «Но почему, почему вы никуда не поехали? Вы объяснить-то можете?» — сердился я. — «Видите ли, — Эрль начал с чуть наигранной полувиноватостью, — я посоветовался с коллегами по работе (имелись в виду продавцы и продавщицы «Союзпечати»), и понял, что они меня не поймут» (тут Эрль широко развёл руками). Я потерял дар речи, но сейчас мне ответ Эрля не кажется таким уж абсурдным. Он действительно десятилетиями жил без нормальной работы, на грани полной нищеты.

Настоящим культурным и текстологическим подвигом стал огромный посмертный том стихов и прозы Василия Кондратьева, подготовленный в 2007 году Эрлем и покуда в полном объёме не изданный. Вася и Володя не были, насколько мне известно, очень близкими друзьями, но Эрль узнал в Кондратьеве родственную душу — литератора, рано всё понявшего, очень ярко дебютировавшего и шагнувшего далеко за пределы не слишком уютного для него культурно-исторического контекста.

Я начал писать эти заметки 25-го сентября, когда Эрля не стало, а заканчиваю после похорон и отпевания 3 октября. Завтра, которое ещё не наступило с моей стороны земли, но уже начинается в вашем, Володя, городе, будет девять дней. Поэтому я выпью в память о Владимире Ивановиче Горбунове, более известном как «Владимир Ибрагимович Эрль», стопку хорошей водки. Светлая вам память, Володя, как дивно, как хорошо было с вами и в русской литературе, и в жизни!

Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»

Смерть Блока

Роман Каплан — душа «Русского Самовара»

Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»

Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»

Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже

Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца

Покаяние Пастернака. Черновик

Камертон

Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»

Возвращение невозвращенца

Смена столиц

Земное и небесное

Катапульта

Стыд

Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»

Встреча с Кундерой

Парижские мальчики

Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи