Чердак художника

ПопулярноЯрмарка современного искусства Arte Fiera 2017

Отправляясь в этом году на ярмарку современного искусства (Arte Fiera) в Болонью, я оставалась холодна и спокойна, хотя обычно перед встречей с прекрасным сердце мое томится и замирает. Но фьера — случай особый. Это вам не романтическое свидание, а брак по расчету, где удовольствий почти не предвидится и сама любовь, как в знаменитой джазовой песенке, идет на продажу.

Отправляясь в этом году на ярмарку современного искусства (Arte Fiera) в Болонью, я оставалась холодна и спокойна, хотя обычно перед встречей с прекрасным сердце мое томится и замирает. Но фьера — случай особый. Это вам не романтическое свидание, а брак по расчету, где удовольствий почти не предвидится и сама любовь, как в знаменитой джазовой песенке, идет на продажу.

Многие мне возразят, что, дескать, это нормально и даже хорошо, что всегда так было (те же мастера Возрождения не в меньшей, а даже в большей степени зависели от воли и вкусовых пристрастий своих покровителей), что по-другому арт-рынок существовать не может в принципе. Да, конечно, Микеланджело был даже очень «задвинут» на деньгах, и Леонардо ими не брезговал, а уж про Рафаэля в этом смысле и говорить нечего — этот всё, что только можно, фигурально выражаясь, «выписывал» заказчикам, что ничуть не умаляет его таланта — достойный сын своего отца, придворного художника урбинского герцога. И все же возьму на себя смелость утверждать, что им-то были знакомы не только приступы сребролюбия, но и божественные озарения, открытия, муки выбора, наконец, настоящий труд. Согласитесь, заплатить здоровьем за роспись потолка Сикстинской капеллы, проведя многие годы на огромной высоте в неудобном положении, с вытянутой вверх рукой, совсем не одно и то же, что унитазы у барышень умыкать, как Дюшан (Marcel Duchamp), или дерьмом в баночках торговать, как Мандзони (Piero Manzoni). Кстати, надо отдать должное последнему, который таким вот экстравагантным образом пытался обнажить механизмы и противоречия современного арт-рынка, показав всю их абсурдность. Увы-увы…

По-моему, вовсе не тотальная коммерциализация, а отсутствие внятных правил и художественных критериев отбора дискредитирует современный мировой арт-рынок. А также его предельная структурированность, иерархичность, а потому и унылая предсказуемость. Штампы и незаслуженно раскрученные имена, за которые коллекционеры платят баснословно-неоправданные тысячи и миллионы, здесь не только не подвергаются сарказму, как, к примеру, в литературе, но и считаются хорошим тоном. Поэтому сколько угодно можно утверждать, что визуальное искусство сегодня — это сложный и глубокий разговор о самом важном, но попадая на фьеры, подобные болонской, сложно отделаться от старой московской шутки по поводу изобразительных –измов — «раз черта, два черта и нету больше ни черта».

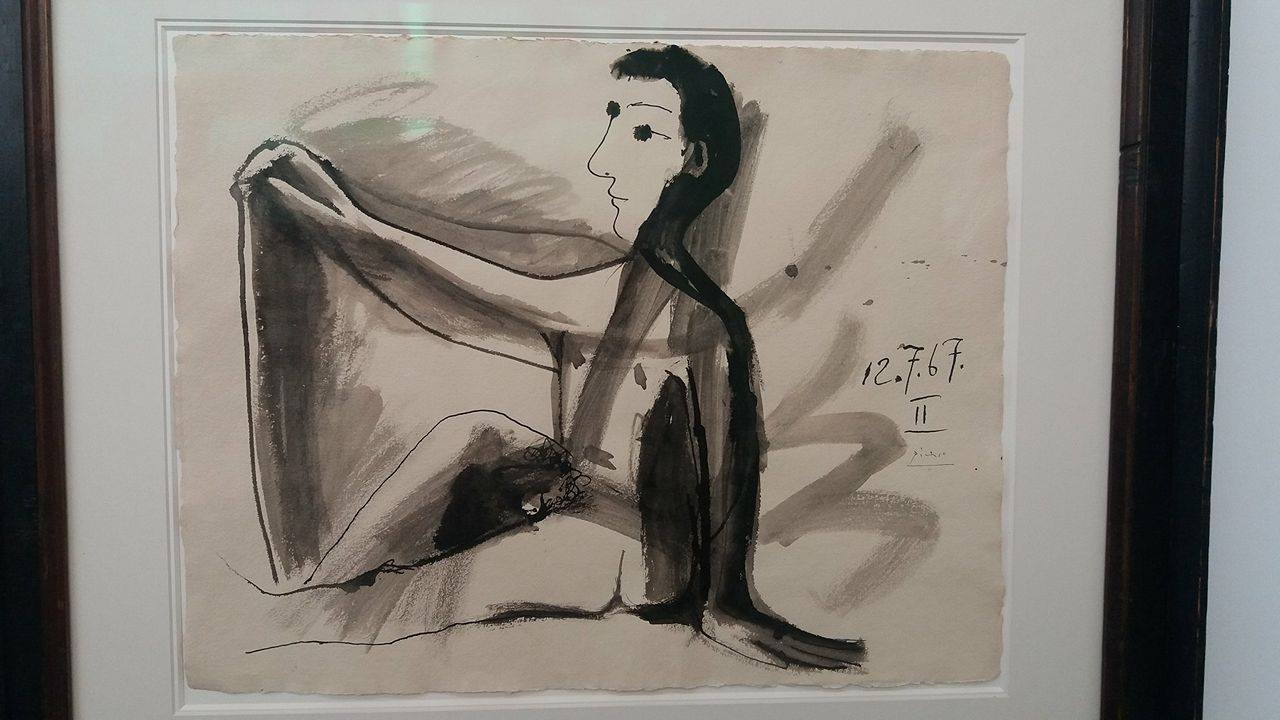

И все же в этот раз определенная интрига на болонской ярмарке присутствовала. Дело в том, что ее возглавила новый художественный директор Анжела Веттезе (Angela Vettese), известный арт-критик, преподаватель венецианского архитектурного университета, председательствовавшая в жюри престижных международных конкурсов, в частности, на венецианской биеннале, популяризатор современно искусства, автор книг. Появившись в Болонье, синьора Веттезе сразу же заявила, что выставочная концепция во многом будет меняться. Поэтому моя прогулка по павильонам фьеры прошла под девизом «найди -надцать отличий». Это было сложно, не скрою. Как и все последние годы, современное искусство здесь не только цветет и пахнет, но и поет, и пляшет, и играет. Причем буквально. Бесконечные инсталляции, помодоровские «шары» во всех возможных вариантах, плазма с бегающими человечками, стенд с раскачивающимися маятниками, сплетенные из тонкой металлической сетки обнаженные мужские и женские фигуры, «канцелярские наборы», «перчаточные» мячи, огромный павильон игровых автоматов, картины с растущими прямо из них «настоящими» экзотическими фруктами и диковинными цветами, деревянная мебель с пробившимися молодыми веточками, фарфоровая посуда с «недоеденным» обедом, «недовязанные» ковры, замороженные в холодильном шкафу пальто, плащи и шляпы, молчащие музыкальные инструменты и поющие «органы», мужские и женские туфли — многие произведения, их клоны и вариации, кочуют здесь из года в год. Кстати, в этот раз особенно много было арт-объектов с участием обуви. Вот здесь старые прохудившиеся мужские ботинки пытаются стать водопроводным краном, сплетенные из соломки и приколоченные на холст «сланцы» отправляются вслед за Гогеном (Paul Gauguin), а фарфоровые восточные «лодочки» с загнутыми носами — прямиком в ночи Шахерезады, там младенческие пинеточки спорят с модной идеей «чайлдфри», а утрированные «секс-шпильки» полемизируют одновременно и с «мачизмом», и с феминизмом. Странно, вот уж что-что, а «лубутены» мной обнаружены не были — наш циничный и предприимчивый автор разудалых песенок с его «главным экспонатом» оказался не в тренде. Живопись в чистом виде, как всегда, в основном представляли «старые» мастера: в этот раз особенно много было де Кирико (Giorgio de Chirico) и Сирони (Mario Sironi) — в этом году 55 лет со дня смерти последнего.

И все же в этот раз определенная интрига на болонской ярмарке присутствовала. Дело в том, что ее возглавила новый художественный директор Анжела Веттезе (Angela Vettese), известный арт-критик, преподаватель венецианского архитектурного университета, председательствовавшая в жюри престижных международных конкурсов, в частности, на венецианской биеннале, популяризатор современно искусства, автор книг. Появившись в Болонье, синьора Веттезе сразу же заявила, что выставочная концепция во многом будет меняться. Поэтому моя прогулка по павильонам фьеры прошла под девизом «найди -надцать отличий». Это было сложно, не скрою. Как и все последние годы, современное искусство здесь не только цветет и пахнет, но и поет, и пляшет, и играет. Причем буквально. Бесконечные инсталляции, помодоровские «шары» во всех возможных вариантах, плазма с бегающими человечками, стенд с раскачивающимися маятниками, сплетенные из тонкой металлической сетки обнаженные мужские и женские фигуры, «канцелярские наборы», «перчаточные» мячи, огромный павильон игровых автоматов, картины с растущими прямо из них «настоящими» экзотическими фруктами и диковинными цветами, деревянная мебель с пробившимися молодыми веточками, фарфоровая посуда с «недоеденным» обедом, «недовязанные» ковры, замороженные в холодильном шкафу пальто, плащи и шляпы, молчащие музыкальные инструменты и поющие «органы», мужские и женские туфли — многие произведения, их клоны и вариации, кочуют здесь из года в год. Кстати, в этот раз особенно много было арт-объектов с участием обуви. Вот здесь старые прохудившиеся мужские ботинки пытаются стать водопроводным краном, сплетенные из соломки и приколоченные на холст «сланцы» отправляются вслед за Гогеном (Paul Gauguin), а фарфоровые восточные «лодочки» с загнутыми носами — прямиком в ночи Шахерезады, там младенческие пинеточки спорят с модной идеей «чайлдфри», а утрированные «секс-шпильки» полемизируют одновременно и с «мачизмом», и с феминизмом. Странно, вот уж что-что, а «лубутены» мной обнаружены не были — наш циничный и предприимчивый автор разудалых песенок с его «главным экспонатом» оказался не в тренде. Живопись в чистом виде, как всегда, в основном представляли «старые» мастера: в этот раз особенно много было де Кирико (Giorgio de Chirico) и Сирони (Mario Sironi) — в этом году 55 лет со дня смерти последнего.

Первое, из тех благостных перемен, о которых говорила синьора Веттезе, и что сразу же бросалось в глаза, — сократилось не только количество самих галерей, но и представляемых ими авторов. Это позволило избавиться от скученности и добавить «воздуха» — основные тенденции остались на месте, а проследить их стало значительно проще и приятнее, во всяком случае, менее утомительно. Кроме того, экспозиция, ранее разделенная на четкие исторические секции с фотографией в отдельном павильоне, на этот раз предстала в виде органичного микса. Приглянулось мне и «воспоминание» о скульпторе, художнике, фотографе, архитекторе, модном дизайнере и ярком представителе итальянского футуризма Эрнесто Микаэллисе (Ernesto Michahelles), известного под творческим псевдонимом Thayaht. Да-да, это тот, который «изобрел» комбинезон как предмет модного гардероба, кстати, в Италии он до сих пор так и называется в магазинах, как его окрестил сам автор — TuTa. Эта ностальгическая выставка тоже значилась среди новинок и была единственным местом, где ничего не продавалось.

Сами галеристы оценили работу нового руководства весьма позитивно. Так, по мнению Лауры Тризорио (Laura Trisorio, Studio Trisorio), заметно повысилось качество представленных арт-объектов и увеличился поток гостей (ярмарку, прошедшую в этом году в 41-й раз, посетили более 48-ми тысяч человек — Н.Г.). «Сегодня мы увидели очень много коллекционеров из других стран, гораздо больше, чем в прошлые годы. Да и продажи пошли в гору», — радость синьоры Тризорио так понятна. Вторит ей и Алессандра Бономо (Alessandra Bonomo, Galleria Bonomo): «Приехали не только уже хорошо знакомые коллекционеры, но и новые, которых я раньше никогда не видела. И те, и другие были очень заинтересованы работами неизвестных авторов, представленных нашей галереей». Дарио Бонетта (Dario Bonetta, Galleria A+B) и вовсе выражает восторг: «Все идет очень хорошо, результат обновленной ярмарки просто отличный — меньшее количество экспозиций позволило посетителям и коллекционерам более глубоко вникнуть в суть происходящего, в то, что хотел сказать тот или иной художник».

А где мое сердце окончательно утешилось и успокоилось, так это на «молодежной» ярмарке-спутнике SETUP, вот уже 5 лет проходящей в те же дни, что и ArteFiera, но на другой болонской площадке. Здесь совсем иная атмосфера, ничуть не помпезная: павильоны небольшие по размерам, достаточно тесно, душно, шумно, но зато чувствуется жизнь, созидание и позитивная энергетика. После светлых, огромных и элегантных студий «большой мамы» с чопорными «игроками» попасть сюда — как если бы после роскошного отеля оказаться в коммуне хиппи, где все веселы, улыбчивы и предельно доброжелательны не ради этикета, а по велению души. Главное правило ярмарки — каждая из галерей-участниц должна представить хотя бы одного автора не старше 35 лет. Для них здесь предусмотрен конкурс с премиями. Несмотря на молодость, «спутник» уже твердо стоит на ногах и ни от кого не зависит, в том числе и материально, хотя местные цены весьма демократичны — от 200 евро за рисунок или литографию до 3-5 тысяч за живописное произведение. Проект, по словам его создателей и кураторов Симоны Гавиоли (Simona Gavioli) и Аличе Дзаннони (Alice Zannoni), дает возможность «высказаться» и поучаствовать всем начинающим: творцам, галеристам, коллекционерам. Для многих он становится успешным стартом. Так, в 2015 году здесь впервые выставился молодой художник Паоло Бини (Paolo Bini), а буквально в следующем он уже получил премию Cairo. Судя по растущим год от года объемам, идея пользуется популярностью: в 2013-ом SETUP объединил 23 галереи, сегодня — 61 (и более 200 авторов), из которых 16 — зарубежных. Как заметила синьора Гавиоли, несмотря на то, что экономический кризис все еще чувствуется, «искусство начинает дышать более свободно» — продажи растут, и прошлогодние 250 тысяч евро, по предварительным расчетам, будут превышены.

Есть здесь и четкий критерий отбора, вернее, своего рода индикатор — тема. Надо заметить, это единственная фьера в мире, которая работает по такому принципу. В этом году «путеводной звездой» для авторов стал философ Серен Кьеркегор (Søren Kierkegaard) с его знаменитым «стремиться вперед — значит потерять покой, оставаться на месте — значит потерять себя» (в итальянском варианте вместо слова «покой» употреблено более широкое понятие «equilibrio», т.е. «равновесие»). Признаюсь, наблюдать за поисками участников ярмарки в этом направлении оказалось делом весьма забавным и увлекательным, а порой и захватывающим, благодаря обилию интерпретаций — от чисто механического до душевного, от глубоко личного до вселенского, до мировой гармонии. Многие художники поистине с ловкостью канатоходцев прошли над такими философскими безднами, так легко и непринужденно, с такой безупречной эквилибристикой, как это было под силу разве что самому Кьеркегору.

Так, победительница конкурса среди молодых авторов Аличе Палтриньери (Alice Paltrinieri) создала нечто «небесное» (celeste) из цемента и акриловой краски, что не только отсылает к «коллективной памяти», но своей странной и почти противоестественной хрупкостью напоминает о том самом трудноуловимом и непостоянном равновесии. В работах абстракционистов из Италии (Martina Antonioni), Германии (Jenny Brosinski) и Англии (Struan Teague), представленных миланской галереей Federico Rui Arte Contemporanea, напротив, можно было усмотреть преодоление каких-либо исторических связей, когда стремление к эксперименту отменяет саму идею статуса-кво. «Собирательница ангельских перьев», художница Даниела Альфарано (Daniela Alfarano), уже хорошо знакомая нам по прошедшей этим летом в Римини биеннале рисунка, виртуозно закрашивает белый лист черным графитом — и (о чудо!) перышки оживают, трепещут и скоро можно будет лететь — в те воображаемые миры, в которых человеческое и божественное находятся в абсолютной гармонии. Если же идея ангелов вам кажется слишком «легковесной», то испанец Хосе Луис Серцо (Jose Luis Serzo) расскажет другую сказочку — готическую. В его «ночном театроруме» (Teatrorum nocturno) уж точно не соскучишься: здесь вам и покрытые кромешным мраком небеса, и светильники с канделябрами, спускающиеся прямо с этих сумрачных туч, и странные ходячие балдахины из бордовой ткани, опирающиеся для равновесия (!) на шпаги, и голова, покрытая тем же зловещим бархатом, и многое другое, что, с одной стороны, не к ночи будь помянуто, а с другой — создает по-своему прекрасный противовес нашей, подчас куда более ужасной, реальности.

Прогуливаясь среди этих альтернативных миров, таких разных, но, как один, стремящихся к гармонии, я задавалась вопросом: за что коллекционеры и любители готовы платить свои кровные? С большой фьерой в этом смысле все понятно: там покупают ради инвестиций, вкладываясь в раскрученные имена и тренды, личные вкусовые пристрастия подчиняются строго регламентированному рынку. Но здесь, где правят бал эксперимент и начинающие, еще не вошедшие в рейтинги, художники, спрос должен быть более спонтанным и «естественным»?

«Именно так и обстоит дело, — на помощь мне приходит синьора Гавиоли. — Поскольку здесь царят творческий поиск, стремление к самовыражению, ни о какой «моде», к счастью, речь не идет, поэтому и продается все — вкусы-то, как известно, у всех разные, в чем и прелесть. Конечно, в моменты кризиса больше покупают живопись. Это, кстати, характерно и для основной фьеры. Но это не значит, что остальное не пользуется популярностью. Я сама в этот раз купила здесь пять фотографий, хотя раньше всегда отдавала предпочтение картинам». «Сегодня можно проследить одну интересную тенденцию, — дополняет коллегу синьора Дзаннони. — Она заключается в том, что наряду с концептуализмом и абстракционизмом стало появляться много работ, выполненных в технике рисунка, и при этом высочайшего качества, когда все детали прописаны с особой тщательностью. Вот как раз они-то и становятся фаворитами продаж. Таким образом, происходит как бы «возврат в прошлое» — мы готовы оценить «простой» рисунок, который, на самом деле, требует огромного мастерства». Пожалуй, в следующий раз перед тем, как приехать сюда, я все же «поволнуюсь».

Наталия Гулейкова-Сильвестри, филолог, журналист, гид-переводчик в Италии

Наталия Гулейкова-Сильвестри, филолог, журналист, гид-переводчик в Италии

Болонья — Москва

30.01.2017

Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»

Смерть Блока

Роман Каплан — душа «Русского Самовара»

Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»

Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»

Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже

Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца

Покаяние Пастернака. Черновик

Камертон

Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»

Возвращение невозвращенца

Смена столиц

Земное и небесное

Катапульта

Стыд

Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»

Встреча с Кундерой

Парижские мальчики

Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи