Литературная кухня

ПопулярноГлава «Мышкинский счет» из книги «Записки гадкого утенка»

(печатается в сокращении)

Говорят, что советский опыт не имел смысла. Мне трудно судить, стоила ли игра свеч. Но, по крайней мере, одну вещь он показал, и она, может быть, стоит миллионов свеч: религиозный опыт невозможно предотвратить. Он приходит к человеку, выросшему в строго атеистической семье, получившему коммунистическое воспитание, и в один час потрясает и убеждает его. <…>

Сейчас многие молодые (и не очень молодые) люди учат меня и Зину коллективному разуму своей церкви. Это изредка интересно (в каждом поколении истина раскрывается заново, и яйца вправе учить курицу), но по большей части — довольно смешно. По крайней мере, по отношению к Зине, испытавшей совершенный духовный переворот девятнадцати лет, в 1945 году, без всякой поддержки традиции, без всякого понимания окружающих (уже после перечла Евангелие и увидела, что это о том самом, а раньше заглядывала — и не понимала; и её никто, кроме двух ближайших подруг, не понял. Так и осталась, с протянутыми руками, которых никто не принимал. От этой невозможности передать свой опыт началась, может быть, её болезнь). <…>

Трудно одному стоять в вере. До встречи с Зиной я легко терял нить духовной связи и долго не находил её снова. Вторая пара глаз, глядящих в твою душу, — это рука, протянутая Богу, пробивающемуся из царствия, которое внутри нас, в сознание. Поэтому, может быть, Христос сказал: где двое или трое соберутся во имя Моё, там и Я с вами. Но количество единоверцев, и древность веры, и богатство святоотеческих писаний — только внешняя поддержка духа. Во внутренней жизни они не решают. Нет ничего, что оправдывает гордыню вероисповедания. Знание студентки, выучившей учебник гинекологии и акушерства, — ничто перед знанием матери. Нет книги, способной заменить жизнь, и самое великое чужое откровение меньше, чем самое малое собственное. Только с помощью своего, малейшего из малых, откровения можно прочесть и Евангелие. <…>

Если бы я вырос в известной общине, я бы не покидал её, потому что дух веет, где хочет, — в том числе и в церкви, и в синагоге, но сознательно выбрать одну из школ… я не встречал до сих пор общества или церкви, которая мыслила бы о себе так, как положено мыслить отдельному члену церкви, любуясь достоинствами других и сознавая все свои недостатки. Такой зримой церкви нет. И остаётся только незримая, которую очень трудно ощутить. Несравненно труднее, чем войти в каменный храм и следовать определённой школе молитвы. Мне очень много дали и иконы, и догматические постановления, но вера — это доверие к внутреннейшему человеку, который во мне самом, и когда он скрывается, заваленный заботами внешнего человека, то веры нет, и никакие символы, обряды, таинства, никакие усилия воли не способны ее заменить.

С тех пор, как я встретил Зину, мне в этом помогает она. Я с первого дня увидел и признал, что её связи с внутренним человеком постояннее, крепче, глубже, чем у меня.

Это случилось летом 1960 года, через 8 месяцев после смерти Иры Муравьевой. Внутри меня было какое-то выжженное дупло, но я решил жить, решил продолжать то, что осталось от Иры во мне самом (меня самого во мне тогда почти не было). Случай привел к Алику Гинзбургу, собиравшему стихи неизвестных поэтов. У него дома царил светлый, весёлый, беззаботный дух. Хотелось заходить ещё и ещё. И вот как-то раз женщина, которую я несколько раз видел в другом месте, молчаливой тенью в углу, внезапно помолодев, с заблестевшими глазами стала уговаривать меня ехать, не откладывая, на станцию Отдых, к ее больной подруге, стихи которой мне непременно надо узнать и привезти Алику для четвёртой тетрадки «Синтаксиса». Мы тут же сговорились и в первый мой свободный день явились незваными на дачу.

Был конец июня. Цвёл жасмин. Но женщина, пишущая стихи, вышла к нам в тёмном выцветшем платье, и вся она показалась мне какой-то сгоревшей, старше меня (потом оказалось — моложе) и очень суровой (она очень плохо себя чувствовала, и суровый, почти мрачный огонь в глазах был от борьбы воли с болезнью). Стихи начала читать почти сразу, огонь в глазах, не теряя суровости, все разгорался, его трудно было вынести. Седенькая мать суетилась, несколько раз приглашая ужинать (она боялась, что чтение утомит Зину), но я от еды отказался.

Почти первым было прочитано стихотворение «Бог кричал», потом «Нерождённый Бог» и ещё и ещё — до полуночи. Стихи были часто несовершенны, но они жгли меня:

Бог кричал. В воздухе плыли

Звуки страшней, чем в тяжелом сне.

Бога ударили по тонкой жиле,

По руке или даже по глазу — по мне.

А кто-то, выйдя в простор открытый,

В мир, точно в судный зал,

Громко сказал Ему: ты инквизитор, —

Не слыша,

что Бог кричал.

Он выл с искажённым от боли ликом,

В муке смертельной сник,

Где нам расслышать за нашим криком

Бога живого крик?!

Нет, Он не миф и не житель эфира,

Явный, как вал, как гром, —

Вечно живущее сердце мира,

То, что стучит во всём.

Он всемогущ. Он болезнь оборет,

вызволит из огня

Душу мою. Или, взвыв от боли,

Он отсечёт меня.

Пусть! Лишь бы сам, лишь бы смысл вселенной,

Бредя, не сник в жару.

Нет, никогда не умрет Нетленный.

Я

за него

умру.

Мне необходимо было всё это. Я не мог принять внешнего Бога, который зачем-то вогнал тромб в Ирино сердце. Вогнал, не страдая, не мучаясь, глядя со стороны. Такому Богу можно было только вернуть билет. Но смерть Иры не просто отталкивала меня от Бога. Она и толкала меня к Богу. Работая, я иногда записывал внезапные мысли на каталожных карточках: Бог — это провал в плоскости слов, пытавшихся к нему подойти, очертить его и т. п. Зине потом эти записи понравились. Но мне их не хватало. Чего-то самого главного я не мог почувствовать и поэтому не мог понять. А тут вдруг прямое прикосновение к тому, вокруг чего я кружился. Бог страдает вместе со мной, и каждая наша смерть — крестная жертва. Да, я за него умру — как мог бы умереть за Иру. И Ира за него умерла, как умерла бы за меня или за своих мальчиков.

Сразу после смерти Иры я спрашивал у друзей Евангелие. Мне очень нужно было его перечитать. Я вспоминал обрывки страстей как что-то, написанное про нас, обжигающее какой-то непостижимой правдой. Вспоминал смутно (когда-то читал Евангелие, но давно, раз или два). Нового Завета тогда ни у кого не нашлось. Через несколько лет крестились, ходят теперь в церковь и соблюдают посты; но тогда у них Евангелия не было. По смутным воспоминаниям я чего-то не мог достроить даже внутренне, для самого себя; а внешне вовсе ничего не выходило. Один раз попытался пересказать мальчикам (сыновьям Иры) свое чувство, но, видимо, оно в слова совершенно не уложилось. Володя и Лёдик глядели на меня недоумевающими глазами. А между тем я, несомненно, чувствовал смерть Иры как одно из подобий крестной смерти и ждал какого-то воскресения… Потом евангельские образы отступили назад, в полутьму, но там они продолжали жить и ждать своего часа.

И вдруг это Зинино стихотворение…

Зина рассказывала мне потом, как она его написала. Шла домой после очередного выпрашивания работы. И вдруг почувствовала, что это не её бьют. Что в каждом униженном человеке бьют Бога. Что Его незащищённость каким-то образом становится её защитой. Что крик в её душе замолкает, и она начинает слышать Его крик. И сразу нахлынула вся боль двух лет по больницам, и тоска последней просьбы забрать её домой умирать, и ещё три лежачих года дома, и все муки, продолжавшиеся потом, когда она начала учиться ходить и заново писать стихи (она всё забыла в эти пять лет), и ежедневные муки теперь, когда она научилась скрывать свою подвешенность на дыбе — и всё это смыло одним противотечением веры. И все вопросы смыло Божьим вопросом.

Я этого не знал. Но я почувствовал Его умирающим вместе с Ирой и со мной после её смерти и воскресавшим вместе со мной на её могиле, и воскресавшим ею во мне — и потом только лучше понимал то, что тогда почувствовал, когда читал у Экхарта: рыцарь не сознает своих ран, если ранен король; и у Бубера: в каждом человеке совершается судьба Бога… Всё это было нелегко понять и ещё труднее не забывать, помнить каждый день, каждую минуту. Я здесь ещё очень немногого достиг. Но я получил толчок, я получил откровение о совершенной нищете, незащищённости всемогущего Бога, всемогущего только через наш свободный сердечный выбор: я потом сразу понял, прочитав, что Богу надо помочь. Я плохо помогаю Ему, но я понял, что это нужно. И всё это было в Зинином стихотворении, хотя оно было не совсем ловко написано (первая, затерявшаяся редакция была совсем неловкой), и у неё есть гораздо лучшие стихи. И много есть других прекрасных духовных стихов. Но в этом стихе записалось то, как Бог посетил меня, прошел через меня.

Для других через сердце пройдут другие стихи. Но все-таки пусть они знают и эти, как знают голос из бури, пересекшей стенания Иова. Какие-то слова (не всё ли равно, какие?) смывают все наши вопросы. Какое-то противотечение, непонятно какой духовной природы, подхватывает нас и подымает над всеми нашими вопросами, и в этом противотечении мы забываем свою боль и свои обиды. Человеческие крики рвут мир на части. Божий крик собирает нас вместе, на общее дело любви. Нет больше страданий, взывающих о правосудии. Нет больше жажды справедливого суда. Не судите, да не судимы будете. И в общем деле любви (не в собирании костей Адама, а в помощи живому Богу) страдание становится радостью.

Ты навек земле оставил

Свой последний страшный стон.

Авель, Авель, где мой Авель?

Каин, Каин, где твой сон?

Вас одно вскормило лоно,

Вы одной объяты тьмой.

Каин, Каин, мой бессонный…

Авель, Авель, спящий мой…

В царстве тайн, в ничем, в тумане

Тонет боль и тонет страх.

Спит земля на Божьей длани,

Как младенец на руках.

Если б все ночные вопли

Стихли в этой сизой мгле!..

Помоги, мой сын усопший,

Всем бессонным на земле!

Ради матери скорбящей

Встань над слёзною рекой,

Возврати их в царство спящих,

Беспокойных успокой.

Сердце надвое разъято,

Зримый мир для сердца мал.

Помолись со мной за брата,

Чтобы он тебя узнал…

В том, что пишет Зина, пересекается несколько идей-образов, каждая из которых по отдельности много раз осознавалась. Часы иконной красоты в природе. Непостижимо глубокие закатные лучи, обнимающие предметы единым покровом; свет — вожатый, ведущий глаз туда, к центру Бытия, — куда Он смотрит, — «по лучу»; свет-дирижёр, управляющий богослужением заката и зари; литургия света, вобранная в глаза икон и глядящая оттуда, изнутри; напряжённость созерцания, граничащая со смертью, не допускающая обрыва, как не допускают его объятия, пока снег полностью не обновит и не воскресит душу… Вот примерно, что сказано в одном стихотворении, которое у меня будит ещё совершенно живое воспоминание о вечере на Балтике лет десять тому назад: последние лучи на вершинах сосен; выход к морю через дюны; садящееся солнце, медленно разгорающаяся и еще медленнее догорающая заря и первые звёзды… <…>

Всё это, наверное, повторялось сотни и тысячи раз. Наше кажущееся движение вперед – только вечное кружение вокруг Бога, вечное возвращение. И многие Зинины мотивы я находил в книгах и показывал ей её предков. Но зачем искать другое, если это сейчас есть? Один друг, ставший католиком, сказал, что мы превращаем свой дом в церковь. Это казалось ему плохо; а по-моему, хорошо. Ведь на планете смешного человека не было храмов. Хватало созерцания заходящего солнца, встающего солнца, гор, облитых «воздушным стеклом». И это без всяких соборов становилось обрядом, как любование вишнями в Японии. Душевно полная жизнь обрастает обрядами, как всякая жизнь – привычками бытия. По старой тропе радостно пройтись ещё и ещё, входя в праведный ритм… Но свет не запретил прокладывать новые тропы.

Полное жизнью сердце не может в какие-то часы не покоряться ритму морских волн, солнечных бликов, лесных вершин, жёлтых листьев, сдираемых ветром осени. В этой покорности сердце зачинает от духа, разлитого в природе, и рождает свое: искусство и обряд, и в них сознает Бога и принимает свой жребий: быть Божьим сыном и Божьей жертвой.

Деревья, облака, «горы и воды» (как китайцы называют пейзаж) — бессознательные воплощения Бога. Человек — воплощение, способное себя осознать. Но таким он только задуман; каждая наша жизнь, каждый день, каждая минута — попытка Бога воплотиться. Каждая человеческая судьба — судьба Бога. Бог вездесущ — и всераспят, всезадушен судорогами страстей и вялой тяжестью инерции, заслонившей живую жизнь. В этих судорогах, под этой тяжестью человек теряет душу, теряет Бога и начинает перестраивать Божий мир по законам «чистого разума». И тогда начинаются споры, и ненависть, и несправедливость, и жажда справедливого суда. И Каин, возжаждав справедливости, убивает Авеля. А Бог не судит извне. Он во всех — и всех принимает с любовью. Даже Каина. Если Каин найдет силу увидеть в себе Бога и повернуться извне вовнутрь. Бог требует только одного: дать Ему дорогу.

Чтоб исчезло все чужое.

Жизнь едина — общий ток

Сердцу снится запах хвои,

Синим соснам снится Бог.

Тайна жизни — птица ночи —

Крылья легкие расправь!

Тихий сон, смежи нам очи,

Чтобы сердцу видеть явь…

Зинин мир открыл мне внутреннюю дверь, в которую я уходил, когда наступало безвременье, и снова выходил, когда чувствовал, что дух времени меня позвал. В её мире я освобождаюсь от жажды справедливости и от злости, которую вызывает борьба за добро. Я перестал связывать свое счастье со взлётами общественной активности и несчастье — с гниением времени. Пусть гниёт то, что должно сгнить. Когда придёт час, оно упадёт и рассыплется, а то, что живо, пробьёт себе дорогу. Пока сдвиги идут в тиши, дух отпущен для своей внутренней жизни, и она может быть глубокой и плодотворной, не выходя на арену истории. В семидесятые годы в Москве было то-то и то-то, и то-то. И еще была Зинина ёлка, Зинины сказки, Зинины стихи, в которых за зимой — весна, за весной — лето, за летом — осень. И всё равно какой год от Р.Х. и какое тысячелетье. Время, перестав рваться в будущее, замыкается в круг и ввинчивается в вечность.

Прошло много лет с тех пор, как я вошёл в этот круг. Маленькая девочка на пляже объяснила мне: вы не старые, вы пожилые. Но это неправда, я стар. Правда другое:

Час безмолвия.

Взгляд во взгляд.

Сердце полное —

Вот и свят.

Сердце полное —

Собран свет.

Вспышка молнии:

Смерти нет.

Дрожь хрусталинки —

Свет лица.

В капле маленькой —

Все солнца.

У предела я.

Тишина.

Жизнь всецелая

Вмещена.

И не может быть

Впредь полней.

Чаша Божия —

На, испей!

В старости есть своё горение сердца, своё вдохновение. Деревья чем старше, тем прекраснее. И от людей старость требует стать прекрасными, как деревья, умереть, как дерево, стоя. <…>

Оболочка тела ссыхается, и из растрескавшейся шелухи падают зёрна духа. Моя суть, моё Я уже не в плоти, а в том, что прорастает из неё, что растёт из моей смерти.

Князь Мышкин рассказывает о человеке, пережившем четверть часа перед казнью. В каждую минуту он чувствовал свет, цвет, жизнь так, как никогда прежде. И думал, что если бы помиловали его, то жил бы иначе, «каждую минуту бы счётом считал». Но его помиловали, а он опять терял минуты, часы, дни и целую жизнь, может быть, потерял. Старость — это смертный приговор в кармане, и солнечный день — фельдъегерь с помилованием. Бывают в старости минуты удивительно глубокого созерцания. Больной Мышкин, пробившийся к недолгому, хрупкому здоровью, знал это, когда говорил: нельзя видеть дерево и не быть счастливым.

Старость — клубок болезней. И своего рода выздоровление от болезни. Время в нас задыхается, кончается. Яснее, ощутимее, осязаемее вечность. В каждой травинке старость, вглядываясь, вслушиваясь, находит весточку, выросшую из вечности. Старость не торопится. В медлительности, с которой она греет свои кости на солнышке, есть движение в глубину. Было время созревания тела. Было время созревания души. И есть время созревания духа. Мысль, жившая в листьях и в цветах, начинает жить в плоде. <…>

Душа созрела, начинает созревать дух. Созреет ли он до конца? Не знаю. В ком-то созреет. Кто-то будет смотреть в огонь и видеть, как сгорает мякина бытия и в языках пламени взлетает то, что должно вознестись, что принадлежит вечности. Пусть то, что должно сгореть, сгорит. Я бросаю его в огонь.

Пусть сгорит моя суета. Суета рассудка, вертящегося вхолостую по кругам памяти. Суета прислушивания к недугам больного тела. Умирающий Луначарский говорил: «Больной человек ближе к своему телу, и именно больному телу». Это правда (для него). Но у Достоевского была и другая правда. Одно и то же состояние оборачивается то суетой, то тишиной. Куда спешить? Чего бояться? Осталось ведь только то, что всё равно свершится.

Чувствуешь себя плодом, готовым упасть. Может быть, завтра. А может быть, ещё несколько солнечных дней, чтобы набраться сладости, чтобы вернуть Богу стихший дух. Еще несколько лет… Ну тогда увижу ещё что-то и напишу ещё что-то. Из того, что задумал и не успел. И из того, что приходит вдруг, нежданно и негаданно. Человек с приговором в кармане не перестает дышать. И я не перестану. То, что я пишу, — мое дыхание.

Счастливый принц, увидев старость, болезнь и смерть, стал Буддой. Мне бесконечно далеко до этого, и всё же я для этого именно живу. Для того, чтобы кто-то, получив толчок от меня, передал его другому, и в конце концов кто-то, крутящийся вместе с нами, вдруг остановился в центре круга. Он поймет меня лучше, чем я сам себя понимаю. Он поймёт все. Даже если не прочитает, не увидит ни одной моей строчки.

В юности я очень любил стихотворение Николая Бараташвили «Мерани» в переводе Лозинского:

Твоей дорогой мой брат грядущий промчится, смелый, быстрей меня,

И, поравнявшись с судьбиной черной, смеясь, обгонит её коня…

Сейчас я тише, спокойнее думаю об этом. Молодые стихи Бараташвили звучат для меня слишком громко. В лад с сердцем я слышу тихие стихи Зины:

Облетают листья,

В жёлтых пятнах сад.

Золотые кисти

На ветру дрожат.

Облетают жизни,

Вздрогнула — и нет,

Только всё недвижней

И блаженней свет.

Что ж он торжествует,

Словно Сам Господь,

Потеряв живую

Трепетную плоть?

Точно в день осенний

Празднуют листы

Радость отреченья,

Счастье нищеты.

Дрожь листов и веток…

Жизнь тонка, как нить.

Только б хрупкость эту

Мне благословить!

Время замыкается в круг, и всё, что обрывается, непрерывно. Бог рождается, страдает и умирает в каждой живой клетке. И, умирая, возвращается к Себе. И в Себе хранит их.

Живая жизнь — всегда противотечение. Дух любви творит мир, в котором разорванность и раздор, чтобы из глубины разорванности и раздора, светом из тьмы вознестись снова. Юность — это мятеж. Но к старцу Аврааму и старухе Сарре приходят три тихих ангела. И мы видим воочию, что это значит — Противотечение, замкнутое в круг.

Читайте также:

Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца. Дневник Эмиля Сокольского

Деревьям было все равно. Подборка стихотворений Зинаиды Миркиной

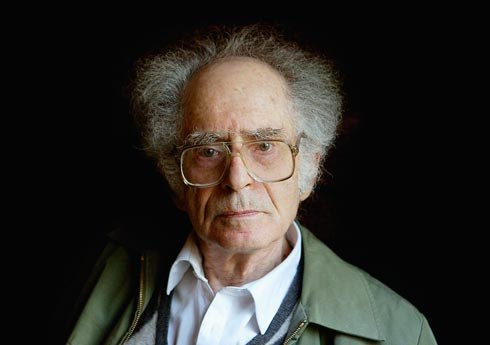

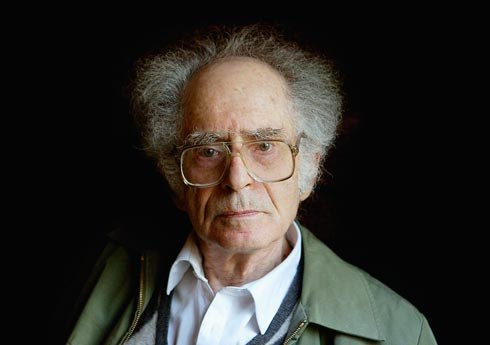

Григорий Соломонович Померанц (1918 — 2013) — философ, культуролог и публицист. В 1940 году окончил Институт философии, литературы и искусства (ИФЛИ) по отделению русской литературы. В 1941 году ушел на фронт добровольцем, был ранен. Студенческая работа Померанца о Достоевском была оценена преподавателями как антимарксистская, кандидатская диссертация уничтожена после его ареста (в 1949 году Померанц был осуждён за антисоветскую агитацию; три года провёл в Каргопольлаге. Реабилитирован в 1958-м). Работал сельским учителем в Краснодарском крае, сотрудником Библиотеки общественных наук. Автор многочисленных философских работ; занимался историей русской культуры XIX-XX веков, культуры Востока, философии, истории и религии. В России печатался с 1990 года.

Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»

Смерть Блока

Роман Каплан — душа «Русского Самовара»

Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»

Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»

Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже

Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца

Покаяние Пастернака. Черновик

Камертон

Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»

Возвращение невозвращенца

Смена столиц

Земное и небесное

Катапульта

Стыд

Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»

Встреча с Кундерой

Парижские мальчики

Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи