Чердак художника

ПопулярноРезная миниатюра Аркадия Кленова

Тридцать шесть лет назад я уезжала из Ленинграда и прощалась с моими друзьями навсегда. Я уезжала на тот свет. В конце 80-х всё изменилось: друзья начали приезжать в гости — и, хотя мы и называли их "горбачевскими мстителями", — мы были им рады. Со многими из них связь восстановилась. Но не со всеми. И вдруг, благодаря тому, что появились социальные сети, стало возможным общение и с теми друзьями, с которыми связь казалась утерянной совсем уже навсегда. В мою жизнь начали возвращаться люди, о которых я ничего не знала десятилетиями. Одним из них был Аркадий Кленов, которого я знала как Аркадия Клеймана — близкий друг, коллега и даже отец моего ученика. Он, к моему удивлению, стал показывать мне через ФБ свои замечательные по красоте и глубине художественные работы. Начав сотрудничать с журналом "Этажи", я обратила на них внимание редакции.

Этим летом (проездом в Испанию) после 36-ти лет разлуки, я встретилась с Аркадием в Мюнхене. Я решила взять у него интервью. Но не тут-то было! Орешек оказался крепким: мне, неопытному интервьюеру, не по зубам. Аркадий категорически отказался давать интервью в традиционном формате "вопросы — ответы", настаивая на исключительно авторском тексте без вмешательства. Тем не менее, вопросы были заданы и ответы получены в тексте, который сейчас перед вами. Прошу любить и жаловать. И автор, и его работы того стоят.

Ирэна Орлова

1

Моя подлинная фамилия Kleemann.

Именно такая. Как у знаменитого художника Пауля Клее. В переводе с немецкого «клее» означает «клевер», и если бы я надумал заказать себе экслибрис, то обязательно попросил бы художника изобразить на нем трилистник клевера… с четырьмя листочками. Говорят, что такой цветок приносит удачу. И хотя рядом с колесом, обыскавшись, я в тот день желанного цветка не нашел, встреча с этим «именным» колесом Фортуны на окраине Мюнхена убедила меня в том, что браки, соединяющие не только человека с любимым человеком, но и человека с любимым делом, свершаются на небесах.

Для меня теперь нет сомнений, что великое множество моих жизненных удач, неудач, разочарований, совпадений и предзнаменований я могу увязывать с моим занятием искусством камнерезной миниатюры как с одним из главных дел жизни.

Дело в том, что, навсегда переезжая из Питера в Мюнхен, я лишился запаса янтарного сырья, нескольких сотен камней, которые много лет отбирал для работы над серией «1000 лиц». Доблестные ленинградские таможенники со скандалом конфисковали у меня несколько килограммов «грязного» янтаря (именно такой нужен был мне для моего проекта), и мои планы насчет самостоятельной творческой жизни в столице Баварии рухнули.

Восполнить эту потерю было нечем. Нет материала для работы, а значит, не будет работы, на которую я рассчитывал как на единственно возможное профессиональное занятие в соображениях чего поесть, оказавшись в чужой стране и среде.

И вот однажды, в расстроенных чувствах гуляя по близлежащей окраине Мюнхена, я на краю огромного, уже поросшего лесом карьера, наткнулся на остатки какого-то старого механизма. Поразмыслив, я предположил, что это фрагменты камнедробилки или транспортера, когда-то работавшего в этом старом карьере и, по всей вероятности, сохраненные как музейный экспонат.

Обследовав местность, я обнаружил, что склоны заброшенного карьера усеяны разноцветной каменной галькой. По фактуре она была очень похожа на морскую гальку, из которой я много лет назад сделал свои первые камеи и композицию «Хор певчих».

Набрав мешок камней, я уже на следующий день принялся за работу…

Подходящего материала в старом карьере, неподалеку от дома, где я живу, и куда время от времени, продолжаю наведываться, хватит и на «1000 лиц» и на 1 000 лет, а значит, моя жизнь в искусстве продолжается.

2

Искусство, которым я занимаюсь,

называется глиптика, от древнегреческого «вырезаю», «выдалбливаю», а произведениями классической, традиционной глиптики являются глипты или геммы. Попросту говоря, геммы — это резные каменные пластиночки-рельефы размерами в диапазоне от ногтя до ладони. Геммы бывают двух видов. Гемма с выпуклым рельефом называется камея, а гемма с рельефом, утопленным в камень, то есть, как бы негатив камеи, называется инталья или интальо. Сначала были инталии.

Возможно, прототипом первой в мире инталии стал засохший, окаменевший комок глины с зафиксированным отпечатком следов какого-нибудь саблезубого тигра Диего или мамонта Мэнни. Но главным в таких запечатленных следах было то, что первобытный охотник-следопыт по отпечатку мог определить личность «наследившего», его индивидуальность, «авторство» оттиска, то есть, по ноге мог определить лицо. И я думаю, что в основе мысли о создании некой штуковины, являющейся индивидуальным знаком-отпечатком, лежит именно «авторский курьез». Мне кажется, первый мастер, создавший печатку-инталию, имел в виду этот самый феномен запечатленной индивидуальности.

Первые в мире геммы-интальи были чисто функциональным предметом – личными печатками, заменявшими подпись их владельца. Восковой или сургучный оттиск перстня подтверждал персональную принадлежность вещи ее владельцу.

Инталиями запечатывали письма, идентифицировали авторство именных указов, вердиктов, завещаний и прочих деловых бумаг. Инталиями «запирали», двери домов и гробниц. Перстнями-инталиями запечатывались ларцы с драгоценностями, сосуды с вином и пищей. И, наверное, кувшин, в котором джин Гассан Абдуррахман ибн Хаттаб, или попросту старик Хоттабыч, провел три с половиной тысячелетия тоже был запечатан перстнем с подобной печаткой, поскольку искусству резать печатки-инталии не менее пяти тысяч лет.

Подделать, повторить или тиражировать печать-инталию было невозможно. Рисунок, выгравированный на ней, был индивидуально уникален, поскольку делался вручную.

Гравировались инталии обычно на твердом драгоценном и полудрагоценном камне, что способствовало их практически вечной сохранности. Поэтому работы, выполненные несколько тысячелетий назад, дошли до нас в их первозданном виде и полной неизменности. Можно сказать, геммы — единственные в своем роде предметы художественного изобразительного искусства, которые не поддаются разрушительной силе времени.

В Древней Греции и Древнем Риме обладателем драгоценной геммы-печатки мог быть лишь достаточно состоятельный человек, занимающий в обществе заметное положение.

О распространении и значении драгоценных печаток в Древнем Риме свидетельствует курьезная история, приключившаяся во времена императора Константина, того самого, который объявил христианство государственной религией Римской империи.

Когда Константин решил перенести столицу государства из Рима в новый город, римские вельможи не хотели покидать свои роскошные обжитые дома. И тогда император пошел на хитрость. Он отправил сопротивляющихся его решению знатных римлян в военный поход, а перед самым выступлением под каким-то предлогом отобрал у них именные перстни-печатки. Упрямцы отправились проливать кровь за отечество, а их верным женам в Рим были тут же отправлены грозные письма, в которых временно отсутствующие мужья строжайше предписывали своим Пенелопам, собрав вещички, немедленно перебираться в новую столицу. Поскольку все письма были скреплены личными печатками корреспондентов, римские матроны, ни на секунду не усомнившись в подлинности писем от своих благоверных, ропща и стеная, отправились в Константинополь. Впрочем, там их ждал поистине царский подарок: для каждой из знатных семей был выстроен дом, в точности повторявший их римские хоромы…

Серьезно занявшись глиптикой, я, конечно же, не мог не испытать себя в искусстве интальо. Сделав, что называется, наугад, без особого смыслового подтекста две сердоликовые печатки «Лицо коня» и «Скупой рыцарь», я лишь много лет спустя понял, почему рука сама повела меня выгравировать именно эти две инталии.

Но это сюжет другого рассказа.

3

Резать камеи мне, видимо, было предначертано

всеми обстоятельствами моего детского и взрослого бытия, поскольку что такое камея, я знал с самого детства. Эпизод, когда состоялось мое знакомство с этим прекрасным и загадочным предметом, я до сих пор помню в мельчайших визуальных и эмоциональных подробностях.

Вначале было слово.

Мама открыла свою заветную коробочку с «драгоценностями», и я впервые услышал, произнесенное нараспев загадочное слово «кам-э-й-я».

Ничего не значащее, оно поначалу было воспринято мною просто как звук, этакое легкое звуковое облачко. Но уже через секунду в маминой руке звучание этого странного слова материализовалось в небольшое, голубоватое на просвет, овальное пятнышко.

Этот маленький сгусток света гипнотически притягивает и заостряет мой взгляд. И мне кажется, что именно своим взглядом я достаю, словно «вырезаю», из облачного пятнышка миниатюрный, завораживающей красоты, четкий женский профиль. Слово превратилось в небольшую вещицу.

И я до сих пор не знаю, кто кого — то ли я в тот день «сделал» свою первую камею, то ли она – меня как художника…

Показав, как за изнанкой просвечивающейся камеи пробегает тень от движущегося пальца, мама объяснила мне, что камея «настоящая», а не «клееная». В чем разница, я, погруженный в сомнамбулическое состояние явленным мне чудом, тогда не понял. Но, думаю, с этой мизансцены 70-летней давности началась и продолжается до сих пор моя мистическая привязанность к искусству глиптики.

Что же касается той самой камеи, с которой началось «моя жизнь в искусстве» резной миниатюры, то она, эта камея, до сих пор при мне. Это довольно приличная, коммерческая работа конца 19 века. Ничего особенного. Ни сама камея, ни изображенная на ней тётенька (я думаю, это богиня Флора, божественный лик которой я, набравшись уменья, даже рискнул слегка подправить), нисколько не состарились.

Что такое глиптика, чем отличается камея от интальи и «настоящая» камея — от «ненастоящей», я узнал много позже. Что же касается вопроса настоящести, то он для меня по сей день является главным вопросом искусства.

4

В художественном пространстве

уникального искусства глиптики я, так или иначе, нахожусь около 70 лет и потому именую себя глиптоманом, то есть, мастером глиптики, а с некоторых пор считаю себя художником-профессионалом, работающим в этом редком жанре изобразительного искусства.

Но даже у поднаторевшего в строгании камей художника, хоть раз побывавшего в «Золотой гостиной» Эрмитажа, где выставлены работы старых мастеров, сразу и надолго отшибает охоту величать себя мастером глиптики.

В витринах «Золотой гостиной», выставлены феноменальные образцы эрмитажной коллекции камей и инталий, которую начал собирать еще Петр I, привезший из Голландии для своей любимой Кунсткамеры небольшую коллекцию гемм.

Позже эту коллекцию сказочно обогатила Екатерина II, скупавшая античные и современные геммы. Свое увлечение царственная глиптофилка называла «камейной болезнью». Кстати, российская императрица была еще и глиптоманкой, поскольку собственными руками вырезала вполне пристойные камеи.

Нынешняя эрмитажная коллекция насчитывает более 10 тысяч гемм, вырезанных на агате, сердолике, аметисте, топазе, гиацинте, изумруде и других драгоценных и полудрагоценных камнях.

Поскольку все эти камни тверже металла, и, значит, самый твердосплавный резец не оставит на камне даже царапины, обрабатывать камеи приходится алмазом, самым твердым на земле веществом. И в античные времена, и ныне мастера глиптики пользуются алмазным порошком, крупинки которого вживляют в мягкие медные иглы различных профилей.

Вставив такую иглу в зажим-держатель, мастер с помощью приводного устройства заставлял ее вращаться, и крупинки алмазного порошка процарапывали на камне задуманный рельефный рисунок.

На такую работу мастер тратил месяцы, а иногда годы кропотливого труда. Как-то один знаток и исследователь глиптики заметил, что для изготовления большой камеи требовалось время, как для строительства собора.

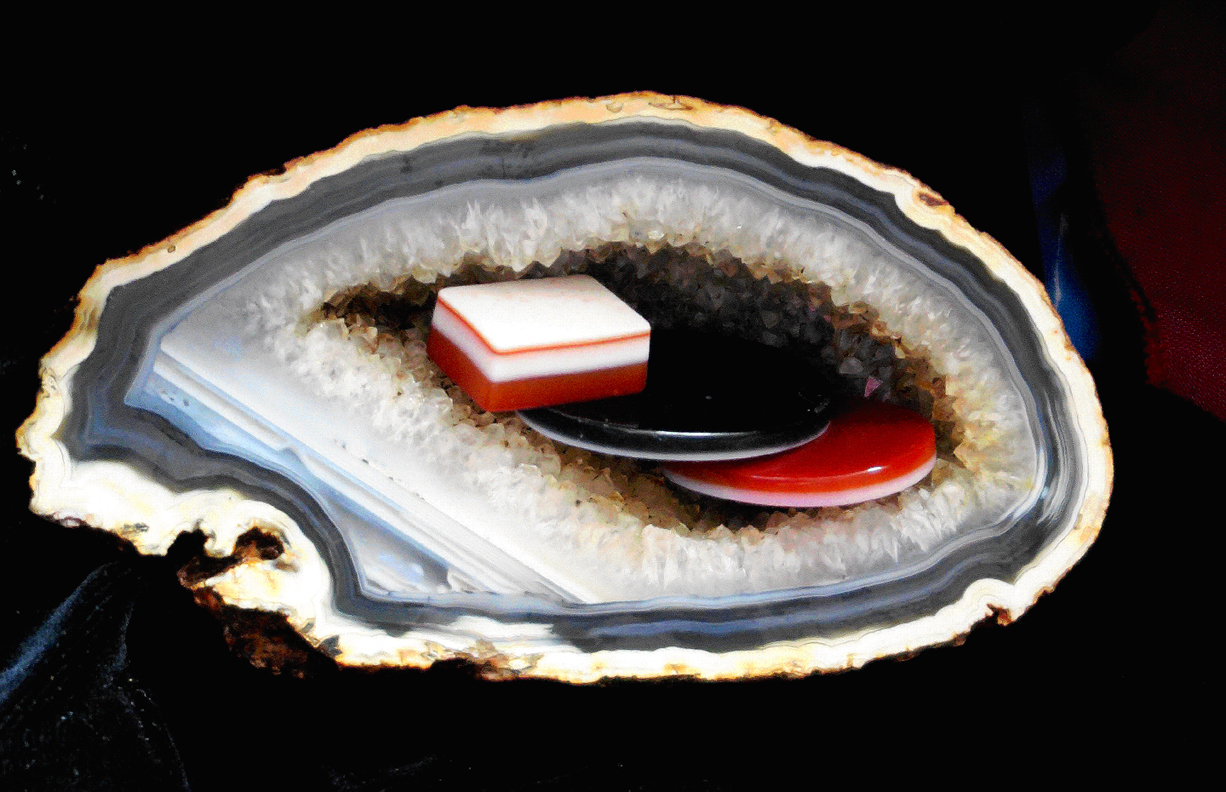

Самыми эффектными и художественно выразительными камеями являются те, что вырезаны на каменных пластинках с разноцветными природными (именно природными, а не клееными) слоями, и изготовленные именно на таких камнях камеи считались «настоящими».

Камни с чередующимися, как древесные кольца, слоями, называют ониксами. Агат-оникс, халцедон-оникс, мрамор-оникс, сардоникс… Слоистые полихромные камни дают художнику возможность, используя один слой как фон, на другом или в нескольких других слоях вырезать портреты и целые композиции.

Для художника-глиптика такие камни сами по себе являются большой ценностью, и в давние времена приобретать ценный и редкий материал для работы могли только мастера-профессионалы, труд которых высоко оплачивался их вельможными заказчиками.

В числе шедевров эрмитажной глиптики находится всемирно известная «Камея Гонзаго», раритет мирового значения, «Джоконда» среди гемм. На ней изображен не один, как обычно, а два профиля: древнеегипетские правители Птолемей II и его жена-сестра Арсиноя.

Эта работа потрясающей красоты и одухотворенности, выполненная неизвестным античным мастером, как раз демонстрирует живописную особенность игры разноцветных слоев уникального агат-оникса.

Великий Рубенс называл эту одну из самых крупных в мире камей прекраснейшей среди гемм. Надо сказать, что Рубенс был восхищенным поклонником и исследователем искусства глиптики. Изучая старинные геммы, он делал с них рисунки и даже начал писать исследовательский трактат «Имитация скульптуры».

Камею Гонзаго подарила российскому императору Александру I разведенная жена Наполеона Бонапарта Жозефина Богарнэ в расчете на то, что Аксандр I разрешит Жозефине последовать в ссылку за опальным и поверженным Наполеоном. Но эта «взятка» не помогла. Камею император милостиво принял, но следовать за Наполеоном Жозефине не позволил.

Камеи как предмет искусства появились на несколько сотен лет позже инталий. И если инталия, гемма-печатка, имела, главным образом, функциональное назначение, то камея была исключительно предметом роскоши.

Первыми создателями камей из полихромного сардоникса считаются безымянные александрийские мастера. Уже самые ранние камеи были выполнены с виртуозным мастерством, а в дальнейшем мастера прошлого довели свое мастерство до уровня недосягаемости.

Считаться профессионалом в этом искусства, на мой взгляд, может только тот, кто помимо виртуозного мануального мастерства способен обогатить свою работу определенным смысловым, культурным и, не побоюсь этого слова, духовным содержанием.

Из нынешних мастеров, я не знаю ни одного, кто вкатил бы сизифов камешек на вершину того художественного мастерства, какого достигли «старики». Можно быть представителем высочайшего ремесла, великим мастером, но не быть при этом художником, автором.

5

Я знаю, что знаменитый художник Гавриил Гликман,

побывавший на моей выставке в Мюнхене, определил свое отношение к моим изделиям словами: «да, это мастер».

Тогда я был очень горд этим отзывом. А сегодня думаю, что для меня такой отзыв — не комплимент, а по «гамбургскому счету» — норма, нулевая точка отсчета.

Думаю, все глиптоманы начинают с подражания старым мастерам, стараясь по мере совершенствования своей технике превзойти своих учителей именно в техническом мастерстве. И это у них порою получается.

Клонировать мастерство – можно. А вот художественное авторство клонировать невозможно. Оно не клонируется, а каждый раз создается заново.

Я понял, хотя и не сразу, что сделать вещь лучше, это значит, сделать ее иначе.

И дело не в мастеровом щегольстве и браваде, чтобы, превзойдя и превысив, стать «чемпионом».

Я помню, как в период задорного соперничества с коллегами-глиптоманами моим девизом был залихватский слоган: «я, как ты, могу, а ты, как я, не можешь».

Это двустишье в гордом самоупоении я декламировал до тех пор, пока мне в руки не попала одна прелюбопытная вещица.

Я тогда уже работал на Ленинградском телевидении, куда, кстати, попал благодаря Ирэне Орловой (в те годы — Ирэне Ясногородской), великодушно уступившей мне предназначавшееся ей самой место музыкального редактора Детской редакции.

И вот как-то раз, благорасположенная ко мне и моему камнерезному хобби телевизионная дама, обратилась ко мне со странной и конфиденциальной просьбой. Достав из сумочки несколько антикварных предметов, она попросила продать их какому-нибудь понимающему человеку, поскольку…

Впрочем, ее трогательный рассказ о нуждающейся в деньгах престарелой тете, когда-то что-то делавшей при церкви Иоанна Кронштадтского в Петербурге, я уже не слушал.

В руках у меня оказалась вещь, одного взгляда на которую мне хватило, чтобы впасть в состояние ступора, испытывая одновременно чувство восторга и… унижения.

К тому времени я уже был автором камеи «Двойной портрет Николо Паганини». Помню, увидев ее, один мой телевизионный коллега тихо выдохнул: «Совершенство!». Скромно с ним согласившись, я именно с того дня запустил в оборот «гамбургского счета» слоган « я, как ты могу…»

Так вот, взяв в руки эту панагию, по сути, камею на дереве, вырезанную в середине XVII века неизвестным умельцем-монахом, обитателем Афонского монастыря, я сразу понял, — ятакне могу! и не смогу никогда!!!

Эта штуковина буквально оглушила меня целым залпом феноменов.

Во-первых, многофигурные композиции этой двухсторонней панагии были выполнены в технике микрорезьбы, а мастер середины XVII едва ли имел подходящую оптику и, значит, контролировал свою работу невооруженным глазом.

Во-вторых, около полутораста фигурок, каждая из которых имеет свой характер, позу, пластику и черты лица, были вырезаны на кипарисе безошибочными штрихами. Если учесть, что дерево гораздо восприимчивее к ошибке резца в руке мастера, чем камень, то единственного неверного движения было бы достаточно, чтобы многомесячная работа была непоправимо испорчена.

В-третьих, изображенные по обе стороны панагии 14 библейских сцен выполнены с большой экспрессией, а это значит, что мастер должен был пройти с постоянно включенным эмоциональным напряжением по всей дистанции многомесячной, а может, многолетней кропотливой работы.

В-четвертых, это оригинальные авторские композиции, а не копии чужих известных картин или скульптур, как во многих работах античных и средневековых камнерезов-миниатюристов. Автор работал, что называется, «из-под волос», самостоятельно, из головы, воссоздавая и художественно интерпретируя канонические сюжеты в стилистике своего собственного мастерового почерка…

Ну, там еще в-пятых, в-седьмых, в-десятых…

Короче говоря, я не смог расстаться с этой вещью и, отдав за нее две месячные зарплаты, оставил ее себе. Меня в тот момент не занимало, что я стал обладателем раритета, имеющего мало аналогов подобного качества и сохранности во всем мире (в России — ни одного, основное большинство в Белградском музее). Но за те несколько минут, что я рассматривал панагию, я прошел такую школу понимания мастерства и смирения, что его мне хватает до сих пор.

6.

То искусство,

которым я сегодня занимаюсь, я определяю собственным термином глиптография, слив воедино понятии глиптика и графика.

Работая над композицией «Борис Пастернак. Крылья и корни», я понимал, что ухожу от традиционной классической глиптики. Однако именно эта работа стала для меня во многих смыслах знаменательной…

Молодого Бориса Пастернака, обладателя незаурядных музыкальных дарований, мучило отсутствие у него, так называемого, абсолютного слуха, то есть особой внутренней музыкальной памяти, которая мгновенно связывает определенную высоту-частоту музыкального звука с присвоенным ему теоретическим, условным именем, т. е., с названием обозначающей его ноты, той самой, к которой он «приписан». Молодой пианист и начинающий композитор считал этот собственный недостаток для профессионального музыканта роковым. Хотя на самом деле это было не так, и даже величайшие композиторы обходились без абсолютного слуха, будущего поэта мучил вопрос подлинности, настоящести его собственного музыкального таланта.

Задумывая эту работу в преддверии 100-летнего юбилея поэта, я читал и перечитывал его автобиографическую книгу «Охранная грамота», посвященную проблемам подлинности в искусстве и творчестве. И во время работы над композицией, я тоже, вольно или невольно, задавался вопросами подлинности и настоящести своей работы.

Во всем мне хочется дойти

До самой сути…

Конечно, «истина мысли», и суть, которую искал я, была более прозаическая, чем пастернаковская. Меня волновало, будет ли эта штуковина произведением искусства, достойным Бориса Пастернака, профессии глиптики, и меня лично. И так мне хотелось быть конгениальным всем этим высоким требованиям, что я чувствовал, прямо «кушать не могу», до того заколебали меня эти амбициозные вопросы.

Мне, например, представлялось, что работая на морской раковине, а не на «настоящем» полудрагоценном камне я отступаюсь от профессиональных правил глиптики. Хотя морская раковина, по сути, является каменным образованием, поскольку ее образует минерал кальцит, мне казалось, что такому большому мастеру, как я, строгать свой шедевр на дешевой морской раковине — унизительно.

И опять меня спасла Золотая гостиная Эрмитажа.

Бродя в расстройстве меж камей и инталий на сардониксах, аметистах, гиацинтах и прочих изумрудах, я остановился пораженный, узрев в ряду камнецветных шедевров, потрясающей красоты и художественного совершенства работу на морской раковине. В тот день я окончательно понял, подлинность и художественная настоящесть даже в таком специфически «драгоценном» искусстве, как глиптика, не зависит от коммерческой стоимости материала. И это был первый урок «от Бориса Пастернака».

Второй урок был связан с тем, что я начал строгать камею не на двухслойной поверхности раковины, а на ее поперечном, внутреннем, срезе неправильной формы, используя случайную путаницу объемов и линий, а не цвет разных ее слоев.

Так вот, я полагаю, что был (и пока, насколько я знаю, остаюсь) первым кто воспользовался в глиптике этим изобразительным приемом.

Именно эти линии и объемы подсказали мне полетный образ крыльев и переплетенных, как кровеносные сосуды, корней в композиции «Крылья и корни». И именно после создания этой камеи я стал именовать свою резьбу по камню глиптографией.

7

Однако, главный запас

творческого энтузиазма я пополнял не только массой впечатлений от работ давно ушедших в мир иной «стариков».

Замечательные профессиональные уроки я получал от общения с людьми, далекими от профессиональной глиптики, но близкими мне по духу творческого мышления и мировосприятия.

В первый раз свою легендарную книжечку «В классе рояля» ее автор, Натан Ефимович Перельман, вручил мне с надписью «Уважаемому Аркадию Семеновичу с лучшими чувствами и надеждой вручить четвертое, очень дополненное издание…»

Во второй раз, уже обещанное четвертое издание этой книжечки я получил с надписью «Глубокоуважаемому коллеге Аркадию Семеновичу с лучшими пожеланиями…»

Как раз между двумя этими книжечками, на переходе от просто «уважаемого» до «глубокоуважаемого коллеги» я ваял свою миниатюру «Хор певчих», о которой, как, впрочем, и о других моих камнерезных свершениях Н. Е. Перельман не имел ни малейшего представления.

Цикл телевизионных передач, звездой которых был профессор Перельман, назывался «Беседы у рояля». В то время, изгнанный с должности заместителя главного редактора, я был определен реформаторами ЛенТВ на идиотскую должность редактора-рецензента в, так называемый, ОДК ( Отдел Доэфирного Контроля). В мои обязанности входило накануне эфира «отсматривать» записи телепередач и трансляций всего ЛенТВ, тематически связанных с эстетикой, культурой, искусством и вообще красотой, которая должна была спасти мир.

Отсмотрев видеозапись очередной «красоты», я должен был по горячим следам написать краткую рецензию, выявляя в предъявленной мне передаче как положительные, так и сомнительные этические, эстетические, профессиональные и идеологические моменты, которые могли осквернить ленинградский эфир.

Наши отношения с Н. Е. Перельманом начались с того, что, отсмотрев первую передачу цикла «Беседы у рояля», я счел своим долгом лично засвидетельствовать почтение великолепному Н. Е. и поздравить его с премьерой.

После короткого разговора «по делу» дамы и господа телевизионщики куда-то на хрен слиняли, наверное, отмечать успех предприятия, оставив Н. Е. в одиночестве. И я, конечно же, счел своим долгом проводить его (Натана Ефимовича, разумеется, а не его одиночество или успех предприятия) до гардероба, где, подхватив брошенное гардеробщицей на «прилавок» пальто, почтительно надел его на пожилого профессора.

С тех пор гардеробное одевание после отсмотра очередной передачи стало для нас с Н. Е. ритуалом, а иногда, если я чувствовал, что Н. Е. расположен продолжить «беседу у гардероба» несколько дольше, я выходил на улицу, чтобы немного проводить профессора.

Когда выяснилось, что Н. Е., как и я, — бывший киевлянин и, к тому же, в прекрасных личных отношениях с моим училищным педагогом по скрипке, закончившим аспирантуру у великого Мирона Полякина, с которым блистательный молодой Натан Перельман играл в постоянном ансамбле, я стал для Н. Е. вполне интересным собеседником.

И вот, как-то раз, во время одной из «бесед у гардероба», я в комплиментарном духе упомянул о недавно нашумевшем выступлении в Большом зале филармонии австрийца Альфреда Бренделя, на одном из концертов которого я побывал. Натан Ефимович, округлив глаза, таким тоном спросил, вам понравился Брендель?!, что мне тут же захотелось разнести этого самого Бренделя в пух и прах.

Однако, боясь потерять в глазах Натана Ефимовича уважение, а в своих глазах самоуважение, я не посмел угодливо соврать и ответил, что этот самый А. Брендель весьма меня впечатлил, и даже попытался объяснить, чем именно. Но профессор, внимательно выслушав меня, ничего не сказал в ответ и перевел разговор на другую тему. (Много лет спустя я узнал, что Натан Ефимович ушел после первого отделения этого концерта, настолько ему не понравилось то, что он услышал).

После этого разговора с Н. Е. я очень расстроился и озадачился.

В чем дело? Почему мы так разошлись во мнениях? Что такого профессор Н. Перельман услышал, а я не услышал в игре великолепного пианиста европейского класса, каким уже тогда был А. Брендель, что мы так разошлись во взглядах.

Долго не мог понять, в чем дело, и вдруг меня озарило.

В фотографии есть такое понятие – глубина резкости.

Объектив фотоаппарата можно настроить так, что скажем, начиная от переднего плана, за ним будут в фокусе еще только жалкие десять сантиметров, а уже то, что дальше, будет размыто. Но можно настроить объектив так, что от переднего плана, скажем, находящегося в 8 метрах от фотоаппарата, и до самого горизонта все, что попадет в кадр, будет четко. Специалисты скажут, «глубина резкости от 8 метров до бесконечности».

Так вот, наши с Натаном Ефимовичем Перельманом «объективы» были настроены на разную глубину резкости. Мой слуховой и интеллектуальный «объектив» фокусировал диапазон, скажем условно, в границах двадцати метров. А «объектив» профессора Н. Е. Перельмана — от одного метра на переднем плане до бесконечности. Другими словами, глубина резкости слуха, интеллектуального и просто жизненного диапазона профессора Н. Е. Перельмана настолько превосходили мои, что, слушая А. Бренделя, мы с Н. Е. слышали не только разных пианистов, но и разную музыку, потребляли разное искусство.

И тогда, по-новому взглянув на еще не законченную миниатюру «Хор певчих», я решил перенастроить свой «объектив» на другую глубину резкости, времени и пространства. Композиция стала обрастать драматургией. Среди бессмысленного скопления голов, поющих неизвестно что, как, зачем и о чем, появился указующий перст, рука, протянутая из средневековья, и объединившая не очень красивых человеков в некий коллектив, повелевая ему петь в определенной, единой и «твердой» манере Cantus Firmus.

Метафора, конечно.

Но если зритель настроит свой объектив на соответствующую глубину резкости, ее, эту метафору, легче будет понять и оценить.

8

Было время, я ходил в питерский «Эрмитаж»

как на работу. Причем, не только метафорически, так сказать, в переносном смысле, а в период работы над сценарием фильма про искусство Востока для цикла «24 часа в Эрмитаже», — в самом прямом.

Вот тогда-то я и познакомился с Владимиром Григорьевичем Лукониным, заведующим отделом Востока Государственного Эрмитажа. Не могу не сказать, что он (В. Г. Луконин, разумеется, а не отдел Востока ГЭ) был человеком величайшего обаяния, крупнейшим ученым-историком и искусствоведом-востоковедом, одним из лучших в мире иранистов, то есть, знатоков Ирана. Впрочем, иронистом — тоже.

Мне пришлось осваивать чертову тучу всяких нужных мне для сценария сведений. Например, о толковании сюжетов на серебряных сасанидских блюдах. Или о стремящихся к просветлению на уровне Будды святых, бодхисатвах, главным из которых был, «внимающий звукам страдания» Авалокитешвара. Но В. Г. Луконин излагал все с таким юмором, что в него (во В. Г. Луконина, разумеется, а не в бодхисатву Авалокитешвару) можно было влюбиться.

Однако речь сейчас не о любви, и даже не о дружбе нашей с В. Г. , а о дивном искусстве глиптики, на котором неожиданно сошлись интересы сценариста Арк. Кленова и консультанта-ираниста В. Г. Луконина.

Как-то раз, во время одной из наших «деловых» прогулок по эрмитажным залам, я, панибратски подмигнув рубенсовской картине «Союз Земли и Воды», произнес: «привет, коллега».

— Это с какой стати, «коллега»? Это вы кому? — сверкнув глазом, поинтересовался В. Г.

— Питеру Паулю, — самодовольно ответствовал я. — Рубенс был завзятым глиптофилом, а я — завзятый глиптоман.

— А что, вы глиптоманите на таком же уровне, на каком Рубенс глиптофильствовал? — не без легкого ехидства полюбопытствовал В.Г., мгновенно врубившийся в смысл моих слов

— Ну, я еще пока только бодхисатва, а Рубенс уже Будда.

— Ладно, принесите показать, — явно довольный моим ответом, кивнул В. Г., и с усмешкой добавил, — коллега.

И уже на следующий день моя камея, которую я назвал «Глиптофилу от глиптомана. П. П. Рубенсу — А. С. Кленов», оказалась в стенах Эрмитаже. Правда, ненадолго. И увидел ее там лишь один человек. Но зато, какой человек!

Взяв ее в руки и зачем-то исследовав с помощью десятикратной лупы, Владимир Григорьевич, не сказав ни слова, принялся разглядывать другие мои работы. Рассматривал долго. С лупой и без, в отраженном свете и на просвет, ощупывая кончиками пальцев лицевую сторону и изнанку. Потом, неторопливо раскурив трубку и выдержав паузу, как-то негромко и, мне даже показалось, растерянно сказал: «я не думал, что это так серьезно». И все. Без комплиментов, комментариев и прочих словесных ненужностей.

Но для моей глиптомании эта его оценка имела довольно интересные последствия.

В.Г. познакомил меня с хранителем античных гемм Эрмитажа, автором книги «Камея Гонзага», знаменитым Олегом Неверовым. Олег Яковлевич Неверов, окончательно избавил меня от сомнений насчет моей цеховой принадлежности к миру профессиональных глиптоманов, и встреча с ним повлияла на мою камнерезную судьбу самым серьезным образом.

Однако, у нашей с Владимиром Григорьевичем Лукониным «камейной темы» было еще одно курьезное последствие.

Владимир Григорьевич был дружен с весьма родовитой лондонской дамой, как я понял по его рассказам, из королевской семьи. Эта симпатичная леди, почитавшая и самого В. Г. и дело, которым он занимался, будучи большим ученым, довольно часто приезжала в Ленинград. Однажды в прокуренном луконинской трубкой, заваленном немыслимым количеством книг огромном кабинете заведующего отделом Востока, В. Г. даже представил нас друг другу, а позже с юмором рассказал о некоторых забавных особенностях их дружеских отношений.

Так вот, эта леди привозила Владимиру Григорьевичу редкие книги, нужные ему для исследований, и, как я понял, какие-то другие подарки, на которые Владимир Григорьевич, по его словам, ничем адекватным не мог ответить. Ну, в самом деле, чем мог сотрудник советского музея, пусть даже известный ученый, отдарить леди из королевской семьи!

И как-то раз, в момент тягостных раздумий В. Г. на эту тему, я, почти в шутку, предложил ему презентовать леди Марианне (кажется, так ее звали) мою камею «Мадонна с младенцем» на редком по чистоте и прозрачной красоте, куске янтаря.

«Не жалко?» только и спросил Владимир Григорьевич, знавший эту работу и, видимо, посчитавший, что она достойна ларца с драгоценностями, принадлежащего знатной даме.

«Так не «Мадонна Лита» же, - ответил я, преисполнившись скромной гордости за оценку моего рукоделия.

И янтарная камея уехала в Лондон.

А неделю спустя В. Г. попросил у меня мой домашний адрес, сообщив о том, что одаренная моим янтарем дама собирается написать мне благодарственное письмо. Однако, представив себе, с каким специфическим интересом соответствующие службы, отнесутся к тому факту, что я презентовал ювелирную вещь в подарок знатной иностранке, я попросил В. Г. остановить благодарственный порыв его знакомой.

…

…

Когда я пишу в своем авторском досье, что мои работы находятся в частных коллекциях России и за рубежом, я с особым удовольствием вспоминаю свою янтарную мадонну, прописанную в столице Великобритании.

Впрочем, у меня есть письменные свидетельства того, что моими «уникальными» янтарными работами из серии «1000 лиц» были одарены и другие весьма знатные дамы и господа. Это тешит мое авторское самолюбие и дает возможность художественно прихвастнуть в моих глиптофильских и глиптоманских мемуарах. Но порою я сожалею, что мне не довелось увидеть те города и страны, которые увидели и еще, я надеюсь, увидят многочисленные персонажи моей серии «1 000 лиц», сделанные из «грязного янтаря».

Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»

Смерть Блока

Роман Каплан — душа «Русского Самовара»

Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»

Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»

Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже

Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца

Покаяние Пастернака. Черновик

Камертон

Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»

Возвращение невозвращенца

Смена столиц

Земное и небесное

Катапульта

Стыд

Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»

Встреча с Кундерой

Парижские мальчики

Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи