Литературная кухня

ПопулярноЕфим Бершин: «Я стал осколком задолго до того, как прозвучали первые взрывы»

В прозе и поэзии Ефима Бершина часто присутствует термин «осколок» — цикл стихов «Монолог осколка», поэтическая книга «Осколок», да и роман «Маски духа» написан так, будто собран из осколков, из фрагментов жизни, которые переплетаются в романе причудливым образом, без времени и места, словно в калейдоскопе — то тут, то там вспыхивая яркими именами, историями и событиями. Интервью с Ефимом мне захотелось построить по такому же принципу — собрать из временных осколков: военный корреспондент в Приднестровье и Чечне, знакомство с генералом Лебедем, поступление в МГУ, работа на Севере журналистом, шахтером, лесорубом, газета «Советский цирк» и диссиденты, рытье колодцев в Подмосковье, лекции в Германии, Париж и Синявские, Переделкино и Лиснянская, музыка и поэзия. Собрав эти осколки в единую картину, я увидела то, что называется — судьба поэта.

Ефим, что для вас значит образ осколка?

Так получилось, что моя жизнь в моем же сознании разбилась на три этапа — «материк», «острова» и «осколки». В моем детстве был материк: все было устойчиво, твердо, ничего не ломалось, никуда не спешило, был определенный уклад жизни. Я пел в юношеской опере и играл в футбол, остальное меня совсем не интересовало. Потом, лет с пятнадцати, мне стало казаться, что материк распадается на острова. Я уже потом понял, что просто-напросто в моем маленьком городе мне стало не хватать воздуха, я задыхался, я рвался из него. Куда? Мне было все равно куда — просто надо было бежать. Я стал менять острова: остров Тирасполь я сменил на воинскую часть, воинскую часть — на завод, завод — на Московский университет. Потом была работа и жизнь на Севере. А после Севера — снова Москва. Но я уже тогда предчувствовал, что… «все острова мои — осколки, летящие наискосок». Взрыв произошел в моем сознании задолго до того, как все раскололось, и на окраинах большой страны прозвучали реальные взрывы снарядов. Еще задолго до распада Союза я написал: «Неожиданно различаю в себе младенца, колесящего по миру в катафалке родной страны». Я стал осколком задолго до того, как прозвучали первые взрывы.

Вы имеете в виду войну в Приднестровье и Чечню?

Да, и не только. Приднестровье, Чечня, Таджикистан, Абхазия, Южная Осетия, Карабах. Теперь еще и Украина. А мне рассказывают, что распад Советского Союза произошел бескровно… Тысяч двести погибло! Я понимаю, что могли погибнуть миллионы, у нас, в России, все бывает. Но и то, что было — преступление.

Как вы оказались на войне в Приднестровье?

Во-первых, Приднестровье, Тирасполь — моя Родина. Во-вторых, тогда еще там жили мои родители и моя сестра с детьми. Я просто не мог не поехать, их надо было вытащить оттуда.

Я поехал как репортер от «Литературной газеты». Освещал события, передавал каждый день репортажи. Тогда еще не было интернета, я писал на бумажке текст, звонил в редакцию, читал все стенографистке, а она записывала. Практически все репортажи вышли в газете, но некоторые не были опубликованы.

Почему? Была какая-то цензура?

Была внутриредакционная цензура. Не взяли репортаж о Бендерском погроме, когда площадь была завалена убитыми людьми. Жара была под сорок, людей хоронили на клумбах, во дворах, чтобы не разлагались. Это не опубликовали — сказали, что такого не может быть… Ни одно западное СМИ об этом не написало, ни одно! Написал только я. Потом это вышло в моей книге «Дикое поле».

Почему об этом нельзя было писать?

Тогда в нашей демократической среде было принято рассуждать так: со стороны Молдавии воюют демократы, а со стороны Приднестровья — коммунисты. «Ты — совок», — говорили мне либеральные интеллигенты, — ты за советскую власть, за коммунистов и вообще ты патриот». А я был просто за людей, которых убивали. Тогда у меня и начался конфликт с либеральной интеллигенцией. Но я был там, где они не были, я прошел то, что они не проходили, и видел то, что они не видели.

Дело в том, что, если говорить о Приднестровской войне, то приднестровцы просто хотели отстоять свою землю, свои дома, своих родных и близких. Они защищали свою культуру и свой язык. Они оборонялись в той войне.

И как могла либеральная в то время «Литературная газета» написать о том, что «демократы» из Молдавии убили сотни мирных жителей Бендер за два дня? Что в Кишиневе прямо на здании парламента висел огромный плакат: «Русских — за Днестр. Евреев — в Днестр»? Что программа Народного фронта молдавских «демократов» практически списана у Геббельса и Розенберга? Нет, такого наши «демократы» написать не могли.

А что тогда произошло в Бендерах? Вы там были?

Я возвращался из Кишинева и заехал за какой-то информацией в горисполком в Бендерах. Тут и началось. Молдавские военные быстро захватили город, а горисполком захватить не смогли, его человек тридцать всего обороняли. Здание обстреливалось танковыми снарядами, внутренние стены не спасали и разлетались как щепки. Мы спустились в подвал, было действительно страшно — мне предлагали взять автомат, но я отказался. Во-первых, журналисты не должны брать в руки оружие, это негласный закон. А во-вторых, автомат бы и не помог. Что бы я с ним делал? Конечно, я умею стрелять, я служил в армии, но я бы не стрелял... Ночью, когда все стихло, я выбрался из подвала и короткими перебежками добрался до стоящего неподалеку православного собора. Со мной был еще один журналист, мусульманин, и когда мы влетели в храм, он перекрестился. Я тоже.

Потом началась война в городе. Люди, рискуя жизнью, уходили по мосту через Днестр в сторону Тирасполя и Одессы. В Бендерах в то время проживало 150 тысяч человек. 100 тысяч ушло. 100 тысяч беженцев!

Кода ты это видишь, невольно начинаешь задумываться: что вообще происходит в этом мире, что происходит с этой жизнью, с людьми. Что происходит? Из-за чего? Из-за языка? Они хотели чтобы все стали разговаривать на молдавском языке. Из-за этого? Конфликт-то начался из-за закона о языке еще в 1989-м году. Но почему? Они же знали прекрасно, что это Сталин присоединил к Молдавии русскоязычную территорию, кусок бывшей Новороссии. Они же должны были головой думать!

Что это была за история, когда вы один вышли на середину моста, который обстреливался с двух сторон?

Это уже было после Бендер в Дубоссарах. Дубоссары — компактный, уютный городок, довольно старый, кстати, и его обстреливали все время с Кошницкого плацдарма. Во время очередного перемирия дубоссарцы решили восстанавливать народное хозяйство, собрали руководителей предприятий в горсовете. После заседания люди вышли на крыльцо, и в это время в них угодил снаряд — части тел этих людей висели на кустах и деревьях. Я это видел, я был с другой стороны дома просто в этот момент. Это была страшная, сюрреалистическая картина. Это Босх — там глаз висит, там рука торчит, там еще что-то. Их разметало по деревьям и кустам.

После этого приехала комиссия ООН и ОБСЕ, мы с ними ездили и все показывали. Вот детский сад, который расстрелян из зенитно-ракетного комплекса «Град», а вот разбомбленная школа в Григориополе, вот уничтоженная сельская больница. Они кивали головами. В итоговый документ ничего не вошло…

Я вас хочу вернуть к тому моменту, когда вы вышли на мост. Что это было? Зачем?

Просто после всего увиденного я был нервно истощен. Пошел в гостиницу, спать не мог, и я понял, что я вообще скоро сойду с ума, если все это не остановится — все-таки я поэт, а не военный. И у меня возникло безумное желание это все остановить, всю эту жуткую и бессмысленную бойню. Наверно, я в то утро все-таки временно сошел с ума, и сдуру пошел на этот полувзорванный мост, вышел на середину. И только когда уже вышел, я начал понимать, что я сделал…

У меня был с собой термос, я в крышку налил кофе, сел на перила, свесил ноги в сторону Днестра и стал пить. Страшно было ужасно — с двух сторон моста сидели снайперы.

То есть, вы прошли на нейтральную территорию меж двух огней?

Да.

Выпить кофе?

Выпить кофе…

Я бы никогда это не повторил. Я не собираюсь хвастаться своей смелостью, это была не смелость — это было отчаяние, безумие какое-то, бессонные ночи. Я чувствовал, что с двух сторон снайперы на меня смотрят в прицелы, руки дрожали, ноги дрожали. Я встал и пошел назад, в сторону приднестровцев.

Когда вы эвакуировали свою семью? Я так поняла, что это произошло в первые дни войны?

Нет, не совсем, это уже произошло после Бендер. Потому что я уже знал, что собираются громить Тирасполь. За Днестром, в шести километрах от Тирасполя, есть гора с жутким названием «Суворова могила», и на ней уже стояли «Грады», которые должны были обстреливать Тирасполь. А там жила моя сестра с мужем и двумя маленькими дочками и старики-родители. (Господи, старики-родители, говорю я, а ведь они были тогда моими ровесниками…) Мы кое-как добрались до Одессы, там вокруг вокзала сидели примерно 30 тысяч беженцев — на всех клумбах, на лавочках, на траве. И добыть билеты было практически невозможно, но нам повезло, я отправил семью в Москву, а сам вернулся назад.

Вот когда вы отправили своих родных в Москву, не было у вас желания тоже уехать? Страшно ведь на войне…

Нет, не было. То есть, я иногда оттуда приезжал на некоторое время в Москву, сдавал материалы и возвращался назад в Приднестровье. Открыть вам секрет?

Да.

Война — это наркотик, потому что на войне выделяется большое количество адреналина. И без этого адреналина человек уже не может жить. Не все, конечно. Но многие так с войны и не вернулись. И не потому, что их убили.

А как вы вернулись?

Не сразу. Меня долго тянуло потом на войну. Я же еще работал на первой чеченской. Дело в том, что еще в Приднестровье я познакомился с генералом Александром Ивановичем Лебедем, и у нас были, в общем, хорошие отношения. Когда он возглавил совет безопасности России в 1996-м году, ему было поручено заключать мир в Чечне, и меня пригласили летать с ним на переговоры. Но это уже было под конец войны, а первые мои командировки туда были, когда еще шла война. Из войны я вышел, написав цикл стихов «Монолог осколка» и порядка ста статей. Давал какие-то интервью на радио. Выплеснул все. И как-то излечился.

Что происходит с сознанием, когда возвращаешься после войны, после всех этих ужасов и после ощущения, что жизнь может прерваться в любую минуту? Что происходит, когда возвращаешься в мирную жизнь?

Непонимание. Как-то мы прилетели из Чечни с одним известным журналистом, едем на такси по Комсомольскому проспекту, вертим головами и ничего не понимаем: кафе, рестораны, нарядные люди, которые ничего не знают или даже не хотят знать о том, что происходит на юге их же страны. Возникает чувство недоумения. Как?! Как это может быть?! Я понимаю, что у нас огромная страна, была и есть, невозможно переживать за все ее уголки, это понятно. Но когда гибнет столько людей!

Случился перелом в сознании. Многие вещи, в которые я, демократ и либерал, друживший со многими диссидентами и даже подвергавшийся обыску со стороны КГБ, искренне верил, вдруг стали рассыпаться. Я перестал понимать многих моих товарищей, а они перестали понимать меня. Они все больше стали рассуждать как политики, они учитывали всё, кроме главного — кроме человека. Кроме отдельно взятого, одиноко стоящего на ветру перемен человека. Человека, который просто хочет жить на своей земле, разговаривать на своем языке, жить так, как он хочет, умеет. Со своей семьей, в своем доме. Это самое главное: человек и его право на жизнь. Но мои товарищи, мои суперлиберальные коллеги по тогдашней «Литературной газете» в тот период меня не понимали. Они не были на той войне, с ними этого перелома не произошло.

А по телевидению продолжали рассуждать о «демократах» и «коммунистах». И еще врали, что в Приднестровье воюет российская армия. Представляешь, сидим в гостинице, сразу после Бендерского погрома, включаем телевизор, а там Татьяна Миткова по НТВ с ужасом сообщает, что российские танки форсировали Днестр и движутся на захват Кишинева. Хотелось что-нибудь швырнуть в экран…

А там действительно не было российской армии?

Там дислоцировалась 14-я российская армия, но она по приказу Ельцина даже не выходила из казарм. Единственный раз она вмешалась, когда прибыл генерал Лебедь и эту вакханалию остановил в течение тридцати минут. После этого начались мирные переговоры.

Вы потом ушли из журналистики?

Я ушел в начале 99-го. Мне показалось, что журналистика вообще закончилась: она больше не информирует, она занимается формированием общественного мнения и зомбированием людей. Это относится ко всем — правым, левым, «патриотам», «либералам». Люди разделились на лагеря, на своеобразные секты, каждая из них создала свою картину мира, из которой люди боятся выйти. Они боятся остаться один на один со сложнейшими проблемами современности и повторяют кем-то придуманные идеологические штампы. Вот и все. Никто не хочет анализировать. Хотя что тут анализировать? Человек — главная ценность! Нельзя убивать! Есть скрижали, есть Моисей. Там написано — «Не убий».

Давайте сделаем так, как в вашем романе «Маски духа», перенесемся в другое время и место — на материк. Каким было ваше детство?

Детство было послевоенное, пятидесятые годы. Я родился и жил в городе, по которому война прокатилась дважды: один раз его немцы брали в 41-м, второй раз наши брали в 44-м, то есть вместо города были руины. На эти руины возвращались люди из эвакуации, с войны, сами строили свои домишки из того, что под руку попадалось. У одного из моих дедов крыша в доме была перекрыта крылом от сбитого немецкого самолета вместо стропил.

А у вас какой был дом?

Когда я родился, у нас дома не было. Отец снимал комнатку в таком же самострое: дверь из комнаты выходила прямо на улицу, откроешь ее, а напротив — тюрьма. Я не помню точно, какая это была тюрьма, скорее всего пересыльная. Мы под стенами этой тюрьмы, на площадке, играли в футбол, а заключенные смотрели на нас сквозь решетки — кричали, болели, свистели.

Заключенные у вас не просили поесть?

Нет, это было невозможно — тюрьма была четырехэтажная. Я не знаю, но их, наверно, кормили не хуже, чем мы сами ели. От того времени остались только проблески в памяти, хотя я помню себя с довольно раннего возраста. Я, например, запомнил как умер Сталин. А потом — провал в памяти еще на года два.

А как умер Сталин?

Я помню, что сидел на тумбочке или на столе в тазике, и мама меня мыла. Радио у нас тогда не было, а были однопрограммные тарелки, которые висели на стенах. И тут пришла родная мамина тетушка и стала говорить — «Включай радио, Сталин умер!» А мама говорит: «Какой Сталин, у меня ребенок описался!» Мама была абсолютно аполитична, ей это было не очень интересно. Она всю свою жизнь посвятила детям. А некоторые дети бывают беспокойными, они сбегают из дому. Например, я.

А вы не помните, как вообще люди восприняли смерть Сталина? Некоторые, говорят, радовались и накрывали праздничный стол.

Нет, я не помню. Дружочек, я не такой старый…

Вообще-то я все помню картинками и даже думаю картинками. Иногда эти картинки помнятся всю жизнь. В первом классе, когда мне даже семи лет еще не было, я почему-то решил, что мама велела идти после школы не домой, а к дедушке. Мне так показалось. Сентябрь недавно начался, я только начал учиться. Я нашел какую-то красную тряпочку, прилепил на рукав, чтобы показать деду, что я вот тоже не просто так, а у меня красная тряпочка и, может быть, я даже дежурный. Но деда дома не оказалось, и я пошел его искать, а он жил рядом с Днестром. Я вышел на берег и увидел картинку: красное закатное солнце, садящееся прямо на верхушки пирамидальных тополей и длинные тени этих тополей. А на берегу стоял мой маленький дед и молился на реку, на солнце, на редкий лес за рекой. И меня это почему-то поразило. Я уже потом узнал, что это было в тот период при Хрущеве, когда в городе закрыли практически все церкви и синагоги, и дед ходил молиться на реку. Вот эта картина тоже осталась в памяти.

Ваша семья была религиозной?

Нет. Отец был атеистом, коммунистом и даже сталинистом. Несмотря на то, что отсидел в раннем возрасте. Его посадили, когда ему было пятнадцать или шестнадцать лет, кажется.

За что посадили?

Его посадили, конечно же, не за политику. Его посадили за невыход на работу. Это уже было в эвакуации, и невыход на работу карался арестом. Когда он вышел из тюрьмы, его мать, моя бабушка уже погибла к тому времени — попала под бомбежку на санитарном поезде. Какое-то время он еще поработал, потом его призвали, а вернулся только в 1950-м и сразу женился. А я родился ровно через девять с половиной месяцев после свадьбы родителей.

Вы так и жили в той комнатке?

Нет. Чуть позже переехали в барак, но уже казенный. У нас во дворе было четыре барачных двухэтажных дома, в одном из которых жили многие бывшие зеки, которых реабилитировал Берия еще в 53-м году, до хрущевской оттепели. Зеки там пили, иногда возникала поножовщина и даже «топорщина», но ко мне они относились хорошо. Я с ними играл в футбол, мне было лет пять тогда.

А какие еще были увлечения кроме футбола?

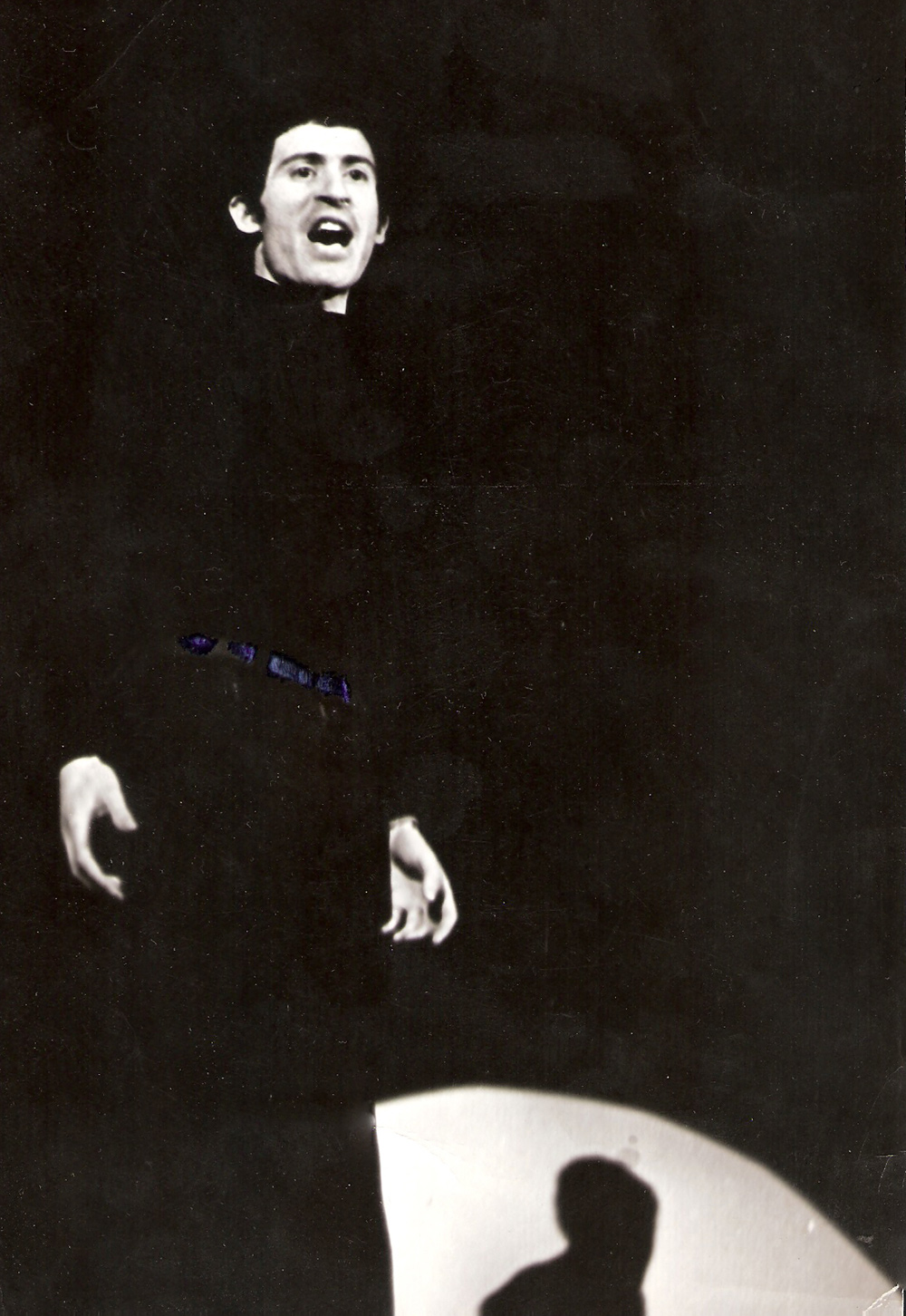

Я пел в детстве. Я начал петь сначала в детской, потом в юношеской опере и пел до семнадцати лет. Благодаря пению меня даже в пионерский лагерь «Артек» отправляли, где были почти одни отличники. И возили с гастролями по Крыму.

А вы? Не были отличником?

Честно говоря, учился я просто отвратительно — буквально с двойки на тройку. Только никому не говорите. В детстве я, в основном, пел и занимался спортом, все остальное меня мало интересовало. К тому же в пятнадцать лет я уже начал писать стихи, ужасно, конечно, но начал. То есть, дело не в том, как я писал, а дело в том, что появились эти импульсы. Но надо было заканчивать школу, а по литературе и русскому языку — двойки. А потом что-то произошло, а что — я не знаю. Но уже через несколько месяцев я занял первое место на городской олимпиаде по литературе.

Интересное перевоплощение…

Да. Что-то произошло! Появилась какая-то свобода мышления! Школу кое-как я закончил на тройки и пятерки. Пятерки по русскому языку, литературе, истории. По химии, физике, алгебре я заслуживал не больше единицы, а тройки ставили от большой ко мне любви.

Хорошо. А как вы решили поступать в МГУ?! В лучший университет страны? На журфак? И почему именно журналистский факультет?

Во-первых, все, что я умел — немножко писать. А, во-вторых, работа журналиста мне казалась романтичной, интересной. Я не умею сидеть на одном месте, просто совсем не умею, если я месяц никуда не еду — заболеваю. А в журналистике, мне казалось, есть такая возможность — много ездить.

Как вы поступили? Легко?

Нет, я поступал тяжело, потому что я тогда только вернулся из армии, где все предметы успел позабыть, особенно немецкий язык, который надо было сдавать. К тому же я закончил провинциальную школу, где довольно плохо преподавали иностранные языки. Немецкий и стал главной проблемой при поступлении — я схлопотал двойку и вернулся назад в свой Тирасполь. Но я очень хитро устроился — мне предлагали работу получше, более чистенькую, все же молодой человек, из армии вернулся, но я отказался от такой работы, я не хотел, чтобы мне понравилось, не хотел привыкать к теплой жизни, и пошел работать грузчиком. На швейную фабрику.

Действительно хитро, как в женский монастырь устроиться сторожем...

Там было семь тысяч рабочих, из них, кажется, шесть тысяч женщин. Конечно, это могло закончиться плохо, потому что в те времена в таком маленьком городе, как наш, существовали устоявшиеся традиции: закончил школу, отслужил армию, вернулся, устроился на завод — надо жениться. Когда я вернулся из армии, к маме уже стояла очередь из мамаш потенциальных невест. Но я совершенно не хотел жениться и быстро понял, что надо бежать. Из своей скудной зарплаты я нанял преподавателя по-немецкому, этнического немца, он мне сразу сказал: много вы не получите, но, по крайней мере, не двойку. И я, действительно, умудрился получить тройку по немецкому языку, две пятерки и четверку — и мне хватило этих баллов. Потому что там огромный отсев был сразу после сочинения.

Поступил с одной тройкой, соответственно, без стипендии — жил впроголодь первые полгода. Потом я сообразил, что если сдавать сессии на отлично, можно деньги зарабатывать, то есть получать повышенную стипендию — не сорок рублей, а пятьдесят пять. А потом я снова начал петь, но уже в ансамбле. В месяц мы иногда давали три-четыре концерта, за которые платили по десять рублей каждому. Кроме того, ансамбль оказался талантливым, и мы получили два Гран-при на международных фестивалях.

Благодаря ансамблю я в первый раз отправился за границу — в ГДР, в 1976-м году. Особенно меня поразил Потсдам — окраины этого маленького города были опутаны колючей проволокой, отделявшей город от Западного Берлина. А в самом Берлине нас подвозили к Бранденбургским воротам, за ними у самой стены были устроены деревянные мостки — нам разрешили на них взобраться, чтобы посмотреть через стену на западных капиталистов. И мы смотрели. А с той стороны стены подъезжали двухэтажные автобусы, наверху сидели западные люди и смотрели на нас. Мы смотрели на них, они смотрели на нас — вот такой зверинец.

А как вы оказались на Севере? В поселке лесорубов…

Я попал туда после университета — в республиканскую газету, и это была хорошая школа, хороший опыт. Мне, молодому журналисту, тогда казалось, что я должен хоть немного, но пожить жизнью героев своих очерков, поэтому мне довелось поработать на воркутинской шахте «Северная», на лесоповалах и сплавах. В то время в Коми было много лагерей, не пионерских, и было много ссыльных. Общаться с некоторыми из них было интересно. Честно говоря, именно там я начал читать всякого рода подпольную литературу — так называемые «самиздат» и «тамиздат». Мы близко подружились с Револьтом Ивановичем Пименовым — известным математиком, диссидентом и лагерником. Кажется, его дважды сажали, не говоря уж о ссылке. У него и была огромная подпольная библиотека. А поскольку я довольно много по тем временам зарабатывал в газете, мог часто летать в Москву, возить книжки и какие-то документы.

Вы имеете в виду запрещенные книжки и документы?

И запрещенные в том числе. Надо сказать, что Револьт Иванович был человеком довольно авантюрного склада, а чувство страха у него напрочь отсутствовало. Как-то звонит: надо срочно встретиться. Встречаемся на улице, мороз — под сорок, и Револьт сообщает: Сеню Рогинского посадили, он тут сидит, в Коми. Это потом Арсений Рогинский, будущий руководитель «Мемориала», стал широко известен, а тогда я о нем даже не слышал. У Пименова возникла идея вытащить Рогинского из лагеря и перевести на «химию». Как? Абсолютная авантюра! Впрочем, все это я уже описал в «Масках духа». Один знакомый старик, отсидевший в лагерях лет двадцать, вызвался помочь — доверился какому-то офицеру или прапорщику, который всех сдал. После чего и пришли с обысками — сначала к Пименову, а потом ко мне. Пришли по месту прописки, где я уже месяцев восемь не жил, поскольку ушел от первой жены и обретался в поселке лесорубов и сплавщиков под Сыктывкаром.

Так могли и посадить…

Могли, но меня спас Леонид Ильич Брежнев. Тем, что умер. ГБшники отвлеклись на более серьезные дела. Тогда же, кстати, у меня в местном издательстве выходила тоненькая книжка ранних стихов «Снег над Печорой» — всего один печатный лист. Два остальных выбросила цензура, хотя я так и не понял, почему выбросила. И хороший человек, директор издательства, моментально выплатил мне гонорар — целых полторы тысячи рублей.

Ого! Неплохо раньше оплачивался писательский труд!

Да, это были огромные деньги! Я сбежал в Москву и жил на эти деньги целый год. Я уж думал, что выкрутился из этой истории, но в какие-то их списки все-таки попал. Поэтому до перестройки, до середины 1985-го, меня на работу никуда не брали. Я зарабатывал несколько раз тем, что копал колодцы под Москвой, еще что-то делал. А в 85-м году мне удалось устроиться в многотиражку «Советский цирк» и я замечательно в ней работал в качестве ответственного секретаря. Четыре полосы сверстывал часа за два, за три и получал рублей 150, что уже было неплохо. А под редакцию была выделена отдельная пятикомнатная квартира, в которую можно было прийти в любое время и днем, и ночью. Мечта, а не жизнь.

Еще наверно и в командировки по циркам ездили?

Да, ездил. Мой роман «Ассистент клоуна» написан частично на цирковом материале. Когда газета была преобразована в 16-типолосный еженедельник, я почти совсем перестал писать о цирке — сосредоточился на публицистике и литературе, на поэзии в частности. Я считаю, что наша газета была в то время одной из лучших, одной из самых смелых. Я впервые там напечатал всех диссидентов, политических эмигрантов, лагерников, кроме того, почти всех поэтов так называемой «новой волны». Эссе Андрея Синявского и Марии Розановой. Лагерные стихи и очерк «К историку» Юрия Домбровского. Стихи Натальи Горбаневской, Юрия Айхенвальда. Воспоминания Револьта Пименова. Впервые, как литературные группы, у нас появились СМОГ и «Московское время». Сейчас уже всего не вспомню.

Это какой был год?

Мы начали выходить весной 1988-го.

Цензура-то еще была!

Была. Но мы были наглые. Если нам что-то запрещали, шли к цензорам и просили документ — покажите, почему нельзя. А документов никаких не было, официально — не было. Это была лучшая работа в моей жизни. Это была настоящая свобода. Знаешь, почему? Потому что мы писали все, что хотели, а государство платило нам зарплату! Чего представить себе уже даже в начале 90-х годов было невозможно. Потому что эта свобода закончилась, когда олигархи стали скупать прессу, просто зависимость от партии сменилась зависимостью от олигархов. Но мы успели хлебнуть настоящего воздуха свободы. И о «Советском цирке» до сих пор помнят. Не так давно подшивку литературных полос газеты я сдал на хранение в архив литературного музея.

А потом вы перешли в «Литературную газету»?

Да, но это уже было не так интересно. После того, как я репортером «Литературки» отработал две войны, мне стало там совсем скучно, да и сама газета уже умирала на глазах. Кроме того, мне просто надоело быть журналистом.

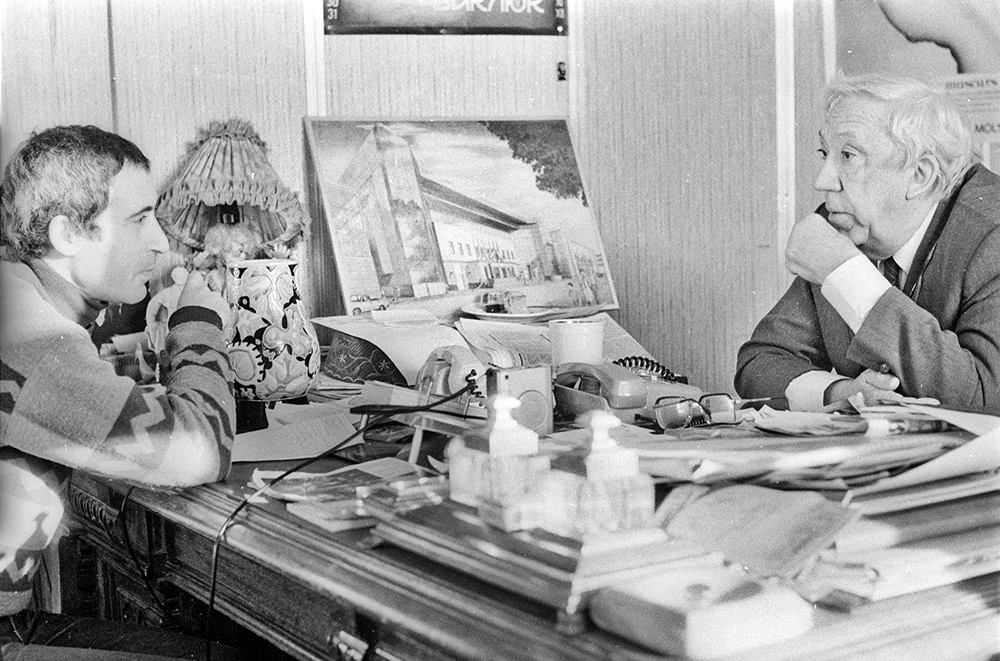

Давайте перенесемся в Париж! Вы жили у Синявских в доме и писали свой роман «Маски духа». Они вас пригласили в гости?

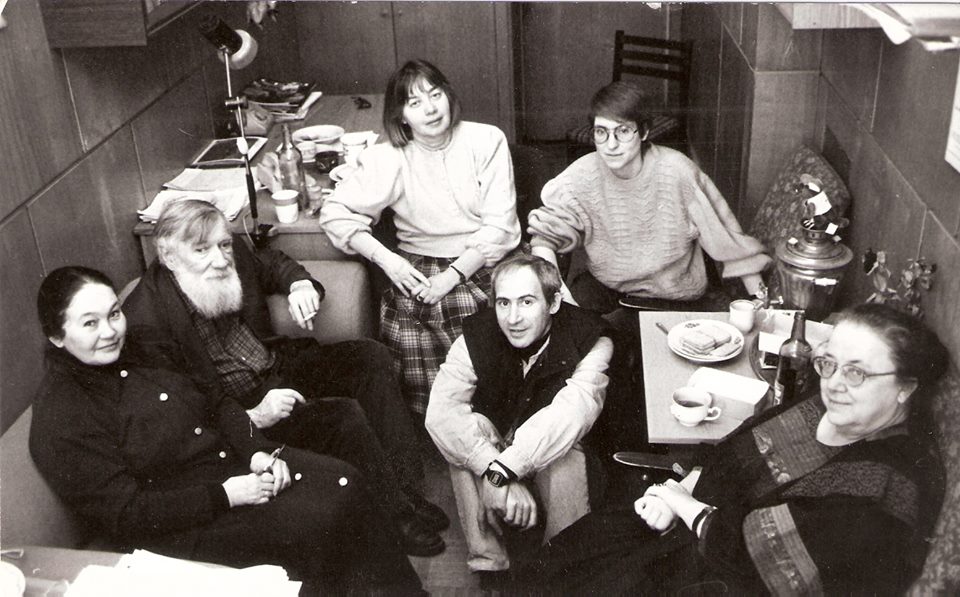

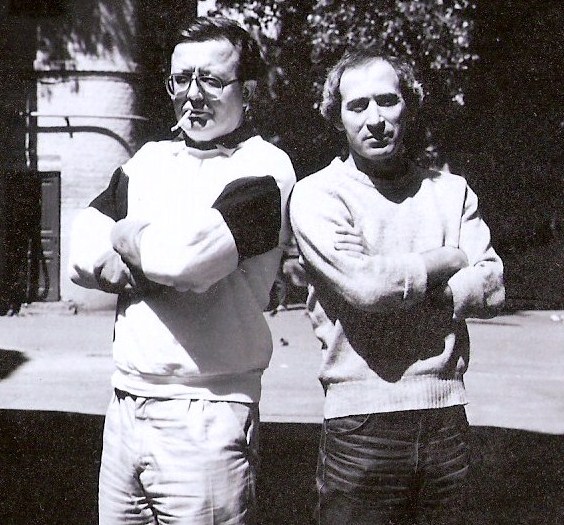

Когда я писал роман (а это было в 2004-2005 годах), Синявский уже умер. А впервые в их дом я попал в 1993-м. Я тогда читал лекции в Германии, и меня по телефону отыскала Розанова и пригласила к ним в Фонтене-о-Роз. Особенно моему приезду обрадовался Синявский, потому что появился повод сходить в китайский ресторанчик. А там, когда Мария Васильевна куда-то выходила, он тайком подливал себе в рюмку, почти на законных основаниях — ресторан же. А вообще-то я стал там свидетелем исторического события — при мне помирились Синявский и Максимов. Они 19 лет не разговаривали, судились, а тут объединились, чтобы написать совместное письмо протеста против обстрела московского Белого дома. На дворе был ноябрь 1993-го.

Вы закончили с журналистикой и занялись литературой?

Я чувствовал себя поэтом лет с пятнадцати. Но настал момент, когда я почувствовал, что я прежде всего — поэт. Это произошло после того, как умер очень близкий мне человек, мой друг, почти брат, Женя Блажеевский. Я считал его лучшим поэтом того времени. Для меня его уход был страшным ударом. Я не могу назвать его учителем в поэзии, но он был очень жестким критиком моих стихов, и этим много помог. А когда он умер, я вдруг почувствовал, что никого передо мной нет. Я один. После ухода Жени мной овладела неведомая мне прежде внутренняя свобода. Я вдруг ощутил, что я — это я. Что у меня есть свое лицо. А главное — свой путь, с которого меня уже не своротить.

В одном из интервью вы говорили, что открывается какой-то энергетический поток свыше, и стихи вам словно кто-то надиктовывает.

Ну, надо же было это как-то назвать. Да? Еще Борис Чичибабин говорил при наших встречах, что он, такой маленький и глупый человек, не мог написать того, что он написал. Что пишет не он, а кто-то пишет через него. Я с ним соглашался.

Вы действительно чувствуете, что кто-то диктует?

В одном из интервью я заявил, что русский поэт — это переводчик с Божьего на русский. Более точно объяснить не могу. Я знаю только одно: если я прикажу себе сесть и написать стихи, я ничего не напишу, не смогу. Но в какие-то моменты вдруг само начинает писаться, берется неизвестно откуда. Я просто чувствую, когда стихи подступают и их нельзя упустить. Нельзя упустить эти строчки, метафоры, сравнения. Я пишу, как художник на полотне — мазками. Мазок тут, мазок там.

А потом уже составляете полную картину?

Да, потом, на втором этапе, уже нужна голова. Чтобы все эти мазки сделать литературой. А на первом этапе — я не знаю, что это…

Хотя я знал поэтов, которые могли стихами просто разговаривать. Инна Львовна Лиснянская так умела. Сидим с ней, пьем чай в Переделкино, я говорю: какой хороший чай, и она тут же начинала рассуждать об этом в рифму. У меня так не получится.

Ко мне стихи приходят сразу вместе с музыкой, с ритмом, и эта музыка заполняется словами. Иногда, когда эта музыка во мне звучит, слова кажутся даже лишними — они закрепощают, мешают абсолютной свободе. Потому что в языке существуют всякие законы, которые надо соблюдать. А хочется полной свободы.

Не только в языке есть свои законы, но и в силлабо-тоническом размере они есть. Может быть, поэтому сейчас многие переходят на свободный стих?

В так называемом свободном стихе нет той свободы, о которой я говорю. Он не несет музыки и ритма — того, настоящего ритма. Потому что Божий импульс приходит не просто рифмованным, он приходит в определенных размерах, структурированным. Мир наш структурирован тоже, и если мы выйдем из структуры мира, системы, мы развалимся, мы самоуничтожимся. Невозможно написать музыкальную симфонию без структуры, это математика. Музыка — это математика. Великий композитор — это всегда великий математик. То же самое происходит и с поэзией. И если разрушить вот эту структуру, ничем органичным ее не заменив, ничего и не будет. Будет хаос. В то же время силлабо-тоническая система очень гибкая, в ней можно и нужно работать. Потому что она позволяет передавать энергетику, а для меня стихи без энергии — не стихи, так, рифмованная жвачка. Что такое ритм? Это жизнь. Положите ладонь на свое сердце — там ритм. Это и есть жизнь. Без ритма нет жизни. И не надо обманывать Бога.

Беседовала Ирина Терра, специально для журнала "Этажи"

Москва, август 2018

Ефим Бершин — из поколения поэтов и прозаиков так называемой «новой волны», пришедшего в литературу во второй половине восьмидесятых годов, во времена горбачевской «перестройки». До этого работал как журналист в различных изданиях, но его художественные произведения не печатались. Первая публикация относится только к 1987 году – в популярном в те времена журнале «Юность». С 1990 по 1999 год Бершин – литературный обозреватель «Литературной газеты». Когда в распавшемся Советском Союзе начались межнациональные конфликты и войны, совмещал литературную работу с работой фронтового корреспондента в Приднестровье, а затем и в Чечне. Бершин — автор поэтических книг «Снег над Печорой», «Острова», «Осколок», «Миллениум», «Поводырь дождя», «Граненый воздух», романов «Маски духа», «Ассистент клоуна» и документально-художественной книги об истории приднестровской войны «Дикое поле». Произведения Бершина регулярно выходят в литературных журналах России, а также за рубежом, где переведены на несколько европейских языков. Живет в Москве.

Ирина Терра — журналист, редактор, издатель. Живет в Москве. Работы публиковались в еженедельнике «Литературная Россия», журнале «Дети Ра», «Казань», «Журналистика и медиарынок», на интернет-порталах «Новый мир», «Московский Комсомолец» и др. Лауреат еженедельника «Литературная Россия» за 2014 год в номинации — за свежий нетривиальный подход к интервью. Лауреат Волошинского конкурса 2015 в номинации «кинопоэзия», шорт-лист в номинации «журналистика». Победитель конкурса СЖР на лучшее журналистское произведение 2017 года. Член Союза журналистов России и Международной федерации журналистов. Основатель и главный редактор литературно-художественного журнала «Этажи». Лауреат Канадской премии им. Эрнеста Хемингуэя за 2017 год в номинации «Редактор» — за высокий профессиональный уровень издания международного журнала «Этажи». Редакция журнала стала лауреатом в Х Всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия» 2017 в номинации «Интернет-СМИ».

Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»

Смерть Блока

Роман Каплан — душа «Русского Самовара»

Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»

Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»

Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже

Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца

Покаяние Пастернака. Черновик

Камертон

Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»

Возвращение невозвращенца

Смена столиц

Земное и небесное

Катапульта

Стыд

Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»

Встреча с Кундерой

Парижские мальчики

Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи