Литературная кухня

ПопулярноИван и Алёшка

Эссе в восьми частях с прологом, эпилогом и тремя эпиграфами

Журнальный вариант

Памяти незабвенного С. И. Н.

Это был человек во многих отношениях замечательный.

Он был даже удивителен сочетанием в нём редкой личной

безнравственности <…> с редкой талантливостью всей его натуры,

наделённой, к тому же, большим художественным даром.

Написал он <…> немало такого, что просто ужасно по низости,

пошлости, но даже и в ужасном оставаясь талантливым.

Иван Бунин

Кругом одни дураки. А я — не дурак!

Алексей Толстой

Грязный, бесчестный шут.

Михаил Булгаков

Пролог, или Портрет в словесной раме

Для начала — в добавление к трём приведённым выше эпиграфам — цитата из разряда тех, что принято именовать хрестоматийными:

«Он был весёлый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник; был наделён немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураковатым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, всё русское знал и чувствовал, как очень немногие… <…> По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях надобности высокомерное выражение; одет и обут он был всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь — признак натуры упорной, настойчивой, — постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, всё меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом, иногда, в каком-нибудь “салоне” сюсюкал, как великосветский фат, хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивлённо, выпучивая глаза и давясь, крякая; ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выражению, до безобразия, но, проснувшись на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу; работник был он первоклассный»[1].

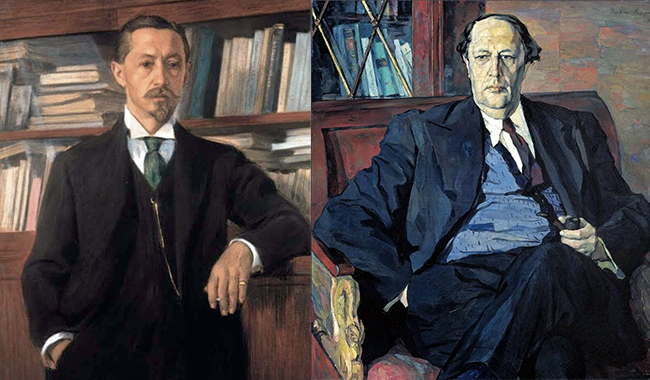

Этот словесный портрет принадлежит Алексею Николаевичу Толстому — известнейшему в 1930–1940-е и более поздние годы советскому писателю, классику социалистического реализма, трижды лауреату Сталинской премии по литературе, академику и депутату, члену всевозможных «добровольных общественных организаций» и «почётных президиумов» — и пр. и пр. в том же роде. Автором же его является Иван Алексеевич Бунин — классик российской литературы XX века и первый из числа пишущих по-русски, ставший лауреатом Нобелевской премии.

Нет, не зря, не зря знавшие Бунина называли его человеком с волчьими глазами. Насквозь видел. Как рентген.

I

Медвежья шуба

Знакомство Ивана Бунина с Алексеем Толстым состоялось при обстоятельствах вполне прозаических, можно сказать, заурядных. Бунин вспоминал об этом так:

«Я познакомился с Толстым <…> в годы между <…> первой революцией и Первой мировой войной. Я редактировал тогда беллетристику в журнале “Северное сияние”, который затеяла некая общественная деятельница, графиня Варвара Бобринская[2]. И вот в редакцию этого журнала явился однажды рослый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне (“граф Алексей Толстой”) и предложил для напечатания свою рукопись под заглавием “Сорочьи сказки”, ряд коротеньких очень ловко сделанных “в русском стиле”, бывшем тогда в моде, пустяков. Я, конечно, их принял, они были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринуждённостью (которой всегда отличались все писания Толстого)»[3].

Начав знакомиться с тем, что сочиняет его новый собрат по перу, Бунин быстро понял — с кем он имеет дело:

«Я <…> заинтересовался им, <…> стал читать все прочие его писания. Тут-то мне и открылось <…>, как разнообразны были они, — как с самого начала своего писательства проявил он великое умение поставлять на литературный рынок только то, что шло на нём ходко, в зависимости от тех или иных меняющихся вкусов и обстоятельств»[4].

Отмеченное Буниным толстовское приспособленчество, его неизменная готовность к исполнению «социального заказа», его вечное хамелеонство — все эти малопривлекательные личностные черты автора «Сорочьих сказок», по-видимому, не могли Бунина не раздражать. Однако в то же время, наблюдая живого Толстого, что называется, вблизи и крупным планом, он не мог и не изумляться, с какой лёгкостью тому удаётся достигать поставленных перед собой целей. И как ловко прикидывается он тем, кем никогда, судя по его манерам, не был — то есть родовитым аристократом. Чего стоила одна лишь история с барской шубой Толстого, с иронией описанная Буниным в его воспоминаниях:

«После нашего знакомства в “Северном сиянии” я не встречался с Толстым года два или три <…>. Но вот однажды Толстой неожиданно нанёс нам [с женой] визит в той московской гостинице, где мы останавливались, вместе с молодой черноглазой женщиной типа восточных красавиц, Соней Дымшиц, как называли её все, а сам Толстой неизменно так: “Моя жена, графиня Толстая”. Дымшиц была одета изящно и просто, а Толстой каким-то странным важным барином из провинции: в цилиндре и в огромной медвежьей шубе. Я встретил их с любезностью, подобающей случаю, раскланялся с графиней и, не удержавшись от улыбки, обратился к графу:

— Очень рад возобновлению нашего знакомства, входите, пожалуйста, снимайте свою великолепную шубу…

И он действительно пробормотал в ответ:

— Да, наследственная, остатки прежней роскоши, как говорится…

И вот эта-то шуба, может быть, и была причиной довольно скорого нашего приятельства: граф был человек ума насмешливого, юмористического, наделённый чрезвычайно живой наблюдательностью, поймал, вероятно, мою невольную улыбку и сразу сообразил, что я не из тех, кого можно дурачить <…> и потому после двух-трёх следующих встреч <…> уже смеялся, крякал над своей шубой, признавался мне:

— Я эту наследственность за грош купил по случаю, её мех весь в гнусных лысинах от моли. А ведь какое барское впечатление производит на всех!»[5]

В этом эпизоде, как в моментальной фотографии, — весь Алексей Толстой, каким он был в начале своей карьеры «литературного генерала».

II

«Музыкальная табакерка»

Общеизвестно: нигде и никогда не проявляются с такой силой и отчётливостью подлинные свойства человеческой личности, как во времена тяжелейших социально-политических катаклизмов. Год 1917-й от Рождества Христова стал для огромного числа россиян именно таким временем. Особенно наглядно справедливость данного наблюдения подтверждало поведение культурно-общественных деятелей России, в основном людей творческих профессий: литераторов, артистов, музыкантов.

Как известно, подавляющее их большинство приветствовало падение в России монархии если и не с буйным, так называемым «телячьим» восторгом, то уж, по крайней мере, во весь голос и с выражением бурной радости относительно грядущего наступления «царства подлинной и полнейшей свободы». Особенно, как и всегда в таких случаях бывает, отличились писатели. Нет нужды перечислять все их имена и фамилии — от абсолютного апологета Февральской революции Леонида Андреева до какого-нибудь Иеронима Ясинского — для этого потребуется слишком много места. Был в их числе и Иван Бунин — от этого факта никуда не деться. Однако он же стал и одним из первых литераторов, кому удалось избавиться от необоснованных иллюзий относительно грядущего «царства свободы», в то время как многие иные его коллеги по перу не смогли сделать этого до последних дней существования Временного правительства.

Для того чтобы полностью осознать, что стряслось в России после отречения от власти императора Николая II, Бунину потребовался всего один месяц. Прозрение пришло к нему во время поездки в Петроград, куда он приехал 2 апреля 1917 года и где за несколько проведённых в «революционной столице» дней со всей очевидностью осознал — что же именно произошло в этом городе и во всей стране в февральско-мартовские дни. Понаблюдав за тем, что творится на петроградских улицах, в домах и особенно в головах столичных обывателей, — писатель Бунин осознал, что столь долго ожидавшееся патентованными либералами «царство свободы» по сути своей является не чем иным как царством анархии и произвола, то есть хаосом и бардаком. И понял, что силы, способной предотвратить общество от скатывания в этот чёрный и потенциально кровавый водоворот, в России просто нет. А посему ей предстоят такие чудовищные потрясения, по сравнению с которыми известное ему из исторических описаний Смутное время начала XVII века покажется не боле чем детской забавой наподобие игры в войну оловянными солдатиками.

Осознав, что сам он, Иван Бунин, не в состоянии что-либо в происходящей катастрофе изменить или хотя бы её задержать, писатель махнул на всё рукой и уехал в своё любимое орловское имение — подальше от окружавшего его в охваченной революционной лихорадкой Москвы. Там он провёл всё лето и бόльшую часть осени, следя за происходящими событиями по московским газетам и делясь своими полными ужаса и негодования мыслями с женой Верой и племянником Николаем Пушешниковым, а также записывая их в дневник. Записи в этом дневнике, на протяжении десятилетий считавшемся и самим Буниным, и исследователями его жизни и творчества пропавшими, однако же уцелели и — в полном соответствии с булгаковской заповедью про рукописи, которые не горят, — были опубликованы, хотя и много лет спустя после смерти того, кто их делал[6].

Что же касается Алексея Толстого, то этот литератор во всём происходившем вокруг себя искал только лишь возможностей упрочить собственное материально-финансовое положение и удовлетворить персональное писательское тщеславие. Всё прочее его занимало мало — если вообще.

* * *

По странной иронии судьбы, в самый момент большевистского переворота 25 октября 1917 года Иван Бунин находился в движении — сидя в вагоне поезда, тащившегося из Ельца в Москву, он переживал подробности недавнего бегства из имения Васильевское. Бежать пришлось не мешкая — после начала в ближайших окрестностях пьяного мужицкого бунта, сопровождавшегося разграблением и поджогами помещичьих усадеб. Погромы, как водится, не обходились и без убийств. Тогда он сам едва не убил человека — какую-то мерзкую деревенскую бабу, одну из тех, что вдруг окружили его подводу на выезде из имения и, не давая проехать, осыпали его оскорблениями и бранью, грозя привести своих мужиков, чтобы те «потолковали с барином». Выхватив из кармана браунинг, с белыми, налитыми бешенством глазами, Бунин что было мочи заорал: «Уйди, сука! Застреляю!!!» — и стал наводить ствол на самую наглую из них. Это были страшные минуты в жизни Бунина, он не мог забыть их до последних дней.

О том, что происходило с ним самим и его близкими в захваченной красными Москве, известно из бунинских «Окаянных дней» — из первой части этого сочинения, в которой Иван Алексеевич описывал то, что ему выпало пережить в течение семи месяцев проживания «под большевиками»[7]. В те дни «всеобщего умопомешательства», как Бунин характеризовал в дневниковых записях это время, подверглись существенной коррозии его прежде дружеские отношения со многими литераторами, которые прямо на глазах стали мимикрировать, приспосабливаясь к новому политическому режиму, а то и просто переходили на его сторону. Был в их числе и Алексей Толстой.

Первый конфликт между двумя писателями произошёл в конце февраля или в начале марта 1918 года. Вторым марта (по старому стилю) 1918 года датирована в «Окаянных днях» следующая запись:

«Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то “Музыкальная табакерка” — сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алёшка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал “Гавриилиаду”, произнося всё, что заменено многоточиями, полностью. Алёшка осмелился предложить читать и мне — большой гонорар, говорит, дадим»[8].

В бунинских «Воспоминаниях» этот сюжет также присутствует — почти слово в слово, — причём в них Иван Алексеевич сообщил и о том, чем обернулось для Толстого сделанное им непристойное предложение: «Толстой осмелился предложить читать и мне, я обиделся и мы поругались»[9].

Ну, поругались и поругались. Дело, как говорится, житейское, с кем не бывает. Да и вообще — кто только из российских литераторов с кем ни ругался. А Куприн с Андреевым — так те однажды даже подрались, причём не в шутку, а по-настоящему, и это происшествие потом чуть не три месяца на все лады обсуждали петербургские газеты — от бульварных до вполне респектабельных. Однако ссора Бунина с Толстым по такому, казалось бы, ничтожному поводу, как какая-то «Музыкальная табакерка», получила развитие — в самом недалёком будущем.

III

Тра-та-та — без креста

Второй конфликт между Буниным и Толстым, случившийся некоторое время спустя, был гораздо более серьёзным — по причине того, что имел уже не чисто эстетическую, но явно выраженную политическую подоплёку.

В феврале 1918 года в Петрограде была издана поэма Александра Блока «Двенадцать». Как известно, это сочинение сыграло в судьбе его автора роль поистине роковую: после написания «Двенадцати» и проникнутого безумно-мессианскими посылами стихотворения «Скифы» Блок замолчал и до конца жизни не опубликовал более ни строки. То есть, называя вещи их подлинными именами, получилось так, что за сочинение «Двенадцати» и «Скифов» поэт Блок сначала был лишён Богом данного ему поэтического дара, а затем и здравого рассудка, после чего Он просто выкрутил Блока из жизни — так же, как человек выкручивает перегоревшую лампочку из патрона. Но до этого было ещё три года; пока же, едва выйдя из печати, блоковская поэма наделала немало шороху, получив скандальную известность, далеко выходящую за пределы чисто литературной среды. Среда же не могла остаться в стороне от её обсуждения. И вот на этом-то обсуждении Бунин и сцепился с Толстым — на сей раз уже в публичном пространстве.

Обсуждение было устроено на заседании литературного сообщества «Среда». Поначалу ничто не предвещало скандала. После того как литкритик Абрам Дерман, сидевший между Алексеем Толстым и Ильёй Эренбургом, дочитал блоковскую поэму до конца, в помещении, как вспоминал Бунин, «воцарилось сперва благоговейное молчание, потом послышались негромкие восклицания: “Изумительно! Замечательно!”»[10] Тогда Бунин взял текст «Двенадцати» и, перелистывая его, произнёс приблизительно (как вспоминал об этом три десятилетия спустя) такую речь:

« — Господа, вы знаете, что происходит в России на позор всему человечеству вот уже целый год. Имени нет тем бессмысленным зверствам, которые творит русский народ с начала февраля прошлого года, с февральской революции, которую всё ещё называют совершенно бесстыдно “бескровной”. Число убитых и замученных людей, почти сплошь ни в чём не повинных, достигло, вероятно, уже миллиона, целое море слёз вдов и сирот заливают русскую землю. Убивают все, кому не лень: солдаты, всё ещё бегущие с фронта ошалелой ордой, мужики в деревнях, рабочие и всякие прочие революционеры в городах. Солдаты, ещё в прошлом году поднимавшие на штыки офицеров, всё ещё продолжают убийства, бегут домой захватывать и делить землю не только помещиков, но и богатых мужиков, по пути разрушают всё, что можно, убивают железнодорожных служащих, начальников станций, требуя от них поездов, локомотивов, которых у тех нет… Из нашей деревни пишут мне, например, такое: мужики, разгромивши одну помещичью усадьбу, ощипали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало…»[11]

Далее Бунин рассказал собратьям по перу историю из собственной жизни — про то, как он сам едва не стал жертвой этой разбойничьей вакханалии:

«В апреле прошлого года я был в имении моей двоюродной сестры в Орловской губернии, и там мужики, запаливши однажды утром соседнюю усадьбу, хотели меня, прибежавшего на пожар, бросить в огонь, в горевший вместе с живой скотиной двор. Огромный пьяный солдат-дезертир, бывший в толпе мужиков и баб возле этого пожара, стал орать, что это я зажёг скотный двор, чтобы сгорела вся деревня, прилегавшая к усадьбе. Меня спасло только то, что я стал ещё бешеней орать на этого мерзавца матерщиной, и он растерялся, а за ним растерялась и вся толпа, уже наседавшая на меня, и я, собрав все силы, чтобы не обернуться, вышел из толпы и ушёл от неё»[12].

С каждой фразой распаляясь всё сильнее, Бунин перешёл, наконец, к анализу обсуждаемого сочинения, не забывая при этом и о личности его автора:

«Что до “Двенадцати”, то это произведение и впрямь изумительно, но только в том смысле, до чего оно дурно во всех отношениях. Блок <…> берёт зимний вечер в Петербурге, теперь особенно страшном, где люди гибнут от холода, от голода, где нельзя выйти даже днём на улицу из боязни быть ограбленным и раздетым догола, и говорит: вот смотрите, что творится там сейчас пьяной, буйной солдатнёй, но ведь в конце концов все её деяния святы разгульным разрушением прежней России и что впереди неё идёт сам Христос!..»[13]

Далее, обильно цитируя блоковскую поэму, Бунин методично перечислил циничные издевательства Блока над изнасилованным большевиками русским народом — всеми этими «буржуями», похожими на бездомных голодных псов, и «барышнями в каракуле», падающими на обледенелых петроградских улицах, над «юнкерьём» и «долгополыми попами», которых автор «Двенадцати» именовал «товарищами». Также глубоко возмутил Бунина призыв недавнего поэта-символиста пальнуть пулей в Святую Русь — «в кондовую, в избяную, в толстозадую». Негодованию его не было предела:

«Почему Святая Русь оказалась у Блока только избяной да ещё толстозадой? Очевидно, потому, что большевики, лютые враги народников, все свои революционные планы и надежды поставили не на деревню, не на крестьянство, а на подонков пролетариата, на кабацкую голь, на босяков, на всех тех, кого Ленин пленил полным разрешением “грабить награбленное”. И вот Блок пошло издевается над этой избяной Русью, над Учредительным Собранием, которое они обещали народу до октября, но разогнали, захватив власть <…>»[14].

Уподобление же Блоком каких-то Андрюх и Петрух — заведомых скотов, разбойников и убийц, пристреливших от нечего делать какую-то проститутку Катьку, — Христовым апостолам и вовсе вывело его из себя. Всласть поиздевавшись над блоковским опусом, Бунин вынес вердикт, не оставляющий данному сочинению ни единого шанса на право называться «литературой»:

«“Двенадцать” есть набор стишков, частушек, то будто бы трагических, то плясовых, а в общем претендующих быть чем-то в высшей степени русским, народным. И всё это прежде всего чертовски скучно бесконечной болтливостью и однообразием всё одного и того же разнообразия, надоедает несметными “ай, ай, эх, ах, ах, ой, ой, тра-та-та, трах-тах-тах”… Блок задумал воспроизвести народный язык, народные чувства, но вышло нечто совершенно лубочное, неумелое, сверх всякой меры вульгарное»[15].

О том, что произошло вслед за этим, автор «Воспоминаний» поведал сдержанно, по-видимому, предоставляя каждому читателю возможность дорисовать картинку в собственном воображении:

«Вот тогда и закатил мне скандал Толстой; нужно было слышать, когда я кончил, каким петухом заорал он на меня, как театрально завопил, что он никогда не простит мне моей речи о Блоке, что он, Толстой, — большевик до глубины души, а я ретроград, контрреволюционер и т. д.»[16].

Драки, однако, не случилось. Во-первых, не те уже были времена, а во-вторых, Толстой хорошо знал, на кого можно было орать без опасности для собственной физиономии, а на кого нет. Вот если бы на месте трезвого Бунина был нетрезвый Куприн или пьяный Леонид Андреев — тогда у Толстого были бы все шансы собирать стекляшки от своего пенсне по полу и прятать их в карман. Тем не менее чёрная кошка, пробежавшая между ним и Буниным в феврале 1918-го, в апреле превратилась в чёрную пантеру.

IV

Бегство из Москвы

Записи в дневниках Ивана Бунина и его жены Веры за первые месяцы 1918 года со всей очевидностью показывают, как быстро нарастало у них неприятие того, что творилось в захваченной большевиками Москве.

О том, что дышать с узурпаторами власти одним воздухом невозможно, супруги Бунины окончательно осознали в пасхальную ночь[17]. В 1918 году православная Пасха пришлась на 22 апреля по старому стилю (по новому — соответственно, на 5 мая). Накануне вечером, зайдя в церковь на Молчановке, Бунины увидели там Толстого. Ночью, отмечая в дневнике события прошедшего дня, Иван Алексеевич с явным раздражением записал:

«У светлой заутрени Толстой с женой. В руках — рублёвые свечи. Как у него всё рассчитано! Нельзя дешевле. “Граф прихожанин”! Стоит, точно в парике, в своих прямых бурых волосах à la мужик»[18].

Однако на разрыв отношений с графом он всё же не пошёл. А совсем напротив — пошёл к нему в гости.

Через много лет совпис Владимир Лидин (Гомберг), вспоминая, как весной 1918 года встретил Бунина в квартире Толстого в доме на Малой Молчановке, где для чего-то собралась писательская компания, воспроизвёл такую сценку:

«Он был совсем жёлт, худ, с провалами на щеках, отмалчивался, пил красное вино, и <…> литератор Владимир Ладыженский, старался развеселить Бунина.

— Не старайся, Володя, — сказал вдруг Бунин бесстрастно, — ничего весёлого нет. Завтра, может быть, прекратят издавать мои книги... так что лучше пей вино.

Ладыженский осёкся. <…> Алексей Толстой сказал, как обычно по-актёрски скандируя слова:

— Иван, ты ужасный мизантроп. Пьёшь настоящее “Шато-лароз”, а несёшь кислятину!»[19]

Лидин утверждал, что не запомнил, как отреагировал на этот выпад Бунин, да и отреагировал ли вообще. Но он запомнил, что когда спустя какое-то время Бунина хватились, то обнаружилось, что в квартире Толстого его нет — ушёл незаметно, не прощаясь, и Толстой был этим весьма огорчён. «Так же незаметно Бунин исчез и из московской жизни»[20], — завершил Лидин рассказ о своей последней встрече с будущим первым российским лауреатом Нобелевской премии по литературе.

* * *

Окончательное решение об отъезде в свободную от власти большевиков часть России Бунин принял в начале мая, после того как совершил короткую поездку с выступлениями в провинциальные города Козлов и Тамбов. По утверждению Веры Буниной, эта поездка дала её мужу «подлинное ощущение большевизма, разлившегося по России, ощущение жуткости и бездонности»[21]. Надо было немедленно уносить из этого кошмара ноги.

Второго мая Бунин посетил большевистского чиновника по фамилии Фриче, ведавшего в Московском совдепе вопросами заграничных поездок. Этот Фриче был ему обязан тем, что двумя годами ранее Бунин заступился за него, когда «проклятый царский режим» вознамерился было выслать Фриче из Москвы за антигосударственную пропаганду. Бунинское заступничество сыграло роль, и Фриче в Сибирь не поехал и остался в Москве. Теперь из Москвы намеревался уехать Бунин. В связи с чем он и напомнил своему бывшему подопечному о том, что, как гласит русская народная пословица, долг красен платежом[22]. Фриче пообещал «дорогому Ивану Алексеевичу» сделать всё, что только в его возможностях, и слово своё сдержал. Не прошло и трёх недель, как Бунины получили разрешение на выезд из Советской России в оккупированную немецкими войсками зону.

Санитарный поезд, в одном из вагонов которого находились Иван и Вера Бунины, вышел из Москвы в ночь с 5-го на 6 июня и, держа курс на запад, медленно покатил через Вязьму и Смоленск в Оршу — там по условиям Брестского мира кончалась территория, на которой царил большевистский бардак, и начиналась та, где правил германский Ordnung[23]. Без малого три десятилетия спустя, вспоминая это жуткое путешествие, Бунин не мог писать о нём иначе как если бы оно завершилось на прошлой неделе. И без того, чтобы в очередной раз не пнуть ненавидимого им и через столько лет автора поэмы «Двенадцать»:

«Поезд шёл с вооружённой охраной — на случай нападения на него последних удиравших с фронта “скифов”, — по ночам проходил в темноте и весь затемнённый станции, и что только было на вокзалах этих станций, залитых рвотой и нечистотами, оглашаемых дикими, надрывными, пьяными воплями и песнями, то есть [блоковской] “музыкой революции”!»[24]

В полдень 8 июня 1918 года Бунины перешли демаркационную линию и оказались в немецкой части Орши. Увидев во время перехода, как некий кайзеровский офицер врезал кулаком в морду какому-то большевику, по-видимому, не пожелавшему проявить к нему должного уважения, Бунин остановился, сел на чемодан и расплакался — от счастья. «Боже мой! — поднимая глаза к небу, закричал он. — Неужели я наконец избавился от власти этого скотского народа, будь он проклят дважды, трижды и миллион раз подряд!!!»[25]

Будущее показало, что писательский оптимизм был явно преждевременен. Однако в тот момент эмоции переполняли Бунина с такой силой, что если кто-нибудь ему бы сказал, с чем ещё предстоит ему столкнуться на пути к полному освобождению от власти этого народа, он вряд ли согласился бы этому поверить.

V

Шилом в глаз

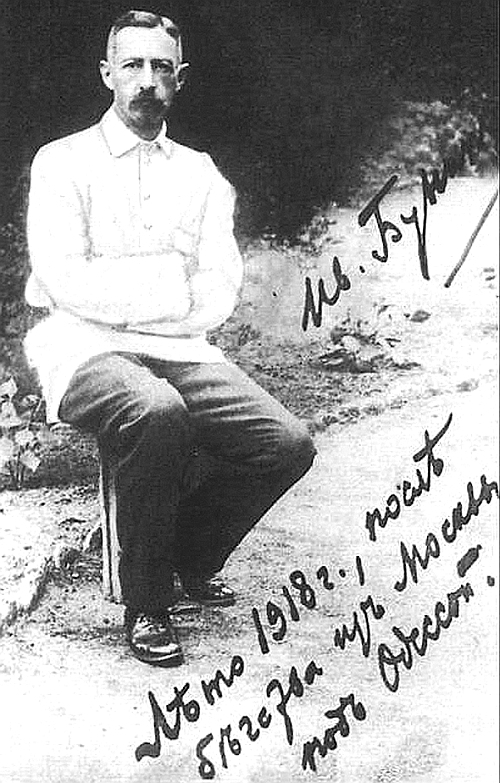

Одиннадцатидневное путешествие супругов Буниных, начавшееся вечером 5 июня 1918 года на московском вокзале, завершилось днём 16-го, когда они сошли на причал в порту Одессы с парохода, пришедшего по Днепру из Киева. Через сутки о приезде Бунина сообщила одесская печать[26], затем в газетах были опубликованы два его интервью[27].

Бунины поселились у своих друзей на даче под Одессой, в районе Большой Фонтан. Там Бунин на протяжении длительного времени приходил в себя, восстанавливая душевные и физически силы, как в санатории после тяжёлой инфекционной болезни. Вера отмечала в дневнике, что по утрам Иван бывает раздражителен, потом отходит и «часами сидит в своём кабинете, но что делает — не говорит»[28].

Чем именно занимался Бунин, часами заседая в своём дачном кабинете, остаётся неизвестным и по сию пору. Если он там что-то и писал, то ничего из этого или не сохранилось, или не найдено.

До конца лета 1918 года участие Бунина в одесской культурно-общественной жизни было минимальным — всего два стихотворения, опубликованных в журнале «Жизнь», выходившем как еженедельное приложение к газете «Одесский листок»[29]. Почти всё время он проводил в разговорах с посещавшими дачу друзьями и приятелями, по большей части коллегами по перу: Фёдоровым, Тальниковым, Нилусом, Овсянико-Куликовским и другими. Был в их числе и молодой нагловатый тип по имени Валентин Катаев, в недавнем прошлом прапорщик Русской Императорской армии, а ныне начинающий литератор. Бунин знал его уже года четыре — с того дня, когда 17-летний гимназист Катаев впервые пришёл к нему в дом без приглашения и всучил тетрадь, полную своих юношеских стихов. Бесцеремонный Валя интересовался мнением «мэтра» о наличии у себя писательского дарования, а когда тот высказался на этот счёт с умеренным одобрением, Катев возомнил себя учеником Бунина и продолжал приставать к нему всякий раз, когда тот приезжал в Одессу, невзирая ни на какие политические пертурбации[30].

Психотерапия оказалась действенной. Вскоре Вера Бунина отметила в дневнике: «Ян повеселел, стал говорить глупости, так что жаловаться не на что»[31].

Жаловаться и в самом деле было бы не на что, если бы не одно «но»: деньги, привезённые из Москвы, стремительно заканчивались. На что и как жить дальше, было совершенно непонятно. 27 августа жена Бунина с тревогой отмечала:

«Деньги, взятые из Москвы, приходят к концу. Ян не работает. Проживать здесь нужно минимум 2000 р<ублей> в месяц»[32].

И именно в этот момент в Одессе объявился Алексей Толстой.

* * *

Мог ли Бунин, покидая Москву, предполагать, что этого города он более не увидит никогда до самой смерти, — вопрос, как говорится, интересный, но к данной истории прямого отношения не имеющий. А вот мог ли он тогда, в начале июня, предчувствовать, что не пройдёт и трёх месяцев, как ему снова придётся лицезреть вызывавшего у него в те дни такое сильное раздражение Алексея Толстого… Однако же — пришлось.

Толстой материализовался в Одессе в последних числах августа 1918 года. За несколько дней перед тем туда же приехала его третья жена Наталья Крандиевская, женщина со злыми глазами и большими зубами, похожая на сторожевую собаку[33], которой Бунин был когда-то очарован как начинающей одарённой поэтессой[34]. Очарование за давностью лет развеялось, как с белых яблонь дым; Наталья была обременена двумя малолетними детьми — девятилетним Фёдором от первого брака и годовалым Никитой от Толстого, и материальная сторона её бытия полностью поглотила сторону духовную. Поставив на Толстого как на скаковую лошадь, Крандиевская требовала от мужа только одного — денег, денег и ещё раз денег. Выживать в жуткой нищете, в какую погрузилась оккупированная большевиками Москва, она не желала, так что в середине лета 1918-го, когда большевики уничтожили последние ошмётки независимой прессы, уговорила мужа на совершение гастрольной поездки по Югу России.

Вера Бунина, опасавшаяся, что встреча её Яна с Алёшкой может выйти не самой добросердечной, успокоилась после того, как муж сказал, что, поразмыслив, решил «забыть» о толстовских выходках и интригах против него в Москве — дескать, кто старое помянет, тому — и так далее[35].

Толстой, однако же, в отличие от Бунина ни о чём «забывать» не спешил, но посчитал необходимым объясниться. Объяснение это оказалось настолько эмоциональным, что для того, чтобы его по достоинству оценить, лучше всего привести толстовскую тираду полностью — в том виде, в каком её воспроизвёл сам Бунин три десятилетия спустя:

« — Вы не поверите, — кричал он, — до чего я счастлив, что удрал наконец от этих негодяев, засевших в Кремле! Вы, надеюсь, отлично понимали, что орал я на вас на этом собрании по поводу идиотских “Двенадцати” и потом всё время подличал только потому, что уже давно решил удрать и притом как можно удобнее и выгоднее. Думаю, что зимой будем, Бог даст, опять в Москве. Как ни оскотинел русский народ, он не может не понимать, что творится! Я слышал по дороге сюда, на остановках в разных городах и в поездах, такие речи хороших, бородатых мужиков насчёт не только всех этих Свердловых и Троцких, но и самого Ленина, что меня мороз по коже драл! Погоди, погоди, говорят, доберёмся и до них! И доберутся! Бог свидетель, я бы сапоги теперь целовал у всякого царя! У меня самого рука бы не дрогнула ржавым шилом выколоть глаза Ленину или Троцкому, попадись они мне, — вот как мужики выкалывали глаза заводским жеребцам и маткам в помещичьих усадьбах, когда жгли и грабили их!»[36]

Половины из этого монолога по существовавшим в Советском Союзе в сталинские времена понятиям было уже вполне достаточным для того, чтобы того, кто этакое произнёс, не только арестовать, но и расстрелять. Так что совпису Алексею Толстому, академику, депутату и лауреату трёх Сталинских премий 1-й степени (включая одну посмертную), прямо-таки несказанно повезло, что мемуарное эссе Ивана Бунина про него было опубликовано лишь через пять лет после того, как он покинул этот мир. А вот самому товарищу Сталину, который мемуары Бунина наверняка читал, должно было быть весьма не по себе — приходилось признать, что проморгал этакого матёрого вражину, который на протяжении стольких лет искусно маскировался под советского человека и дурачил ему, Сталину, голову.

VI

Интервенция

Одним из наиболее известный качеств натуры Алексея Толстого была его неуёмная энергия. Она била из нутра графа натуральным фонтаном, заражая окружающих и побуждая их к совершению различных действий, по большей части связанных с добыванием денег — в основном из воздуха. Трудно сказать, стало ли общение с Толстым тем катализатором, что вывел Бунина из состояния расслабленного ничегонеделания, однако факт налицо: именно с середины осени 1918 года он резко активизировал свои литературные дела. И пока Толстой, прихватив с собой «для компании» Митрофаныча (как называли в дружеском кругу одесского писателя Александра Фёдорова), отправился в конце сентября в гастрольную поездку по южнорусским городам — в Харьков, Ростов-на-Дону, Екатеринослав, Херсон и Николаев, — Бунин занялся организацией кооперативного издательства и продажей авторских прав на переиздание своих сочинений в Одессе и других близлежащих местах. Из первого начинания ничего путного не вышло, второе принесло средств гораздо меньше, нежели он надеялся, но делать было нечего — эпоха баснословных писательских гонораров канула туда же, куда в течение последних полутора лет вместе со скипетром, державой и короной улетели все остальные атрибуты казавшейся незыблемой Российской империи. И было ясно, что ничего из этого не вернётся никогда.

В сентябре 1918 года Бунины сняли две комнаты в квартире одесского художника Евгения Буковецкого на Княжеской улице. В этих комнатах им предстояло прожить все оставшиеся месяцы до самого бегства из Одессы в начале февраля 1920-го.

В октябре, вернувшись с гастролей, Толстой начал публиковать в одесской прессе социально-политическую эссеистику, в которой выражал стойкую уверенность в том, что большевистское наваждение скоро закончится, и Россия выйдет из обрушившегося на неё катаклизма ещё более сильной и уверенной в себе, чем была до него[37].

Разделял ли Бунин этот восторженный оптимизм коллеги, ещё недавно обзывавшего его самого мизантропом? Вряд ли. Полемизировал ли с ним? В приватном порядке — наверняка, в публичном — нет. Никаких печатных столкновений между Буниным и Толстым в последние месяцы 1918 года нигде не зафиксировано. В этот период они работали на общее дело; личные разногласия, если и возникали, сразу же должны были отходить на второй план.

* * *

Между тем спокойная жизнь в Одессе заканчивалась.

Одиннадцатого октября 1918 года завершилась Мировая война. Страны Четверного союза потерпели сокрушительное поражение, следствием чего стало исчезновение с политической карты мира трёх из них. Не прошло и месяца, как вспыхнула революция в Германской империи. Вслед за ней рухнула и разлетелась на несколько осколков другая империя — Австро-Венгерская. Крах третьей империи — Османской — произошёл немного позже, но и её конец был столь же печальным, как и у её союзников.

Австро-немецкие оккупационные войска, занимавшие Одессу с марта, быстро эвакуировались на запад — домой. Марионеточное прогерманское правительство гетмана Павла Скоропадского, удерживавшееся в Киеве только благодаря немецким штыкам, утратило почву под ногами и посыпалось как карточный домик. Образовавшимся вакуумом власти воспользовался сельский учитель, политический авантюрист Семён Петлюра, провозгласивший себя главой им же придуманной «Директории Украинской Народной Республики», для краткости именуемой просто Директорией. Петлюрово воинство, спешно сформированное в галицийских областях Украины и вооружённое оружием, отбиравшимся у эвакуирующихся немцев и австрияков, начало наступление на восток — на Киев и на юго-восток — на Одессу.

Оборонять Одессу было некому и нечем. Вышедшая из глубокого подполья белогвардейская организация, сформированная из числа офицеров бывшей Русской Императорской армии, насчитывала от силы две-три сотни человек, вооружённых винтовками и револьверами и не имевших ни единого пулемёта, не говоря уже об артиллерии. 12 декабря петлюровцы без боя вошли в город. Одесса задохнулась от ужаса: горожане ждали повальных грабежей и еврейского погрома. И то и другое казалось неизбежным.

Спасение явилось оттуда, откуда оно приходит в Россию всегда, — из Европы. 17 декабря в порту Одессы началась высадка частей французского экспедиционного корпуса под командованием начальника 156-й пехотной дивизии генерала Бориуса. Собственно, это был никакой не «экспедиционный корпус» — численность десанта не превышала одного пехотного батальона, — однако для русских офицеров важен был самый этот факт. Они воспряли духом и, получив от французов поддержку огнём корабельной артиллерии, начали боевые действия. Не имевшие представления о реальной численности противника, сичевики-гайдамаки смогли продержаться только сутки, после чего бросились из города врассыпную. К исходу 18 декабря Одесса была полностью очищена от петлюровцев. Власть перешла к администрации, возглавляемой военно-политическим авантюристом генерал-майором сибирского производства Алексеем Гришиным, откликающимся также на фамилию Алмазов. Заручившись поддержкой знаменитого публициста-антисемита Василия Витальевича Шульгина, французского генерального консула в Одессе Эмиля Энно и генерала Бориуса, Гришин-Алмазов провозгласил себя военным диктатором Одессы и принялся наводить в городе порядок имевшимися у него в наличии средствами…

Всё это, как и по сей день выражаются в подобных случаях одесские евреи, было таки нечто особенного, но со всем этим надо было как-то жить.

VII

Картёжный клуб и новая газета

Обо всех одесских пертурбациях конца 1918-го — начала 1919 года Иван Бунин в мемуарах упомянул несколькими словами, весьма расплывчатыми и не сообщающими никакой конкретики:

«Осень, а затем зиму, очень тревожную, со сменой властей, а иногда и с уличными боями, мы и Толстые прожили в Одессе всё-таки более или менее сносно, кое-что продавали разным то и дело возникавшим по Югу России книгоиздательствам <…>»[38].

При этом Бунин не преминул отметить, что Толстой, в отличие от него, имел доход не с одной только литературы, а ещё «получал неплохое жалованье в одном игорном клубе, будучи там старшиной»[39].

Упоминание этого сюжета можно обнаружить и в дневнике Веры Буниной:

«Зейдеман затевает [игорный] клуб. И Толстой согласился быть старшиной в нём, кажется, за три тысячи в месяц. Легкомысленный поступок!»[40]

В чём именно усмотрела жена Бунина легкомыслие, проявленное в данном деле Алексеем Толстым, неизвестно: дальнейший текст этой её дневниковой записи стал жертвой цензуры публикаторши — Милиции Грин. В действительности ни малейшего легкомыслия Толстой не проявил — проявил он присущую ему пронырливость, и только. Главным для него было содержать семью — вот он её и содержал.

* * *

Между тем с каждым днём в Одессе появлялось всё больше людей, знакомых и Бунину и Толстому по прежней, нормальной жизни.

В конце января приехал публицист Александр Яблоновский. Пришёл в гости к Буниным. Рассказывал ужасные истории — про жизнь в Киеве «под Петлюрой» и про своё оттуда бегство. Вера Бунина записала в дневнике:

«Вид у него человека много пережившего. <…> Из Киева ехали в вагонах с разбитыми окнами и дверями, с пробитой крышей. Стоило много денег <…>. Несколько раз их вытаскивали из вагонов. Некоторые миллионеры платили за купе шестьдесят тысяч рублей»[41].

Оттуда же, из Киева, пробрался и ранее сбежавший из Москвы служащий Книгоиздательства московских писателей Серкин. Поведал о судьбах бунинских родных и друзей, оставшихся после отъезда Ивана и Веры «под большевиками»:

«Юлий Алексеевич (старший брат Ивана. — П. М.) постарел, похудел <…>. Телешов очень изменился, одно время узнать было нельзя, так постарел. Летом у него был налёт, сняли даже часы и одежду. Теперь они живут в задней части дома, а передние комнаты заняты Главкосахаром»[42].

Чуть не каждый день прибывали всё новые братья-писатели. Среди них попадались и сёстры.

Ветер перемен, с год назад подхватив Надежду Тэффи в красном Петрограде, закружил и унёс её по тому же маршруту — через Москву в Киев, из Киева в Одессу — и, едва не уморив по дороге страшным гриппом-испанкой, опустил на плюшевый диван в номере «люкс» самой шикарной на черноморском побережье гостиницы «Лондонская».

Апартаменты Тэффи немедленно стали местом притяжения литературной братии, слетавшейся к ней на огонёк подобно пресловутым летним мотылькам, порхающим вокруг горящей керосиновой лампы. Вспоминая через много лет тех, кто в те дни захаживал к ней в «Лондонскую», в числе прочих мемуаристка упомянула и Ивана Бунина, и Алексея Толстого, и их жён[43].

В те же дни объявился в Одессе и знаменитый газетный магнат Фёдор Благов — зять легендарного московского издателя-миллионщика Ивана Сытина, его верный компаньон по семейному бизнесу, совладелец и издатель одной из крупнейших российских ежедневных газет «Русское слово». Газета была принципиально внепартийная, собственной «политической окраски» не имела и действовала исключительно в интересах своих читателей и подписчиков, каковых у «Русского слова» были если и не миллионы, то многие сотни тысяч. Как следствие, гонорары в благовской газете были таковы, что перебить их не мог никто — ни столичное суворинское «Новое время», ни желтопресная «Биржёвка», она же «Биржевые ведомости».

Бежав из Москвы после того, как в результате большевистских «реквизиций» он превратился из миллионера в нищего, Благов оказался в Одессе. Осмотревшись по сторонам и обнаружив вокруг себя множество своих бывших сотрудников, он решил возродить «Русское слово» — и с присущей ему энергией приступил к делу. Тэффи вспоминала:

«Приехал в Одессу <…> Фёдор Иванович Благов и стал скликать сотрудников “Русского слова”. “Русское слово” начнёт выходить в Одессе. Сотрудники собрались в достаточном количестве, и дело стало быстро налаживаться»[44].

Разумеется, в числе приглашённых Благовым к сотрудничеству в новой газете «золотых перьев» имя Бунина значилось едва ли не на первом месте. 18 марта Вера Бунина записала в дневнике:

«Утром был у нас Ал<ександр> Ал<ександрович> Яблоновский. Он приглашал Яна быть постоянным сотрудником в “Русском слове” на каких угодно условиях. Просил очень дать [что-нибудь] и для первого номера. Кроме Яна, пригласят и Толстого, и больше никого из беллетристов <…>»[45].

Получив приглашение, Иван Алексеевич, по-видимому, немедля забыл о том, как ещё два года назад, в 1916-м, в разговоре с Николаем Пушешниковым поносил «Русское слово», утверждая, что газета эта лживая и блудливая, и насмехался над кем-то из знакомых, кто сравнил её по уровню публикуемых материалов с английской «Таймс». Ничего удивительного в этом нет: времена, как утверждали ещё древние латиняне, меняются, и люди меняются вместе с ними.

Согласившись стать сотрудником новой благовской газеты, получившей название «Наше слово», Бунин немедленно включился в работу формирующейся редакции. Вера Бунина отмечала:

«Ян был на заседании в редакции [газеты] “Наше слово”, на котором присутствовали Яблоновский, Варшавский, Койранский, Благов и ещё несколько человек»[46].

В первом номере «Нашего слова» Бунин опубликовал статью «Не могу говорить», чьё название было парафразой названия знаменитого манифеста Льва Толстого «Не могу молчать». В ней действительный член Императорской Академии наук по разряду изящной словесности заявлял:

«То, что творится <…> в России, <…> так чудовищно, так преступно, так гнусно и нагло, что слово совершенно бессильно выразить даже тысячную долю того, что оно должно было выразить»[47].

И признавался:

«Это очень страшная потребность — крикнуть о невозможности молчать. Но во сто крат страшнее такое состояние, когда чувствуешь, что по-настоящему можешь сказать только одно: “Не могу говорить!” — можешь только закрыть лицо, дабы не видели очи, и заткнуть уши, чтобы не слышали они.

И всё же — как молчать! <…> Всё же надо говорить — хоть через силу, хоть сквозь стиснутые от боли, отчаяния и негодования зубы, хоть что-нибудь, хотя бы вот об этой невозможности говорить, — <…> о нашем, о России, о Москве, где бражничают Емельки <…> за своей кровавой пьяной трапезой. <…>

Говорить для тех — да сохранит Господь их драгоценную жизнь! — что доброю волею идут умирать за нашу Москву, за нашу Россию»[48].

Однако газета «Наше слово» родилась, как принято выражаться в подобных случаях, под очень несчастливой звездой. Срок жизни этого печатного органа оказался до смешного короток: родившись 2 апреля 1919 года, «Наше слово» умерло через три дня, 5-го числа. Причиной тому стали события экстраординарные, вошедшие в историю Гражданской войны в России под саркастически звучащим названием «Операция по разгрузке Одессы от лишних едоков».

VIII

Паническое бегство

К концу марта 1919 года обстановка вокруг Одессы с каждым днём становилась всё более угрожающей. К городу подступали вооружённые бандформирования под командованием военно-политического авантюриста, бывшего штабс-капитана Русской Императорской армии Никифора Григорьева, возомнившего себя малороссийским Наполеоном и в тактических целях заключившего союз с командованием Украинской красной армии. Получив от большевиков должность командира бригады, Григорьев развернул наступление на территорию, находившуюся под контролем экспедиционного корпуса стран Антанты. 10 марта, захватив Херсон, григорьевцы учинили в городе жесточайшую резню, а по размерам мародёрства превзошли все мыслимые представления местных обывателей. После разграбления Херсона воинство малороссийского Наполеона устремилось на Одессу.

Оборонявшие город на ближних подступах французские и греческие войска не хотели воевать с непонятно кем непонятно за что и грозились взбунтоваться, если их немедля не отправят по домам. Единственным боеспособным подразделением была пятитысячная белогвардейская Отдельная Одесская стрелковая бригада под командованием генерал-майора Николая Тимановского, но она не могла длительное время сдерживать натиск григорьевских бандитов без снабжения боеприпасами и амуницией со стороны союзников. А их командующий, французский бригадный генерал Филипп д’Ансельм, всячески саботировал выполнение этих обязательств, делая вид, что кроме него самого и его штаба в Одессе вообще никаких иных воинских формирований не существует.

По общему настроению, царившему на рубеже марта-апреля не только среди пикейных жилетов из кафе «Фанкони», дни вольной Одессы были сочтены.

Катастрофа разразилась 3 апреля. В этот день во всех одесских газетах была помещена заметка под названием «Разгрузка Одессы». Лаконичный текст гласил:

«Союзники сознают, что они лишены возможности доставить в ближайшее время продовольствие в Одессу. Поэтому в целях уменьшения числа едоков решено приступить к частичной разгрузке Одессы.

Командующий союзными войсками в России ген<ерал> д’Ансельм»[49].

Историки Гражданской войны в России до сих пор ломают перья, споря о том, сам ли генерал д’Ансельм является автором этого гениального по степени насыщенности чисто одесским чёрным юмором объявления, или же он всего лишь его подписал, а сочинил текст какой-то шутник из числа его подчинённых. Однако для конкретной обстановки это было совершенно неважно. Важно было то, что произошло в Одессе после того, как местные едоки узнали, что завоза продовольствия не будет, а их самих ожидает «частичная разгрузка».

В тот же день в городе началась эвакуационная паника, продолжавшаяся трое суток.

О том, что творилось в Одессе в эти три дня — 3-го, 4-го и 5 апреля 1919 года — сохранилось множество свидетельств как в российской эмигрантской литературе, так и в дневниковых записях очевидцев, для печати не предназначавшихся. Вера Бунина свои впечатления зафиксировала следующим образом:

«На улицах оживление необычайное, почти паническое. Люди бегут с испуганными лицами. Кучками толпятся на тротуарах, громко разговаривают, размахивая руками. Волнуются и те, кто уезжает, и те, кто остаётся. Банки осаждаются. Франк, который стоил рубль, доходит до 10–12 рублей, фунт — до 200 р<ублей>. <…>

На улице суета, масса автомобилей, грузовиков, людей, двуколок, солдат, извозчиков с седоками, чемоданами, да, навьюченные ослы, французы, греки, добровольцы <…>.

Добровольцы уходили в полном порядке, паники среди них совершенно не наблюдалось, тогда как французы потеряли голову. Они неслись по улицам с быстротой молнии, налетая на пролётки, опрокидывая всё, что попадается на пути…»[50]

Охваченные всеобщей паникой, многие друзья и знакомые Буниных также спешно укладывали чемоданы и бежали на городской сборный эвакопункт — получать пропуска на стоявшие на внутреннем рейде пароходы. В их числе были супруги Михаил и Мария Цетлины, настойчиво уговаривавшие Ивана и Веру не мешкая последовать их примеру. Бунин колебался, не зная, как следует поступить; Вера, привыкшая во всём подчиняться воле мужа, ждала его решения. А вот кто не колебался ни одной лишней минуты, так это Алексей Толстой. Встретив его и Крандиевскую в помещении эвакопункта, где те оформляли отъездные бумаги, Бунины услышали: «Уезжаем в Париж! Всё равно не смогли тут хорошо устроиться, а уж теперь-то и подавно не выйдет…»[51]

В воспоминаниях Бунина об Алексее Толстом драматическим событиям 3–5 апреля 1919 года уделено лишь несколько бесстрастно выглядящих строк:

« <…> в начале апреля большевики взяли <…> Одессу, обративши в паническое бегство французские и греческие воинские части, присланные защищать её, и Толстые <…> стремительно бежали морем (в Константинополь и дальше). Мы же не успели бежать вместе с ними <…>»[52].

А в «Окаянных днях» те же события описаны посредством воспроизведения Буниным по памяти телефонного разговора, состоявшегося 3 апреля между ним и Валентином Катаевым:

«В полдень <…> Анюта (наша горничная) зовёт меня к телефону. <…> Беру трубку: “Кто говорит?” — “Валентин Катаев. Спешу сообщить невероятную новость: французы уходят”. — “Как, что такое, когда?” — “Сию минуту”. — “Вы с ума сошли?” — “Клянусь вам, что нет. Паническое бегство!” — Выскочил из дому, поймал извозчика и глазам своим не верю: бегут нагруженные ослы, французские и греческие солдаты в походном снаряжении, скачут одноколки со всяким воинским имуществом…»[53]

Пребывая в стрессовом состоянии от увиденного, Бунин устремился в редакцию «Нашего слова», где и узнал последние новости мировой политики: во Франции правительственный кризис, правительство Клемансо пало, в Париже вот-вот начнётся революция, а посему французские войска покидают Одессу[54].

В редакции, где в день объявления о «частичной разгрузке от лишних едоков» готовился третий номер, спорили о том, что делать. Решили: редакция «наймёт большую шхуну, нагрузит в неё ротационную машину и типографскую бумагу, заберёт всех сотрудников и двинет на всех парусах в Новороссийск»[55]. Однако тотчас же осознали, что выполнить данное решение невозможно — поскольку нет уже ни больших шхун, ни денег, чтобы их нанимать. Поэтому ограничились разумным минимумом: газету ликвидировать и разбегаться в разные стороны — кому куда сподручнее.

Алексею Толстому сподручнее оказалось — на борт французского парохода «Caucasus» («Кавказ»), стоявшего под парами в одесском порту, Надежде Тэффи — на стоявшую там же паровую шхуну «Шилка». Пароход увёз Толстого со всем его семейством в Стамбул, шхуна доставила Тэффи в Новороссийск.

Иван и Вера Бунины остались там, где проживали, — в доме художника Евгения Буковецкого на Княжеской улице.

Шестого апреля в Одессу вошли григорьевские архаровцы — и сразу же принялись дербанить (по-одесски — грабить) беззащитный город. На следующий день пассажирские и транспортные корабли, до отказа наполненные эвакуирующимися французским и греческими военными и гражданскими беженцами, вышли на внешний рейд и, взяв курс на Стамбул, один за другим растаяли в густой синеве Чёрного моря.

В следующий раз Ивану Бунину и Алексею Толстому привелось встретиться ровно через год — в конце марта или в начале апреля 1920-го, на этот раз уже в Париже.

Эпилог, или Голос сивого мерина

В завершение — ещё две цитаты, которые можно рассматривать не столько в литературоведческом, сколько в медицинском смысле: первую — как анамнез, вторую — как диагноз.

Первая — из Алексея Толстого:

«Случайно в одном из кафе Парижа я встретился с Буниным. Он был взволнован, увидев меня. <…> Я прочёл три последних книги Бунина — два сборника мелких рассказов и роман “Жизнь Арсеньева”. Я был удручён глубоким и безнадёжным падением этого мастера. От Бунина осталась только оболочка прежнего мастерства. Судьба Бунина — наглядный и страшный пример того, как писатель-эмигрант, оторванный от своей родины, от политической и социальной жизни страны, опустошается настолько, что его творчество становится пустой оболочкой, где ничего нет, кроме сожалений о прошлом и мизантропии»[56].

Вторая — из Ивана Бунина:

«Когда-то в России говорили: “Врёт как сивый мерин”. <…> Толстой врал всегда беззаботно, легко, <…> иногда и с надрывом, но <…> актёрски, не доводя себя до той истерической “искренности лжи”, с какой весь свой век чуть не рыдал Горький. <…>

В надежде на падение большевиков некоторые парижские русские богатые люди и банки покупали в первые годы эмиграции разные имущества эмигрантов, оставшиеся в России, и Толстой продал за восемнадцать тысяч франков своё несуществующее в России имение и выпучивал глаза, рассказывая мне об этом:

— Понимаете, какая дурацкая история вышла: я всё им изложил честь честью — и сколько десятин, и сколько пахотной земли и всяких угодий, — как вдруг спрашивают: а где же находится это имение? Я было заметался, как сукин сын, не зная, как соврать, да, к счастью, вспомнил комедию “Каширская старина” и быстро говорю: в Каширском уезде, при деревне Порточки… И, слава богу, продал!»[57]

Да кто бы сомневался.

[1] Бунин И. «Третий Толстой» // Бунин И. Воспоминания. Париж: Возрождение, 1950. С. 202–203. Далее: «Третий Толстой», с указанием номера страницы.

[2] Бобринская Варвара Николаевна (уродж. Львова; 1864–1940) — графиня, культурно-общественная деятельница, меценатка. В эмиграции с 1919 г.

[3] «Третий Толстой». С. 207–208.

[4] «Третий Толстой». С. 208.

[5] Там же. С. 210–211.

[6] См.: Бунин И. Дневник 1917–1918 // Бунин И. Собрание сочинений: В 8 т. М.: Московский рабочий, 1993–2000. Т. 8. С. 29–67. Текст опубликован с цензурными купюрами.

[7] См.: Бунин И. Окаянные дни // Бунин И. Собрание сочинений: В 10 т. Берлин: Петрополис, 1935. Т. X. С. 35–74.

[8] Там же. С. 64.

[9] «Третий Толстой». С. 208.

[10] «Третий Толстой». С. 214.

[11] Там же. С. 214–215.

[12] Там же. С. 215.

[13] Там же. С. 215–216.

[14] Там же. С. 216–217.

[15] Там же. С. 217.

[16] Там же. С. 221.

[17] См.: Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы: В 3 т. Frankfurt am Main: Possev-Verlag, 1977–1982. Т. 1. С. 170. Далее: Устами Буниных, с указанием номера тома и страницы.

[18] Бунин И. Дневник 1917–1918 // Бунин И. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 8. С. 64–65.

[19] Лидин В. Люди и встречи. М., 1961. С. 138–139.

[20] Там же. С. 139.

[21] Устами Буниных. Т. 1. С. 171.

[22] См.: Бунин И. Дневник 1917–1918 // Бунин И. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 8. С. 63.

[23] Порядок (нем.).

[24] «Третий Толстой». С. 223.

[25] Устами Буниных. Т. 1. С. 173.

[26] См.: Приезд академика И. А. Бунина // Одесский листок. 1918. № 120. 5 (18) июня.

[27] См.: Ъ. У Ив. А. Бунина // Одесский листок. 1918. № 123. 8 (21) июня; Иновин Ал. У трупа Авеля // Одесские новости. 1918. № 10729. 15 (28) июня.

[28] Устами Буниных. Т. 1. С. 180. Запись за 21 (8) июля 1918 г.

[29] Бунин И. Спутница // Жизнь (Одесса). 1918. № 5. С. 1; Он же. Поэтесса // Жизнь. 1918. № 8. С. 1.

[30] См.: Устами Буниных. Т. 1. С. 179–180.

[31] Там же. С. 183. Запись за 8 августа (26 июля) 1918 г.

[32] Там же. С. 186.

[33] См.: Там же.

[34] См.: «Третий Толстой». С. 231.

[35] См.: Устами Буниных. Т. 1. С. 186. Запись за 25 (12) августа 1918 г.

[36] «Третий Толстой». С. 224–225.

[37] См.: Толстой А. То, что надо знать // Одесские новости. 1918. № 10824. 24 октября; Он же. Левиафан // Одесский листок. № 227. 27 октября; Он же. Разговор у окна книжной лавки // Одесский листок. № 240. 10 ноября; и др.

[38] «Третий Толстой». С. 225.

[39] Там же.

[40] Устами Буниных. Т. 1. С. 202. Запись за 26 (13) декабря 1918 г.

[41] Там же. Т. 1. С. 207–208. Запись за 11 февраля (29 января) 1919 г.

[42] Там же.

[43] См.: Тэффи Н. Воспоминания. Париж: Возрождение, 1932. С. 141.

[44] Там же. С. 129.

[45] Устами Буниных. Т. 1. С. 216. Запись за 18 (5) марта 1919 г.

[46] Там же. Запись за 21 (8) марта 1919 г.

[47] Бунин И. Не могу говорить // Наше слово (Одесса). 1919. 20 марта (2 апреля). № 1. С. 3.

[48] Там же.

[49] Разгрузка Одессы // Новое слово. 1919. № 2. 3 апреля.

[50] Устами Буниных. Т. 1. С. 221, 222–223. Запись за 5 апреля (23 марта) 1919 г.

[51] Там же. С. 222.

[52] «Третий Толстой». С. 225.

[53] Бунин И. Окаянные дни // Бунин И. Собрание сочинений: В 10 т. Берлин: Петрополис, 1935. Т. X. С. 75.

[54] Там же. С. 76.

[55] Тэффи Н. Воспоминания. С. 150.

[56] Толстой А. Н. Зарубежные впечатления // Литературный Ленинград. 1936. 23 ноября.

[57] «Третий Толстой». С. 206, 230–231.

Павел Матвеев — литературовед, эссеист, публицист, редактор. Сферой его интересов является деятельность советской цензуры эпохи СССР, история преследования тайной политической полицией коммунистического режима советских писателей, литература Русского Зарубежья периода 1920–1980-х годов. Эссеистика и литературоведческие статьи публиковались в журналах «Время и место» (Нью-Йорк), «Новая Польша» (Варшава), «Русское слово» (Прага) и др., в России — только в интернет-изданиях. Как редактор сотрудничает со многими литераторами, проживающими как в России, так и за её пределами — в странах Западной Европы, Соединённых Штатах Америки и в Израиле.

Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»

Смерть Блока

Роман Каплан — душа «Русского Самовара»

Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»

Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»

Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже

Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца

Покаяние Пастернака. Черновик

Камертон

Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»

Возвращение невозвращенца

Смена столиц

Земное и небесное

Катапульта

Стыд

Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»

Встреча с Кундерой

Парижские мальчики

Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи