Проза

ПопулярноСтена

Джеку Флэму

...как дым ты поднимешься в воздух...

Пауль Целан

Я сижу в забегаловке на углу Бродвея и улицы Гранд. Конечно, можно было бы найти местo получше, но это заведение обладает одним неоспоримым достоинством – стеной-окном, вдоль которого тянется узкая деревянная стойка. Хозяин производит впечатление гордеца. У него не двигается шея, и, обращаясь к посетителям, он поворачивается к ним, неподвижно держа голову, скашивая взгляд в сторону заказываемой еды. Его сын время от времени устраивает своего рода представление. Выхватывая кусок теста из жестяной миски, он бросает его на деревянную доску, ударяет кулаком в середину и начинает разминать, перекатывая ладонью от запястья к согнутым пальцам, каждый раз чуть поворачивая тесто на доске. Движения становятся все быстрее и быстрее, и в какой-то момент, совершенно незаметный для глаз, блин оказывается бешено крутящимся на кончиках пальцев на уровне груди. Иногда, чтобы позабавить посетителей, он раскручивает блин чуть выше головы. Раскрутив его до нужного диаметра, он, не останавливая движения рук, опускает распластанное тесто на стол. Все остальное уже менее интересно, и можно отвернуться к окну.

Я сижу в забегаловке на углу Бродвея и улицы Гранд. Конечно, можно было бы найти местo получше, но это заведение обладает одним неоспоримым достоинством – стеной-окном, вдоль которого тянется узкая деревянная стойка. Хозяин производит впечатление гордеца. У него не двигается шея, и, обращаясь к посетителям, он поворачивается к ним, неподвижно держа голову, скашивая взгляд в сторону заказываемой еды. Его сын время от времени устраивает своего рода представление. Выхватывая кусок теста из жестяной миски, он бросает его на деревянную доску, ударяет кулаком в середину и начинает разминать, перекатывая ладонью от запястья к согнутым пальцам, каждый раз чуть поворачивая тесто на доске. Движения становятся все быстрее и быстрее, и в какой-то момент, совершенно незаметный для глаз, блин оказывается бешено крутящимся на кончиках пальцев на уровне груди. Иногда, чтобы позабавить посетителей, он раскручивает блин чуть выше головы. Раскрутив его до нужного диаметра, он, не останавливая движения рук, опускает распластанное тесто на стол. Все остальное уже менее интересно, и можно отвернуться к окну.

Потягивая остывший кофе из бумажного стаканчика, ловлю себя на мысли, что я не нужен этому городу, как, впрочем, никакому другому. Более того, этот город не нужен мне. Такое положение не оставляет иллюзий, но придает известный масштаб моему существованию.

***

Я помню моего деда много лет назад над могилой его отца, моего прадеда, на старом заброшенном кладбище в городе, где я родился. Я помню, как он читает Кадиш, слова льются печальной песней.

На небольшой поляне в глубине леса другая могила. Вдавленная в землю треснувшая бетонная плита с почти стершейся надписью, на которую я набрел случайно, гуляя недалеко от города. Позже я пытался узнать что-нибудь, но кроме того, что там лежали расстрелянные немцами жители местечка, никто ничего не знал. В своем альбоме бабушка показала мне несколько фотографий и сказала: “Эти люди лежат в той могиле.” Я почти ничего не знаю об этих людях, кроме их имен. Может быть, брат моей бабушки и его жена шептали что-нибудь своей четырехлетней дочке и она улыбалась, обхватив их за шеи, когда oфицер махнул рукой. Расстрелянной девочке было почти столько, сколько моей дочери сейчас. Не говорить об этом так же трудно, как и говорить. Хотелось бы думать, что у солдат не было злости. Поход был в самом начале, письма приходили без опозданий, и теплыми вечерами можно было помечтать о скором возвращении к пуховым перинам и горячим Лорелеям. Хочется верить, что хорошие вести и белокурые головки в нагрудном кармане способствовали точности прицеливания.

***

Эта работа – попытка противостоять времени. Время, сталкиваясь с памятью, узнает о своем бессилии. Память низводит время до положения назойливой действительности, с которой я вынужден считаться.

Только всматриваясь в лицо, узнаешь себя в капле слезы, так и не успевшей скатиться по щеке. Застывшая слеза – основа Плача Иеремии. Плача не страха – ужаса, не беды – горя. Страх, беда – это видимое. От этого можно отвернуться. Страх можно перебороть, беда проходит, частично забывается, хотя бы на время. В тексте, который сразу начинается с самой высокой ноты, волны ужаса и горя подчинены жесткому ритму, несущему смысловую нагрузку не меньшую, чем слово. Текст безжалостен к читателю, на которого обрушивается вся тяжесть события. Повторение – это бесконечно умноженная память, не подвластная времени. Тексты Торы описываемое событие возводят на самый высокий уровень, когда событие перестает быть частностью, а становится символом, идеей, знаком. Не повествование, не рассказ – символ. Это не диалог, не просьба, даже не мольба. Это – Плач.

***

На стене в моей мастерской фотографии. Длинные колонны идущих людей вдоль железнодорожных путей. Горячий, пыльный воздух. Только звук скрипящего песка под ногами.

Вчера Джек Флэм принес листок бумаги со стихами Целана:

Черное молоко рассвета мы пьем тебя ночью

мы пьем тебя утром и в полдень мы пьем вечерами

В том доме живет господин он играет со змеями пишет

он пишет когда стемнеет в Германию

о золотые косы твои Маргарита пепельные твои Суламифь

мы роем могилу в воздушном пространстве

там тесно не будет

***

В мастерской жарко. Глотаю “Спрайт”, стараясь быстрее протолкнуть обжигающую колючим холодом жидкость внутрь, в гортань. Жажду это не утоляет, но отвлекает внимание от жары. Вслушиваясь в голос диктора, пытаюсь увидеть хотя бы какое-то подобие обещанного облака в бесцветной луже неба. Завариваю первую чашку кофе. Обычно таких чашек четыре-пять. Вчера купил неудобные перчатки – моего размера не оказалось, пришлось купить меньшего. Резина сковывает ладонь. Через некоторое время перестаю замечать это, как и горячую влагу, скапливающуюся внутри перчаток. Рука, совершая тысячи одинаковых движений, затекает. Влажная бумага прилипает к резине валика, рвется, и сквозь разрывы просачивается не высохшая со вчерашнего дня краска. Поверхность холста прогибается, на мгновение замирает и, делая вздох, возвращается в прежнее положение. Бумага обтягивает ребра краски, и я различаю малейшие оттенки теплых и холодных цветов. Краска накатывается на валик, и по поверхности холста пробегает дрожь черных пятен. Пятно, линия, вспоротый мазок пишут следующее пятно, линию, мазок, которые перестают быть средствами описания предмета или события, а становятся событиями сами по себе, приобретая качества, не нуждающиеся в объяснении.

***

Чистая форма и чистый цвет могут выразить многое, и какое-то время я пытался работать с этим. Но это превращалось в “ничто”. Выплеснутая краска оставалась краской – мертвым пигментом.

Мне всегда надо было найти “что-то”, тему, предмет, от которых я мог бы оттолкнуться. Изменить, разрушить, чтобы потом, добавив, опять бросить на холст. Два года я ползаю по этим холстам, поверхность которых знаю на ощупь по струпьям засохшей краски; по вздутым венам, оставленным валиком и увеличенным слоями бумаги; по мягкой упругости десятков слоев черной и белой краски.

Я всегда был хорошим студентом. Быть хорошим студентом – как быть актером – знаешь, что надо сделать, чтобы заслужить похвалу. Мне говорили: у тебя “хорошая рука”, что значило – я могу положить штрих “как надо”. Моя рука легко двигалась в нужном направлении, и я мог имитировать образцы, развешенные тут и там. Еще мне говорили, что у меня “хорошее чувство цвета”, подразумевая под этим мою способность пользоваться “фузой”, остатками сероватой массы на палитре. “Больше грязи – больше связи”, – было начертано на стене нашей мастерской. Годами я пользовался этими дарами.

***

В стране, где я родился, было принято превращать мастерские известных художников в музеи. Зная это, художники начинали заниматься приготовлениями задолго до своей кончины. Смотреть на это было занимательно, пока не возникло ощущение, что это лишь попытка скрыть отсутствие чего-то более важного, что и должно составлять содержимое мастерской. Я всегда чувствовал, что не нуждаюсь в добавлении чего-либо к внутренности помещения, в котором работаю. Четыре стены – это все, что мне необходимо. Мне никогда не нравилась идея “мистического пространства”, где совершается некое таинство создания картины и где можно за чашкой кофе поговорить о муках творчества, в нужный момент театрально отбросив драпировку, закрывавшую холст.

Был дождливый день, когда я открыл дверь мастерский Поллока. Неплотно прилегавшие доски стен пропускали холод и свет. Холод и свет – это все, что заполняло пространство мастерской. Квадратное помещение, бывший сарай, было пустым. Несколько фотографий и банок с краской, оставленных для поддержания духа “музея”, не мешали. Пустота плотно заполняла пространство. Только пустота остается в мастерской после ухода художника.

***

Пора смириться, что род моих занятий есть делание бесполезных вещей. Не было ни одного дня, чтобы я не сомневался в том, что делаю. Я стою перед холстом, ничего не накопив. Я мало что могу изменить. Невозможность проникнуть за черту, отделяющую присутствие всего от отсутствия всего, определяет невозможность какого-либо ответа. Процесс написания картины и есть ответ, единственный способ обретения масштаба.

Это не желание быть услышанным или увиденным. Это шепот в собственное ухо.

Начиная работу, никогда не знаешь, куда это все заведет. Всегда что-то должно остаться недосказанным. Это что-то и “делает” холст. После часов, дней работы перестаешь замечать себя, руки, все вокруг – стена и холст сливаются. Я превращаю себя в механизм, зависимый от движения цвета, линий, мазков, пятен. Эта зависимость и есть свобода. Сажусь передохнуть. Стаскиваю перчатки. Мокрая рубаха прилипает к спине.

Нью-Йорк

2000 – 2001

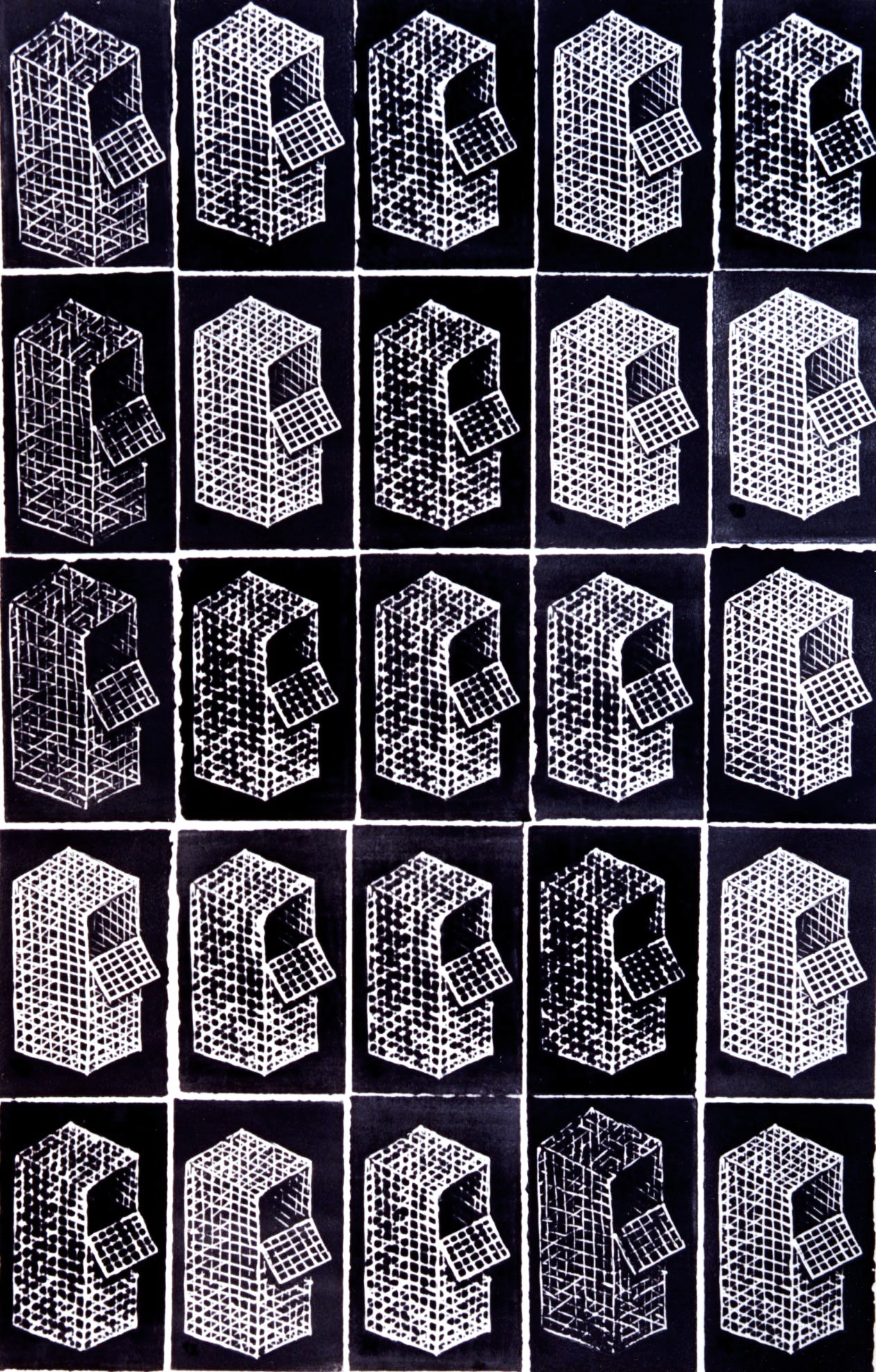

Иллюстрация - работа Славы Полищука "25 клеток"

Владимир Гандельсман о книге "Что остается" Славы Полищука

Слава Полищук родился в России. Живописец и график. Участник выставок во многих музеях и галереях мира. Его работы находятся в государственных и частных коллекциях. С 2003 года работает в сотрудничестве с Асей Додиной. Автор книг: Время Радости, Москва, 1994; Армейская Тетрадь, Москва, 1995; Что остаётся, Нью-Йорк, 2013; Диптих, Нью-Йорк, 2014. Живет в Нью-Йорке. Преподает в Бруклинском колледже и институте Пратта.

Слава Полищук родился в России. Живописец и график. Участник выставок во многих музеях и галереях мира. Его работы находятся в государственных и частных коллекциях. С 2003 года работает в сотрудничестве с Асей Додиной. Автор книг: Время Радости, Москва, 1994; Армейская Тетрадь, Москва, 1995; Что остаётся, Нью-Йорк, 2013; Диптих, Нью-Йорк, 2014. Живет в Нью-Йорке. Преподает в Бруклинском колледже и институте Пратта.

Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»

Смерть Блока

Роман Каплан — душа «Русского Самовара»

Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»

Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»

Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже

Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца

Покаяние Пастернака. Черновик

Камертон

Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»

Возвращение невозвращенца

Смена столиц

Земное и небесное

Катапульта

Стыд

Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder

Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»

Встреча с Кундерой

Парижские мальчики

Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи